2013.03.23 鉄と日本刀を訪ねる:出雲編(後編その1)

前回からの続きです〜 (´・ω・`)ノ

■ 横田盆地にて

出雲での3日目の朝が来た。横田はビジネスホテルもリゾートホテルもない小さな町なので、今回筆者は割烹料亭を兼ねた伝統的な旅館に宿をとっているのだが、これがまたリーズナブルなお値段で食事も旨いときている。町の雰囲気は古き良き日本のたたずまいを残しており、二階建てを超えるような建物はほとんどない。ゆったりと個人旅行をするなら、やはりこういうところのほうがいい。

昨晩はどうやら雨が降ったらしい。空気はひんやりとして、空は雲が多めだが、天気予報では昼までには晴れると言っている。傘は用意していないけれども、まあ楽観的に行くこととしよう。

本日は結構忙しくなる予定である。メインとなるのは 「奥出雲たたらと刀剣館」 で実施される日本刀の折返し鍛錬の見学で、夕方には岐阜に向かう列車に乗らねばならいので午後は早い時間にここを出なければならない。

それまでの空いた時間で横田盆地をかるく一周して、日刀保たたらの建物くらいは見ておこうと思っている。そんな余裕があるのかというと少々難しいのだが(笑)、折り返し鍛錬は午前10時からと聞いているので、早朝のうちに回れるところだけをさらっと走ってみよう。

■ 余話としての、風土記からみえる "鉄" の話

さて横田盆地は大まかに3つのエリアに分けられる。ひとつは市街地のある横田で、奈良時代の出雲風土記にも記載のある古い集落である。その南側にひろがる緩やかな傾斜地が稲田で、スサノオ神話に出てくる櫛名田姫の住んでいたのがこの付近と伝えられる。そして斐伊川本流を遡って船通山に最も近いあたりが大呂(おろ)といい、これは八岐大蛇(やまたのおろち)が倒された場所らしい。もう地名をみるだけで、古代史マニアにとってはたまらないところである(^^;)

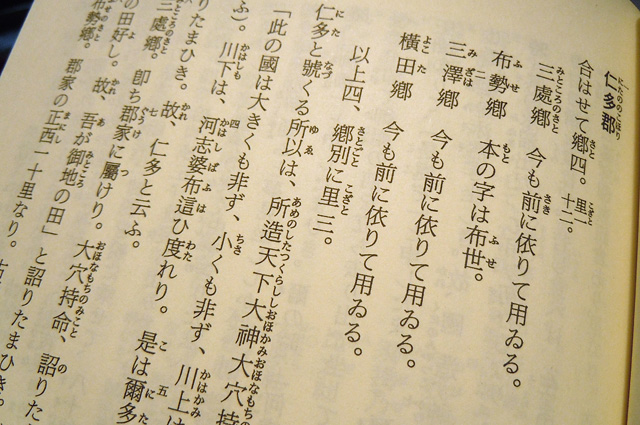

これらの地名のうち、出雲風土記に登場するのは郷名としての横田で、仁多郡を構成する4つの郷 (三處/布勢/三澤/横田) のひとつとして記されている。曰はく、

横田郷。郡家の東南二十一里なり。

古老の傳(伝)へに云へらく、郷の中に田四段許(秤)りあり。

形聊(いささ)か長し。遂に田に依りて、故、横田と云ふ。即ち正倉庫あり。

さらに他の郷と併せて以下の記述が続いている。

以上の諸(もろもろ)の郷より出す所の

鐡(まがね=鉄)、

堅くして尤(最)も雑具(くさぐさのもの)を造るに堪(耐)ふ。

「堅くして〜堪ふ」 の部分は、奥出雲のたたら師たちが産したのが、単なる銑鉄ではなく含有炭素量の調整された "鋼" であったことを示唆しているように思える。鋼(はがね)とは刃鉄(はがね)であり、焼き入れをすることで硬度を増して刃物としての使用に耐える。赤目砂鉄の多かった他の地域と違って、真砂砂鉄を多く産する出雲ではこの鋼が比較的つくりやすかった。古墳時代には輸入に頼っていた刀剣材料も、この頃にはある程度の国産化が出来ていたのではないかと筆者は思う。

※出雲風土記では三刀屋、須佐にも鉄の産出記録があるが単に 「鐡あり」 と書かれるのみで、仁多郡の鉄が最も高評価となっている。

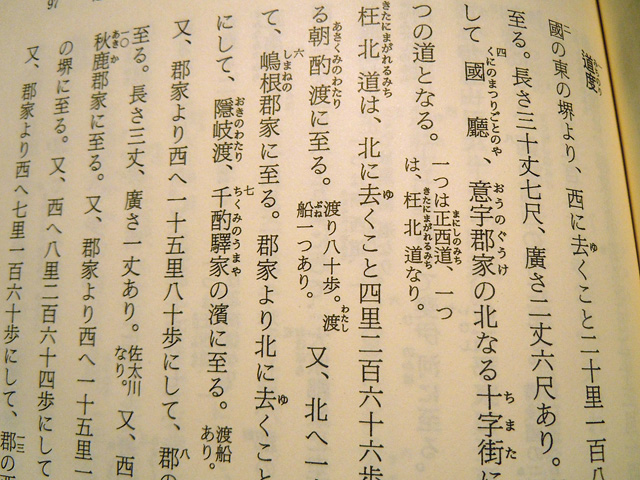

さてこの出雲風土記には興味深い特色がある。古事記や日本書紀が統治の正当性を主張する "歴史物語" として書かれているのに対し、風土記は徹底した数値主義によって "データの塊" として記述されている。

ただし数値化されているのは殆んどが地理情報で、意外なことに農産物や特産品の収穫量(たとえば石高のようなもの)にはまったく言及がない。つまり国の豊かさがどの程度のものか 、という国勢調査的な関心は、それほど高いようには見受けられない。(※朝廷は記載せよと命じているのだが最終的に出来上がったのがコレらしい ^^;)

その一方で、移動のための情報はきわめて緻密である。主要な山の高さや浜の広さ、島の大きさ、湾の深さはすべて数値で示され、特に 「橋」 は長さと幅が漏れなく記入してある。集落についてはやはり群家から見た方角と距離がいちいち数値で示され、正倉(朝廷の公的な倉庫)の有無と、隣接する神社の一覧が付属する。巻末には兵の駐屯地と烽(狼煙を上げる施設)の一覧つき。

これを読んだ所感を正直に書けば 「まるで偵察報告書じゃないの?」 …といったところだろうか。神話や伝承なども多く盛り込まれてはいるけれども、たとえば余所からやってきた兵団が補給をうけながら行軍するときのガイドブックとしては、この風土記は非常に実用的である。少なからず軍事を意識して書かれているのは間違いない。似たような記述の風土記としては肥前国風土記があり、なにやら北九州〜山陰にかけての防衛意識の高さが伺える。

時代は防人(さきもり)の活発に配備された頃であるから、睨んでいる方向は、もちろん朝鮮半島や中国大陸であろう。これは出雲、そして吉備の鉄が、にわかに戦略物資として脚光を浴びたのと同じ背景に依っている。

※これに比べると太平洋側の常陸国風土記などは牧歌的で、さっぱり緊張感がない(^^;)

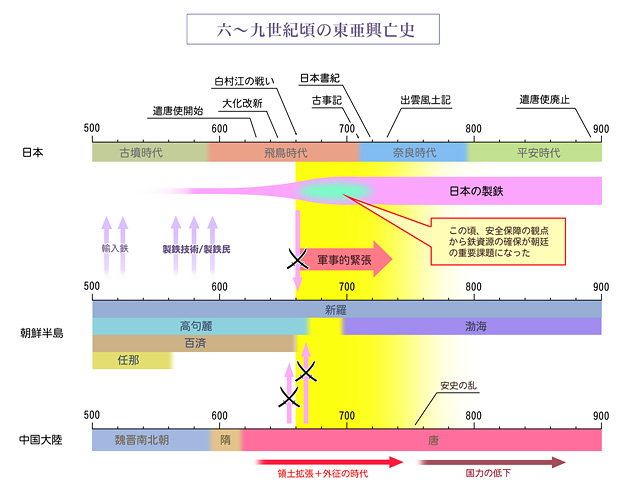

もったいぶらずに年表(↑)の形で書いてみよう。時は7世紀、大陸で超巨大帝国:唐が誕生し、その領土の膨張をうけて朝鮮半島の支配構造ががらりと変わったのが、西暦650〜670年くらいであった。このとき日本は、白村江の戦いで唐+新羅連合軍に大敗し、主要な戦力を失って、下手をすればそのまま攻め滅ぼされかねない危機に陥っていた。

このとき狡猾な新羅は、それまで朝貢していた日本を裏切って唐にすり寄り、日本の勢力が半島から駆逐されたのちは今度は唐を裏切って朝鮮半島を統一、そして領土が増えた途端に尊大な態度に豹変して、タチの悪いウリナラ国家になってしまった。これが日本の安全保障に及ぼした影響は計り知れない。(現代とあまり変わらない?)

唐の辺境領域は大陸国家の特徴としてたびたび変動し、690年代には現在の北朝鮮のあたりに渤海国が興ったりしてこの後も変動が続くのだが、その間新羅はフラフラと二股三股外交を繰り返し、自分が半島で巻き起こす小競り合いにいちいち日本を巻き込んでは漁夫の利を得ようとした。

一方白村江以降、日本は唐とは国交断絶状態のままで、終戦処理は40年あまりも進まなかった。この間、主に中央アジア方面に領土を広げた唐はますます精強な巨大帝国となり、日本は長期にわたって軍事的な緊張を強いられることとなる。現代史で例えるなら冷戦期の対ソ連外交を日米安保無し(+南北朝鮮の妨害工作つき)で行うようなもので、一歩間違えればそれこそ滅亡という無理ゲーぶりの中で、本土防衛を考えなければならなかった。

※実際の朝鮮史はかなりグダグダなので、ここでは大幅に簡略化して記載(^^;) 実は大陸で小競り合いが起こると、新羅、唐とも都合のいい時だけ日本の戦力を利用しようとして、ローカルな使者がちょこちょこと来日していたりはする。

このような背景から、日本国内ではひろく安全保障上の危機意識が共有され、それまでの豪族連合的な国家形態を改めて、強力な中央集権国家(=大陸に対抗できる体制)となるべく改革が急速に進んでいった。いわゆる律令国家への脱皮がそれで、白村江から奈良時代初期までのおよそ半世紀くらいがその試行錯誤の時期にあたる。

そしてこの時期に、資源安全保障の観点から自前の鉄資源の開発が本格化していく。かつて日本が朝鮮半島に拠点(任那、百済など)を持っていた頃には、朝鮮半島南部の伽耶(かや)周辺で産する非常に良質な鉄素材が国内に流入していた。しかし半島から駆逐されてしまった670年代以降の日本は、もうこれに頼る訳にはいかない。

そこで着目されたのが、吉備や出雲といった国内の資源地帯なのである。備前長船編で触れた旧吉備国や旧出雲国が分割されて支配強化されたり、税の鉄での納付(これは吉備のみだが)が課されたのがちょうどこの頃で、国内ばかり見ているとその理由がいまひとつ分かりにくいけれども、アジア史として俯瞰してみればその動機は非常に理解しやすくなる。

※それだと教科書で日中友好の象徴のように書いてある "遣唐使" はどうしたのさ?…とツッコミが入りそうだが(^^;)、唐との国交が "一応" 回復したのが702年(白村江から40年後)で、定期的な遣唐使の派遣はこれ以降のことである。ただし日本は、白村江の戦後処理において唐から要求された冊封(=中国皇帝の臣下となる)を断ったので、外交のランクとしては新羅 (こちらはさっさと皇帝様の臣下になった) より格下に位置付けられ、使節の受け入れは原則20年に1度に制限された。そんな訳で、交流は 「あった」 といえばあったのだが、筆者的にはあまり上等なものとは思えなかったりする(^^;)。

※唐との国交は回復しても、防人制度は平安時代まで継続し、文化交流はそこそこありながらも日本側の警戒レベルは長らく維持されていた。また奈良時代に入ってからは唐との関係よりもウリナラ化した新羅との対立が根深く、出雲風土記の書かれたのはこの緊張のピークの頃であった。

…という訳で、あまり歴史談義を続けてもアレなので適当に端折るけれども、そんな流れの中でこの出雲の製鉄も7世紀後半頃には本格的な立ち上がりを見たらしい。

賢明なことに、日本はこの後ふたたび大陸に出兵することなく内政に専念していた。大陸情勢はその後もめまぐるしく変わったが、渤海、契丹、高麗などが満州〜朝鮮半島付近に群雄割拠して国取り合戦となったため、唐や新羅には日本に侵攻する余裕は生まれなかった。また最大の脅威であった唐の国力は、大規模なクーデター未遂事件=安史の乱(755-763)以降は弱体化したので、やがて緊張のレベルは徐々に緩和していくことになった。この点は、日本にとって幸運であったといえる。

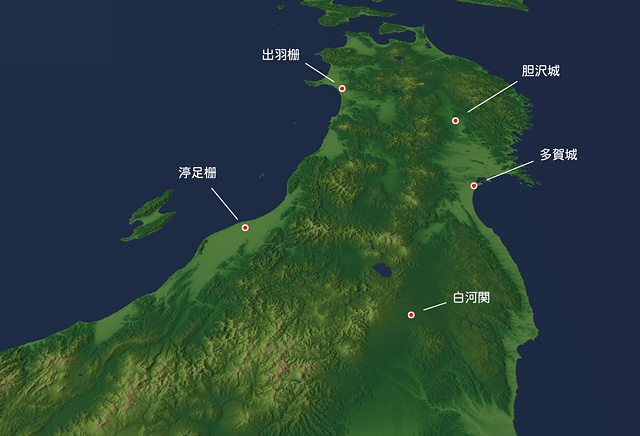

しかしそうして得られた余力を、やがて朝廷は北方の蝦夷の支配強化へと振り向けていく。そしてこれが後の日本刀の誕生へとつながるのだが…出雲からは話が拡散しすぎるので(^^;)、そちら方面の話は機会を改めて触れることとしたい。

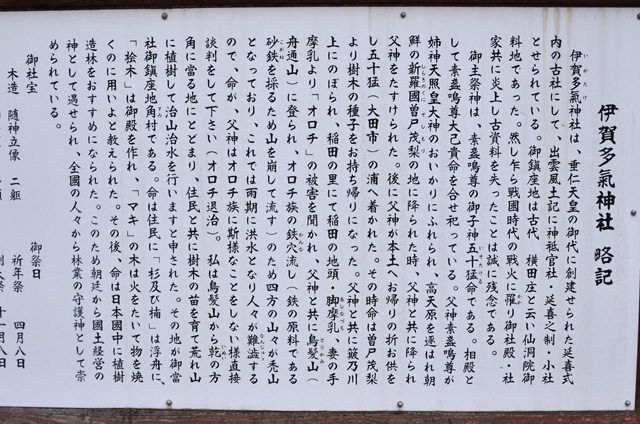

■ 伊賀多気神社

さて前振り(長い!^^;)はそのくらいにして、さっそく早朝の散策ドライブに出かけてみよう。時間が許せば行き先の候補はいろいろ思いつくのだが、まずは横田集落に隣接する伊賀多気神社から立ち寄ってみることにする。

ここは素戔嗚(スサノオ)の息子である五十猛(イソタケル)神を祀っている神社である。式内社であり垂仁天皇の頃の創建と伝えられるが、正確な創建年はわかっていない。延喜年間には既に古社であったというからまあ奈良時代くらいには既にここにあったのだろう。

五十猛神は植林の神として知られ、たたら製鉄で木々を伐採された山々が禿山にならないよう守護していると伝えられている。

日本書紀で語られる素戔嗚(スサノオ)神は、高天原を追われて地上に降り立ったとき、日本ではなく最初は新羅の曽尸茂梨(そしもり)に降り、「こんなところ(=新羅)はイヤだ!」 とわざわざ悪態をついてから(^^;)、出雲にやってきたことになっている。五十猛(イソタケル)も父神とともに振り、朝鮮経由で一緒に "来日" している。悪態の部分はまあ、これが書かれた当時の国際情勢の反映のような気がしないでもない。

しかし神社の由緒の物語ではそのあたりは余り重要ではなく、有名なオロチ退治と、さらに 「その後」 にポイントが置かれている。

その由緒を読んでみると、これがナカナカに踏み込んだ内容で面白い。オロチ退治が鍛冶集団(オロチ族)による環境破壊を止める交渉事だった云々…と非常に具体的に書いてある。そして最終的に植林で山を復活させたことが大きく取り上げられ、それが五十猛神とこの土地をつなぐ最大のエピソードとなっている。

細かいところをツッコめば 「地頭は鎌倉時代以降だろう」 などと用語的にアレな部分はあるのだが(^^;)、祭神の性格からみて、話の大意としては古い時代の創建の物語が原型をとどめているように思える。そのココロは、地力を猛烈に消費する製鉄の急拡大路線へのアンチテーゼだ。

こういう行き過ぎた鉄の増産が起こりえた時期の推定は、難しい。古代出雲の時代か、国譲り後の時代かも判然としない。ただいずれにしても、日本で本格的な製鉄が興って間もない草創期の出来事であっただろう。そしてどこかの時点で反省があり、治山(植林)を行いながら持続可能な製鉄を行う方向にシフトしたのである。

興味深いことに、朝鮮側の史料によると、先に述べた伽耶の製鉄地帯が西暦562年頃に新羅による攻撃をうけて占領され、このとき大量の製鉄民が海を渡って倭(日本)に逃れて行ったという。562年といえば6世紀も後半で、これは日本で製鉄遺跡が散見され始める時期と奇妙な一致をみせている。

あまり短絡的に決めつけるのはアレだけれども、日本書紀に見られる素戔嗚の新羅経由の来日がこれをモデルに書かれている可能性は…まあ、あるのかもしれない。当時は任那日本府(※)が伽耶に最後の拠点を維持しており、新羅の攻撃により伽耶とともに滅んだとされている。任那に駐屯していた日本の最後の兵団が、製鉄民を保護しながら撤退して、出雲にやってきた…とするなら、ストーリーとしてはなかなかに面白い。(いったん瀬戸内海に入り、吉備経由で出雲入りしたのであればなお面白いのだが ^^;)

※韓国のウリナラ歴史認識では任那日本府は 「無かったこと」 になっているが、日本書紀等の和文献および中国の宋書倭国伝(巻之五十七)等には記述があるので、ここでは現存する資料に従って書いている。

その製鉄民が、鉄鉱石ではなく砂鉄を原料にする新工法を編み出すまでの試行錯誤の中で、朝鮮式の焼き畑式伐採で禿山を造った可能性は…まあ、なきにしもあらず。あまりイケイケドンドンすぎて追い出された連中がいたかもしれないし(→オロチ伝説?)、反省して植林を真面目に考えた連中もいたかもしれない(→五十猛神?)。今ではもう、真相はさっぱりわからなくなってしまっているけれども、いずれ点と点がつながって、全体像が明らかになってくれたら…と思う。

おっといけない…あまりにも古代史の顛末が魅力的過ぎて、どんどん本題から離れていってしまいそうだ(^^;) すこしばかり気を取り直して、次のスポットを目指してみよう。

■ 日刀保たたら

さてそのままr107を東に進んで、今度は大呂(おろ)に向かってみる。せっかく奥出雲まで来たのだから、日本で唯一、刀剣用の玉鋼を造っている日刀保たたらの 「建物くらいは見ておこう」 という次第である。

道すがらに眺める朝靄(もや)に煙る大呂(おろ)の風景は、なんとも神話めいた雰囲気を纏(まと)っていた。空模様はまさに叢雲(むらくも)で、その高さは手を伸ばせば届きそうなところにある。

やがて斐伊川の支流の山奥川(…なんとストレートな名前 ^^;)沿いに、少々武骨な建物がみえてくる。

これが、(株)日立金属の鳥上木炭銑工場、通称 「日刀保たたら」 である。

ここは日本刀の材料である玉鋼の生産のために、毎年旧正月の頃に1〜2回だけ操業している。残念ながら内部は一般には公開しておらず、技術研修者以外はまず見学も叶わない。だから筆者も外観を眺めるだけで撤収するつもりでいる。

建築センス的には正直なところあまりイケているとは言い難く、一見すると悪の秘密結社のアジトにしかみえないのだが(笑)、構造的には昔ながらの高殿のスタイルを踏襲しているらしい。外観がトタンのツギハギみたいになっているのは…まあ、予算的な事情がナニのソレでアレなのかな?(^^;)

正面玄関はこんな感じで、やや控えめに国の有形文化財である旨の表記がみえる。なおたたら操業が年に1〜2回なら他のシーズンは無人なのか…というとそういう訳でもなさそうで、ちょこちょこクルマの出入りはあるらしい。

ここが現在のかたちで操業を開始したのは昭和51年のことだ。しかし施設の原型は戦前から存在していて、かつては 「靖国たたら」 と称していた。

靖国たたらは昭和8年から同20年まで主に軍刀向けの玉鋼を供給していた炉で、戦後は操業を停止して廃墟のようになっていたという。それを(財)日本美術刀剣保存協会(日刀保)が 「日本刀は武器にあらず、美術品である」 との立場で文化庁とタッグを組んで整備し、在庫の尽きた玉鋼の供給を再開したのが昭和50年代だった。以降、日本刀の材料供給はここを拠点に細々とではあるが継続している。

現在ここには現役の村下が2名、他に修行中のたたら師が8名ほどいるらしい。合わせてたったの10名だが、彼らの供給する玉鋼が、現在全国に200名ほどいるという刀鍛冶の仕事を支えている。刀匠の中には日刀保の玉鋼に飽き足らず材料鉄を自作する人もいるけれども、大多数の刀匠はここで作られる玉鋼に依存している。そういう意味では、この炉の存続は、そのまま日本刀の存続にも直結している。

しばし、そんな玉鋼の生まれる場所の空気だけを吸って(笑)、筆者は引き上げることにした。今日のところはこれ以上内部に迫ることは出来ない。外観を見ることが出来ただけでも良しとしよう。

ところでクルマをUターンさせたとき、敷地内に神社らしきものがチラリと見えた。状況から見ておそらくあれは金屋子神社だろう。…やはり、ちゃんと祀ってあるんだな。

見ればご神木らしい桂の木もあって、やはりここでも鮮やかな赤い花をつけていた。昨日見た吉田の菅谷高殿からここまでは30kmあまり離れている。それだけの距離があってなお、年に3日しか咲かない花が同時に咲いているというのはおもしろい。つまり気候風土はちょうど同じくらいなのだろう。

とりあえず、またこの花を見ることが出来た幸運を、筆者は素直に喜んでおくことにした(^^;)

<つづく>