2015.06.28 日本最北の城下町、松前を訪ねる:後編(その1)

前回の続き〜 (´・ω・`)ノ

さて轟々と暴風雨の吹き荒れる夜が明けた。相変わらず雨は降っているけれども、傘が吹き飛ばされるような荒れ具合は収まったようだ。

海辺に出ると、ハマヒルガオが咲いていた。「はて…ヒルガオなのに、早朝から?」 …と思いきや、調べてみるとヒルガオは早朝に開花するのが普通で、花の寿命が日中いっぱい続くのでヒルガオというらしい。

派手な園芸品種が多いアサガオに比べるとヒルガオは雑草みたいな扱いをされることが多いようだけれど、野辺に咲く小ぶりな花はいかにも慎ましげで趣がある。これはこれで良い風景だと筆者は思う。

それはともかく、今日は午後にはもう木古内に戻らねばならないので、あまり遠出をしている余裕はない。そこで当初の予定を整理して、松前城の周辺に絞って軽めの探索をしてみることにした。まずは昨日ろくに見ることのできなかった松前城にリトライしてみよう。

時間軸は、昨日の中世から一気に幕末にとぶ。そこで松前(というか蝦夷地全般)が帝政ロシアに対する軍事上の要衝として重視された時代を振り返って、そこからまた江戸時代の華やかな時代を逆にたどるような感じで歩いてみたい。

■ 松前城 TRY2

ということでまずは松前城からである。

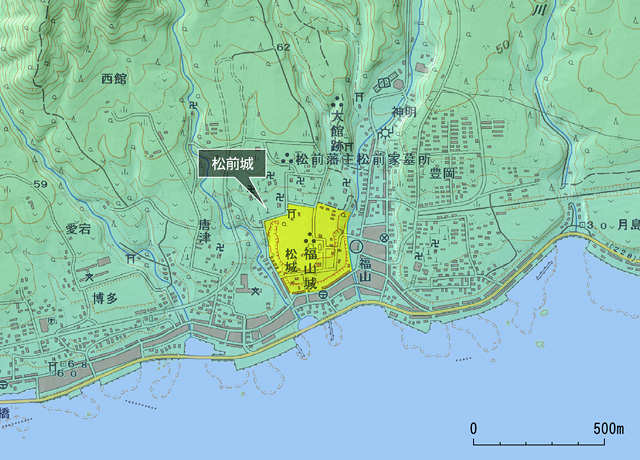

松前城は、正式名称を福山城という。戦国時代いっぱいまで大舘に本拠を置いていた蠣崎氏は、秀吉の天下統一ののちにもう少し海岸寄りの台地に出てきて福山舘を築いた。この時点ではまだ正式な城としては認められておらず、あくまでも一ランク低い "陣屋" の扱いである。蠣崎氏はのちに名を松前と改めて、江戸時代のほとんどをこの陣屋で過ごすことになる。

それが幕末にロシアの脅威が高まったことで、嘉永二年(1849)の幕命によって砲撃戦に耐えられる仕様に大幅拡張され、このとき天守閣が造られて正式な "城" となった。同じ大名でも陣屋持ちと城持ちでは格式がまったく違い、また幕藩体制にあっては居城の建設/改築には制約が多かったから、これは松前氏にとっては思いもよらぬステータスアップの機会であった。

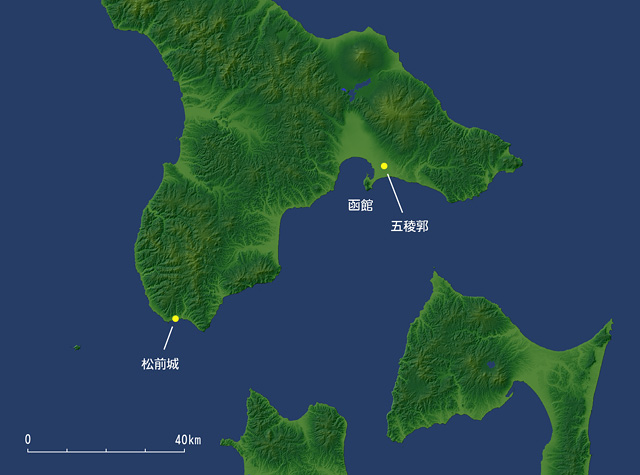

ただこの城は地形上の制約から海岸沿いわずか200mという位置に造られており、軍艦からの砲撃にさらされやすいという問題を抱えていた。地形の縦深性という点では広い平地のある函館の内陸部に築いた方がよほど有利であり、実は築城にあたって幕府の派遣した兵学者:市川一学も当初はそのように進言していたのである。

しかし松前藩は先祖伝来の土地から動くことを快しとせず、また幕命とはいえ築城予算は自己調達であったことから、既存の施設の流用にこだわってその案を受け入れなかった。この点で松前藩がどこまでロシアと力づくのドンパチをする覚悟を決めていたのか、その本気度には少しばかり怪しげなところがある(^^;)

当時の軍事的な常識に素直に従ったのは、むしろ幕府のほうであった。函館の五稜郭は幕府の直轄工事(※)で築造されたものだが、当時の軍艦の大砲の射程距離(およそ2km)を考慮して内陸側に造られ、海岸沿いには別途台場を築いて連携するなど洋式要塞の基本的な体裁を整えていた。

※このとき函館は幕府直轄領となっており、松前藩の意向とは無関係に工事を進めることができた。折しも日米和親条約の直後であり、開港により外国船が入ってくるタイミングで防衛力の増強が図られたわけだ。

余談になるが五稜郭の着工は安政四年(1856)であり、先行した松前城の着工(1850)との時間差はわずか6年である。しかしその間に日本の築城の思想は根本からすっかり様変わりしてしまった。

五稜郭は安政二年(1854)、函館奉行所がフランス海軍から要塞建設の初歩的な教育を受けたことが切っ掛けとなって設計されている。このとき紹介されたのが当時欧州で流行していた星形要塞で、五稜郭はこれを真似て五角形の星形となった。函館平野にはこの他に五稜郭ほど本格的ではないものの四稜郭(徳川幕府軍)、戸切地陣屋(松前藩)という多角形陣地が造られた。歴史にIFは無いというけれども、幕府の命運がもうあと十数年ほども伸びていたら、もしかすると日本の各地には類似の多角形要塞が大量出現していたかもしれない。

このフランス軍による情報提供のあった安政二年は、奇しくも松前城が完成した年であった。その意味では、松前城は当時最新鋭の和式城郭として造られながら、誕生と同時に旧式化してしまった数奇な城であったといえる。ともかく、日本の伝統的な築城文法はここで終焉を迎え、松前城はその最後のモニュメントとなったのである。

さて前振りはそのくらいにして、いよいよその松前城にやってきた。相変わらずの雨模様で散策には向かない天候だが、まあそこは気にしないでゆるゆると行こう(^^;)

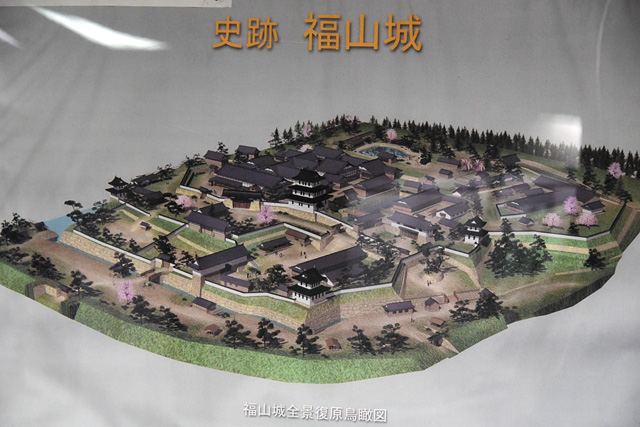

現在ここは松前城公園として整備され桜の名所となっている。たいへん樹種が多く250種8000本余もあるというが、天守が建ったころの城内は大規模な土木工事の直後で高木は少なく、桜は奥の寺社区画のあたりに分布していたらしい。現在のような桜尽くしの状態は戦後の植樹によって充実したもので、まあ一種の平和の配当みたいなものといえる。

ここで面白いのは付近の町割りで、一般的な城下町なら "城を家臣団の家が取り囲んで盾になる" 構造があるものだが、ここにはそれがない。港湾に面していきなり城がどーんとあって、その背後に寺社区画と家臣団の武家屋敷が配置されている。これは非常に珍しい。

実は陣屋であった頃には、城と港湾の間に幅50mあまりの家臣団の武家屋敷の並ぶ区画があったらしい。しかしそこは幕末の拡張工事で砲台区画に転用され、元からあった武家屋敷は山側の傾斜地に移転した。その結果、家臣団の家が奥にあって殿様の住居が砲台を兼ねていきなり海に面するという特異な形が出来上がった。

土地の狭さと予算の少なさを鑑みれば、多少のムリヤリ感が漂うのは否めない。しかし制限の多い中で出来うる限りの工夫を盛り込んだ市川一学の縄張りは、結果的になかなか面白いものになった。松前城を見る場合は、この周辺地勢と城の構造を併せて愉しみたい。

さて城内に入ってまず驚くのは、その石垣の低さである。かつて本土側の戦国大名の築いた石垣は高さ10m以上もある堅牢なものが珍しくなかった。しかしここの石垣はほとんど "土留め" 程度の役割しか果たしていない。これは明らかに、何らかのコンセプトに従って大胆に割り切った設計をしているとしか思えない。

市川一学は、和式をベースにしながらも当時なりの洋式築城法の知識を取り入れてこの城の縄張りを行った。全方位防御は予算の都合から早々に諦め、まずは城の前面に並べた七つの砲台(台場)から敵艦隊を攻撃することに重点を置いている。敵は海から来るものとして大胆な資源の傾斜配分を行った訳だ。

※写真の部分はかつての堀を埋めて道路にしている。現在は1mくらいしか石垣が露出していないが、オリジナルの状態ではもう若干の段差があった。

台場は、現在では商店街になっているあたり(城の敷地の海側いっぱいの付近)に横一列に配置されていた。台場は松前城のみならず、周辺海岸にもおよそ20kmに渡って点々と築かれ、松前城と併せて計16砲台33門(築城時)の大砲が設置された。海岸線の長さに対して砲の設置密度が薄すぎる感はあるけれども、これは初歩的な要塞線の考え方に添ったもののように思える。

これに加えて、城の南東300mの海岸に築島砲台という強力な陣地がつくられ、大砲30門が追加された。松前城の防御力の多くはこの築島砲台に依っている。

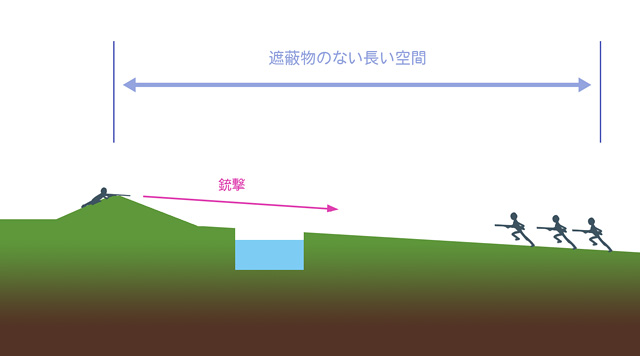

敵の上陸をゆるした場合は、西洋の陣地戦法を参考に迎え撃つ構造になっていた。身を隠せる程度のゆるやかな土塁(実際にはその上に板塀、土塀があった)から見下ろすように銃撃することが基本で、攻め寄せる敵側には遮蔽物のない広い空間を設けておいてキルゾーンとした。松前城の城郭は階段状に三段構えに造られており、随所にこの構造がみてとれる。

なお石垣を敢えて高くせず土塁面を多くするのは、安上がりという視点のほかに砲弾が撃ち込まれたときの衝撃を土に吸収させるという意図が込められているらしい。

日本の築城スタイルの変遷からみると石垣を貧弱に作るのはまるで近世から中世に逆戻り(?)しているような感じになるけれども、17〜18世紀頃には西欧でも砲撃戦によるダメージコントロールを意識して石造りの城塞はあまり造られなくなっている。松前城はこれを汲んで、半周遅れながら当時なりのトレンドには従っているのである。

※日清、日露戦争の頃には砲の威力が上がって土塁では間に合わなくなり、ふたたび石造りに近いコンクリート製の堅牢な構造にトレンドが移るのだが、まあそこはそれ(^^;)

ただ洋風思想を取り入れつつも築城の基本思想は伝統的な和風建築にあり、松前城の城門や天守は従来の意匠を踏襲している。狭間(鉄砲を撃つ窓)の作り方などには戦国期の遺風も随所にみえる。

それら和のテイストが西洋式の陣地構造とMIXしているので松前城はなんともユニークで面白い。産業革命以降の戦いを想定した和式城郭の最終形態として、なかなかに見るべきものがあるように思える。

■ 砲台と櫓

さて海に面した土塁の内側に、砲台の跡らしい土台がみえた。ここから見下ろす松前湾は視界がよく効き、沖に現れた軍艦を狙い撃つにはなかなかの適地である。領主の住居(=占領されたらそこでジ・エンド ^^;)であるということを差し引いて、単に港湾防御施設としてみればなかなか利に適(かな)っている。

余談になるが幕末以前の日本の城には "固定砲台を設置する" という思想はない。大砲はあくまでも銃を大型化したものとして扱われ、最前線まで運んで行ってぶっ放す野戦兵器であった。

それが覆るのはやはり幕末の動乱期、欧米列強の軍事力を目の当たりにして発想の転換が起こってからである。沖合から大砲を撃ちこんでくる鉄甲軍艦が相手では、小銃や小口径砲ではまったく届かない。射程の長い大口径砲で相手よりも遠くから砲弾を撃ち込むことが必須であり、そのために、可搬性は二の次として重い大口径砲を陣地に設置したのである。

そんな砲撃戦における戦闘指揮は、全体統括という点では天守閣でとういうことになるのだろうが、実戦では台場に隣接した櫓(やぐら)が着弾観測を兼ねてその役割を負っていた。現在では取り壊されて土台部分しか残っていないけれども、かつてここには二重太鼓櫓と称するミニ天守のような櫓があり、時を告げるための太鼓が設置されていて、平時には時報代わりに朝夕の時を告げ、緊急時にはドンドンと打ち鳴らして警報としたという。

解説板には慶応三年(1867)撮影の城の写真があった。櫓は結構立派な外観であったようだ。

…ただ、実際にこの城が軍事施設として機能したときの敵手は、ロシアでもイギリスでもフランスでもなく、なんと築城を命じた側の徳川幕府軍であった。いうまでもなく明治維新に伴う戊辰戦争によるもので、しかも土方歳三率いる旧幕府軍の攻撃をうけて、この城はあっけなく落城してしまうのである。

このとき、海側を主戦場に想定して造られた松前城に、土方は鹹手門側に囮となる決死隊、裏側の寺社区画側に主力部隊を配置して突入した。海側からは軍艦回天が砲撃を加え城の砲台と撃ち合いになったが、城の構造を熟知した幕府軍は海に向いた砲台に陸側(=裏側)から野戦砲を撃ち込んで、早々に沈黙させてしまった。海に面した側だけに特化して安上がりに普請したツケは、こんな形で回ってきたのであった。

その戦いの終盤、松前軍は突入してくる幕府軍に対し、なんと城門を一瞬開いてそこから野戦砲を撃っては閉めるというファミコン時代のアクションゲームですか的な戦法で挑んだ。もちろん当人たちは大真面目だったと思うけれども、大方の予想するであろう通り、門を開いた瞬間に横から決死隊が突入してきて砲手は斬り伏せられ、戦線が崩れたところにさらに裏門から土方本体が雪崩れ込んで勝敗が決してしまった。

このあたりは鳥羽伏見以降、薩長軍との死闘を重ねて実戦経験を積んだ旧幕府軍の面々と、ほとんど素人みたいな松前軍の用兵の差がモロに出た瞬間といってよい。どんなにハードウェアが優れていても結局は運用次第なのであり、おかげで松前家(蠣崎家)の築いてきた400年あまりの歴史は、当初は国運を賭けて大ロシア帝国と戦うはずだったのに、家柄的には木っ端みたいな土方歳三の男を上げただけというオチで終わってしまった。

…といっても、松前藩は城主も家臣も "武門の徒というより商人" というのが内面的または才華的な本質であっただろうから、歴史のIFを大盤振る舞いして何度ループしても、結局最後は土方の男が上がるだけ…という基本コースに変わりは無さそうな気がする(ぉぃ ^^;)

<つづく>