2011.02.26 “м–[‘ҚҒFғtғүғҸҒ[ғүғCғ“ӮрҚsӮӯҒFҢг•Т ҒiӮ»ӮМӮRҒj

ҒЎ–м“ҮҚи

ӮіӮДӮўӮжӮўӮж–{“ъӮМ–Ъ“I’nҒA–[‘Қ”ј“ҮҚЕ“м’[ӮМ–м“ҮҚиӮЙӮвӮБӮДӮ«ӮҪҒBӮұӮМ•tӢЯӮНҠПҢхҠJ”ӯӮӘҗ·ӮсӮЕғzғeғӢӮв–ҜҸhӮӘ—С—§ӮөӮДӮўӮйҒBҗlӮӘӮвӮБӮДӮӯӮйӮМӮНӮвӮНӮи ҒuҚЕ“м’[Ғv ӮЖӮўӮӨҠуҸӯҗ«ӮМӮдӮҰӮзӮөӮӯҒA•MҺТӮаӮЬӮҪӮ»ӮкӮЙ’ЮӮзӮкӮДӮвӮБӮДӮ«ӮҪҲкҗlӮЕӮ ӮйҒi^^;Ғj

ӮұӮМ•tӢЯӮЕӮНүФ”ЁӮНҺR‘ӨӮЙҠсӮБӮҪӮЖӮұӮлӮЙӮ ӮиҠCҠЭӮ©ӮзӮНҢ©ӮҰӮИӮўҒBҸZ‘о’nӮЖҚ¬ҚЭӮөӮДӮўӮйӮМӮЕҠПҢх”_үҖӮМӮжӮӨӮИ”hҺиӮіӮНӮИӮўӮӘҒAҠCҠЭүҲӮўӮЙ•АӮФғzғeғӢӮв–ҜҸhҒA“yҺY•Ёү®ӮИӮЗӮМҢҡ•ЁӮр–h•——СӮМ‘г—pӮөӮДҒAҢ«ӮӯӮвӮБӮДӮўӮйӮзӮөӮўҒB

Ӯ»ӮМ–м“ҮҚиӮНҒAҲЙ“Ө”ј“ҮӮр1/150ӮӯӮзӮўӮЙҸkӮЯӮҪӮжӮӨӮИҢ`ҸуӮЕ–[‘Қ”ј“ҮӮМҗж’[•”ӮЙғsғҮғRғ“ӮЖ•t‘®ӮөӮДӮўӮйҒB

ӮұӮұӮНҢіӮН–м“ҮӮЖӮўӮӨ“ҮӮЕӮ ӮБӮҪӮаӮМӮӘҒAҚ]ҢЛҺһ‘г’ҶҠъӮМҢіҳ\’nҗkҒi1703”NҒjӮЕ—ІӢNӮөӮД—Ө‘ұӮ«ӮЙӮИӮБӮҪӮаӮМӮҫҒB’nҗkӮМӢK–НӮНҗ„’иӮЕM8.1ҒAҗkҢ№ӮНӮұӮМ–м“ҮҚиӮМ’јүәӮЕӮ ӮйҒB’Г”gӮНҚӮӮіӮӘҚЕ‘еӮVҒ`ӮWӮҚӮЩӮЗӮЕӮ ӮБӮҪӮзӮөӮўӮӘҒAҺҠӢЯӢ——ЈӮ©ӮзӮМ’јҢӮӮЕӮЁӮ»ӮзӮӯ“ҰӮ°Ӯй—]—TӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮҫӮлӮӨҒB

ӮұӮМ "’nҗk" ӮЖ "—ІӢN"ӮЖӮўӮӨӮМӮӘ–м“ҮҚиҒiӮЖӮўӮӨӮ©“м–[‘ҚҲк‘СҒjӮрҸЫ’ҘӮ·ӮйғgғsғbғNӮЕӮаӮ ӮйӮМӮЕҒAӮұӮұӮЕӮНӮ»ӮМӮ ӮҪӮиӮрҠЬӮЯӮҪҳbӮрӮөӮД–{ҚeӮр’чӮЯӮӯӮӯӮйӮЖӮөӮжӮӨҒB

ӮіӮД–ҰӮМҗж’[ӮМӮЁ–с‘©ӮЖӮөӮДҒAӮұӮұӮЙӮН“”‘дӮӘҢҡӮБӮДӮўӮйҒB“ҢӢһҳpӮЙ“ьҚ`Ӯ·Ӯй‘DӮМҺw•WӮЖӮөӮД–ҫҺЎӮQ”NӮЙҗ®”хӮіӮкӮҪ–м“ҮҚи“”‘дӮЕҒAҢ»ҚЭӮЕӮа–м“ҮҚиӮМғVғ“ғ{ғӢ“I‘¶ҚЭӮЕӮ ӮйҒB

“”‘дӮМҺи‘OӮЙӮНҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙҢҡӮДӮзӮкӮҪҢө“Үҗ_ҺРӮӘӮ ӮйҒB‘nҢҡӮН1776”NҚ ӮЕҒAҢіҳ\’nҗkӮЕӢҢ–м“ҮӮӘ "–Ұ" ӮЙӮИӮБӮДӮ©Ӯз73”NҢгӮМҢҡ—§ӮЕӮ ӮйҒB—рҺj“IҢoҲЬӮ©ӮзҢҫӮӨӮЖ“”‘дӮжӮиӮаҗ_ҺРӮМӮЩӮӨӮӘӮұӮМ–ҰӮМ–{—ҲӮМҺеӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮиӮ»ӮӨӮҫӮӘҒAӮ»ӮлӮ»Ӯл•M”жӮкӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮЕҸЪҚЧӮНҠ„ҲӨӮөӮжӮӨҒB

Ӯ»ӮсӮИӮнӮҜӮЕҒAӮ·ӮБӮ«ӮиҒAӮЙӮеӮБӮ«ӮиӮЖҢҡӮВ”’ҲҹӮМ“”‘дӮЙӮвӮБӮДӮ«ӮҪҒBғtғүғ“ғXҗlӢZҺtӮЙӮжӮйҸү‘гӮМ“”‘дӮНҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮЕ“|үуӮөӮДӮөӮЬӮўҒAҢ»ҚЭҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮМӮНҗkҚРҢгӮЙҚДҢҡӮіӮкӮҪ“ъ–{җ»ӮМӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӮұӮҝӮзӮН‘ж“сҺҹ‘еҗн’ҶӮМ•ДҢRӮМ”ҡҢӮӮЙӮа‘ПӮҰӮҪӮ»ӮӨӮЕҒAӮИӮ©ӮИӮ©Ҹд•vӮЙҚмӮзӮкӮҪӮзӮөӮўҒB

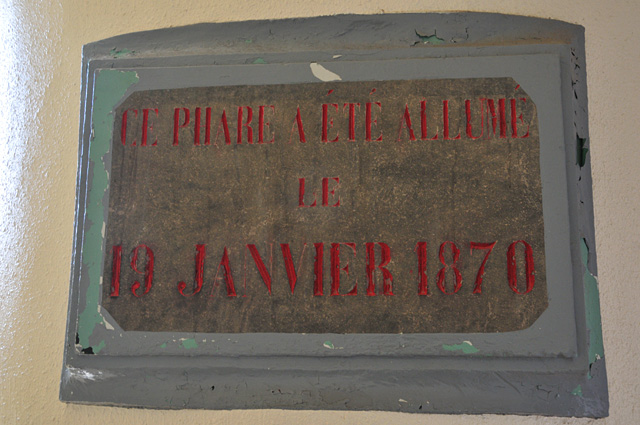

“”‘д“аӮЙӮНҸү‘гӮМ–Б”ВӮӘҚЎӮа•Ы‘¶ӮіӮкӮДӮўӮҪҒBҸvҚHӮН1870”NҒi–ҫҺЎ3”NҒj1ҢҺ19“ъӮЖӮ ӮйҒB“ъ–{ӮМҢцӢӨҺ{җЭӮИӮМӮЙғtғүғ“ғXҢкӮЖӮўӮӨӮМӮӘүҪӮЖӮа•¶–ҫҠJүФҠъӮМҗў‘ҠӮрҺcӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕ–К”’ӮўҒB

ӮіӮД“”‘дӮЙ“oӮБӮДӮЭӮйӮЖҒAҠвҸКӮҫӮзӮҜӮМ–м“ҮҚиӮМҠCӮӘҲк–]ӮЕӮ«ӮҪҒBӮұӮҝӮзӮН‘Ҡ–Нҳp‘ӨӮЕӮ ӮйҒB

ҲкҢ©Ӯ·ӮйӮЖҲЩ—lӮИҢхҢiӮЙӮЭӮҰӮйҒB”gӮЕ•ҪӮзӮЙҚнӮзӮкӮҪҠвҸКӮӘҠK’iӮМӮжӮӨӮЙғYғ“ӮЖҺқӮҝҸгӮӘӮБӮДҒAӮ»ӮМӮЬӮЬҺsҠX’nӮӘҸжӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮИҢiҠПӮИӮМӮЕӮ ӮйҒBӮұӮсӮИӮЖӮұӮлӮЙӮжӮӯҠXӮрҚмӮБӮҪӮаӮМӮҫӮИҒcҒiҒLҒEғЦҒEҒMҒj

–ЪӮр“]Ӯ¶ӮДӮұӮҝӮзӮН‘ҫ•Ҫ—m‘ӨҒBҺи‘OӮМҺч–ШӮМ–ОӮБӮДӮўӮй•”•ӘӮӘ“yӮМӮ ӮйӢҢ–м“ҮӮМғIғҠғWғiғӢ•”•ӘӮзӮөӮўҒB

•tӢЯӮНӮвӮНӮиҠвҸКӮОӮ©ӮиӮЕҒAҚ»•lӮзӮөӮўӮаӮМӮН–іӮўҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮЕӮаӮұӮұӮМ’n–јӮН "”’•l’¬”’•l" ӮИӮМӮЕӮ ӮйҒBҒcӮЖӮўӮБӮДӮаӮЧӮВӮЙҚјӢ\ӮвҢЦ‘еҚLҚҗӮЖӮўӮӨ–уӮЕӮНӮИӮӯҒA’n–јӮМ•tӮўӮҪҚ ӮЙӮНҠmӮ©ӮЙҸӯӮөүңӮЬӮБӮҪӮЖӮұӮлӮЙ”’ӮўҚ»•lӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮӘ’nҗkӮЕҲкҗДӮЙҺқӮҝҸгӮӘӮБӮДҒAӮұӮсӮИҸу‘ФӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮҫҒB

–[‘Қ”ј“Ү“м’[ӮН‘е’nҗkӮӘӮ ӮйӮҪӮСӮЙ—ІӢNӮ·Ӯйү^–ҪӮЙӮ ӮйӮзӮөӮӯҒAӮұӮМ•tӢЯӮНҢіҳ\’nҗkӮЕӮTӮҚҒAӮіӮзӮЙҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮЕӮQӮҚӮЩӮЗ—ІӢNӮөӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкҲИ‘OӮЙӮаҗ”ҺҹӮМ‘еӢK–Н—ІӢNӮӘӮ ӮиҒAҢ»ҚЭӮМҺsҠX’nӮНӮ»ӮӨӮвӮБӮДҢ`җ¬ӮіӮкӮҪ’iӢuӮМҸгӮЙҢҡӮБӮДӮўӮйҒB

ҠCҠЭҗьӮ©Ӯз500mӮЩӮЗӮа“а—ӨӮЙҗјүЎҸҚҒA“ҢүЎҸҚӮИӮЗӮЖӮўӮӨҚ»•lӮрҺvӮнӮ№Ӯй’n–јӮӘҢ©ӮзӮкӮйӮМӮНҒAӮ»ӮӨӮвӮБӮД•l’[ӮӘү«ҚҮӮўӮЙҲЪ“®ӮөӮДӮ«ӮҪ–јҺcӮЕӮаӮ ӮйӮМӮҫҒB

–[‘Қ”ј“ҮӮМ’nҠk•П“®ӮЙӮВӮўӮДӮНҒA—ІӢNӮОӮ©ӮиӮӘӢNӮұӮБӮҪ–уӮЕӮНӮИӮўҒBӮұӮұӮ©Ӯз30kmӮЩӮЗ–k‘ӨӮМҠӣҗм•tӢЯӮЕӮНӢtӮЙ’n”ХӮӘ’ҫӮсӮЕӮўӮӯҢXҢьӮаӮЭӮҰӮйҒBҲА–[Қ‘ӮМ—МҲжӮЕӮН‘еҺG”cӮЙӮўӮБӮД–k‘ӨӮӘ’ҫӮсӮЕ“м‘ӨӮӘҺқӮҝҸгӮӘӮйӮЖӮўӮӨӮМӮӘӮұӮұҗ”җз”NӮЩӮЗӮМ’nҺҝ“IғgғҢғ“ғhӮзӮөӮўҒB

Ӯ»ӮМғgғҢғ“ғhӮЙҸжӮБӮДҒAҠЩҺR•Ҫ–мӮа•ҪҚ»үYӮаҒAӮ»ӮөӮДӮұӮМ–м“ҮҚиҺь•УӮаӮёӮсӮёӮсӮЖҠC’кӮ©ӮзӮ№ӮиҸгӮӘӮБӮДҢ»‘гӮЬӮЕғҸғ“ғTғCғhғQҒ[ғҖӮр‘ұӮҜӮДӮўӮйҒB“xҸdӮИӮй’nҠk•П“®ӮЕ“y’nӮӘ‘қӮҰӮҪӮМӮНҲі“|“IӮЙҢ»ҚЭӮМғtғүғҸҒ[ғүғCғ“ӮМҺь•УӮЕӮ ӮиҒAүЯӢҺ500”N’ц“xӮМғXғpғ“ӮЕӮЭӮйӮЖҢіҳ\’nҗkӮМӮЖӮ«ӮМ—ІӢNӮӘҚЫ—§ӮБӮДӮўӮйҒBӮұӮМӮЖӮ«ҠЩҺRҒ`–м“ҮҚиҒ`җз‘qҺь•УӮЕӮН‘ҪӮўӮЖӮұӮлӮЕҠCҠЭҗьӮӘҲкӢCӮЙ200Ғ`400mӮЩӮЗӮаү«ҚҮӮўӮЙҲЪ“®ӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҸZ–ҜӮН’nҗk”нҠQӮМ‘ОүҝӮЖӮөӮДҗVӮҪӮЙҚL‘еӮИ“y’nӮрҺиӮЙӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒcӮ»ӮкӮНҒA–м“ҮҚиӢЯҚxӮЕӮўӮӨӮЖ•Ҫ’n–КҗПӮӘӮRҒ`ӮSҠ„ӮЩӮЗӮа‘қӮҰӮҪӮЩӮЗӮМ‘еӢK–НӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB

ӮҪӮҫӮө—ІӢNӮөӮҪӮОӮ©ӮиӮМ“y’nӮЙӮН‘Ҫ—КӮМү–•ӘӮрҠЬӮсӮҫҠвҸкӮвҚ»ҒAҚ»—ҳӮОӮ©ӮиӮӘӮ ӮБӮД "“y" ӮЖҢДӮЧӮйӮаӮМӮНӮИӮўҒBүҪӮ©Ӯрҗ¶ҺYӮ·ӮйӮҪӮЯӮМҚk’nӮЖӮөӮД—ҳ—pӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAҚЕҸүӮНҠвӮрҚУӮ«ҒA—Һ—tӮвҺДӮр•~ӮўӮД•…ӮзӮ№ӮД“yӮрҚмӮйӮИӮЗҒAүҪ”NӮЙӮа“nӮБӮД“y’nӮрүь—ЗӮөӮДӮўӮӯ•K—vӮӘӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮҫӮлӮӨҒB

Ңіҳ\’nҗkӮМҢгҒAӮөӮОӮзӮӯӮМҠФ“м–[‘ҚӮМ”_ӢЖӮЙӮВӮўӮДӮМӢLҳ^ӮН“rҗвӮҰӮйҒB ӮөӮ©ӮөҚ»’nӮЙ–h•——СӮрҗAӮҰӮҪӮиҒAҺRӮЙӢЯӮў‘ӨӮ©ӮзҸҮӮЙ“yӮрҚмӮиӮИӮӘӮзҒAҸӯӮөӮёӮВҗlӮМүcӮЭӮӘҠCҠЭҗьӮр–ЪҺwӮөӮДҗiҸoӮөӮДӮўӮБӮҪӮЕӮ ӮлӮӨӮұӮЖӮН‘z‘ңӮЙ“пӮӯӮИӮўҒB

Ӯ»ӮкӮӘҢгӮЙӮЗӮӨӮИӮБӮҪӮ©ӮЖӮўӮӨӮЖҒAҢіҳ\’nҗkӮ©ӮзӮWӮX”NҢгӮМҠ°җӯӮS”NҒi1792Ғj11ҢҺҒA–Ӣ•{ҳV’ҶҸј•Ҫ’иҗMӮӘҲА–[Қ‘ӮрҸ„ҺӢӮөӮҪҺһӮМӢLҳ^ӮрӮЭӮйӮЖҒAҲк–КӮЙҗ…җеӮМүФӮӘҚзӮўӮДӮўӮйӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBғRғҒӮМҚмӮиӮЙӮӯӮў—ІӢN’nӮНҒAӮұӮӨӮөӮД’·ӮўҠФӮЙүФ”ЁӮЖӮөӮД—ҳ—pӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮзӮөӮўҒB

Ҹј•Ҫ’иҗMӮМҲА–[Қ‘Ҹ„ҺӢӮНҠOҚ‘‘DӮМҸo–vӮЙ‘ОӮ·ӮйҠC–hӮМӢӯү»Ӯрҗ}ӮйӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮзӮөӮӯҒAҠЩҺR–k•”ӮМ•Ы“cӮМӮ ӮҪӮиӮ©Ӯз–м“ҮҚиӮЬӮЕӮQ”‘ӮөӮИӮӘӮзҠCҠЭҗьӮрҢ©ӮДүсӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBӮұӮкӮНҢ»ҚЭӮМғtғүғҸҒ[ғүғCғ“ӮЖӮЁӮЁӮжӮ»ҸdӮИӮйғGғҠғAӮЕҒA–м“ҮҚиӮЙӮВӮўӮДӮН "–м“ҮҚиӮН•—ӮӘҚrӮўӮӘҢҺӮЖүФӮӘ”ьӮөӮў" ӮИӮЗӮЖҸ‘Ӯ«ҺcӮіӮкӮДӮўӮйҒBӢҢ—пӮМ11ҢҺӮНҢ»ҚЭӮМ—пӮЕӮўӮӨӮЖӮPӮQҢҺҒ`1ҢҺҚ ӮЙӮ ӮҪӮиҒAӮвӮНӮиҠҰӮўҺһҠъӮМүФҢ©ӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕҲуҸЫӮӘӢӯӮӯҺcӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB

ҒҰҺКҗ^ӮМүФӮН“№үҲӮўӮЕ“K“–ӮЙҺBӮБӮҪӮаӮМӮЕҗ…җеӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒi^^;Ғj

ҒЎҠҸӮЖҚ•’ӘҒAӮ»ӮөӮДүФҒc

ҒcӮЖӮұӮлӮЕҒAҗШүФӮЕӮ ӮлӮӨӮЖ”«җAӮҰӮЕӮ ӮлӮӨӮЖҒAҗ¶үФӮЖӮўӮӨӮМӮН•Д•UӮМӮжӮӨӮЙҺRҗПӮЭӮЙӮөӮДү^ӮФ–уӮЙӮНӮўӮ©ӮИӮўғfғҠғPҒ[ғgӮИҸӨ•iӮЕӮ ӮйҒBҚ]ҢЛӮЬӮЕӮЁӮжӮ»130ӮӢӮҚҒA•аӮўӮД3Ғ`ӮS“ъӮЩӮЗӮаӮ©Ӯ©ӮйӢ——ЈӮрӮўӮБӮҪӮўӮЗӮӨӮвӮБӮДү^ӮсӮҫӮМӮҫӮлӮӨҒB

Ӯ»ӮӨҺvӮБӮД’ІӮЧӮДӮЭӮДӢБӮўӮҪҒBӮИӮсӮЖҠЩҺRӮ©Ӯз’јҗЪҠCҳHӮЕҚ]ҢЛӮр–ЪҺwӮ№ӮОҒA“–ҺһӮМ”ҝ‘DӮЕӮаӮPӮOҺһҠФ’ц“xӮЕ“һ’…ӮЕӮ«ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

ӮҪӮҫӮө Ғu“ьӮи“S–CӮЙҸoҸ—Ғv ӮИӮЗӮЖӮўӮӨҢдӢЦҗ§ӮӘӮ ӮйӮжӮӨӮЙҒAҚ]ҢЛӮЦӮМ•ЁҺ‘ӮМү^ӮСҚһӮЭӮЙӮНҗ§ҢАӮӘ‘ҪӮўҒB•Ё—қ“IӮЙғҠҒ[ғ`үВ”\ӮЕӮаҒA•Ғ’КӮИӮз–рҗlӮӘӮўӮҝӮўӮҝүЧӮрҢҹҚёӮ·ӮйӮМӮЕүҪ“ъӮа‘ТӮҪӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҒcӮӘҒAӮ»ӮұӮЙҲА–[Қ‘ӮМӮаӮВӮаӮӨӮРӮЖӮВӮМҠзҒҒӢҷӢЖүӨҚ‘ӮЖӮөӮДӮМ‘Ө–КӮӘҗв–ӯӮМғAғVғXғgӮрӮөӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒBҒuӮ»ӮкӮӘӮЗӮӨӮөӮҪҒAӢӣӮИӮсӮДҚ]ҢЛҳpӮЕӮўӮӯӮзӮЕӮаҠlӮкӮйӮ¶ӮбӮИӮўӮ©Ғv ӮЖӮўӮӨғcғbғRғ~ӮӘӮ ӮйӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўӮӘҒAҚ]ҢЛҳpӮЕӮНҠlӮкӮИӮўҚ•’ӘӮМҢbӮЭӮр–YӮкӮДӮНӮўӮҜӮИӮўҒB

ҠҸҒiғJғcғIҒjӮЕӮ ӮйҒB

ғJғcғIӮМҗ¶җHӮӘҚLӮЬӮБӮҪӮМӮНҚ]ҢЛҺһ‘гӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBҠCӮ©Ӯзү“ӮўӢһ“sӮЖҲбӮБӮДүҲҠЭ“sҺsӮЕӮ ӮйҚ]ҢЛӮН’ZҺһҠФӮЕ‘NӢӣӮрү^ӮСҚһӮЮӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ҒAӮұӮкӮӘҺhҗgӮвҺхҺiӮИӮЗҠCҺY•ЁҢnӮМҗ¶җH•¶ү»ӮМ—Іҗ·ӮЙӮВӮИӮӘӮБӮҪҒB”mҸФӮМӢеӮЕ

–ЪӮЙҗВ—t

ҺR•s”@ӢAҒiӮЩӮЖӮЖӮ¬Ӯ·Ғj

ҸүҠҸҒiӮНӮВӮӘӮВӮЁҒj

ӮИӮЗӮЖүrӮнӮкӮҪӮжӮӨӮЙҒAҚ]ҢЛ’ҶҠъӮЙӮНҠҸӮНӮ·ӮБӮ©ӮиҸүүДӮМ•—•ЁҺҚӮМ’nҲКӮр“ҫӮДӮўӮҪҒBӮаӮҝӮлӮсҸүҠҸӮНҠФҲбӮБӮДӮаҠҸҗЯӮИӮЗӮМҠЈ•ЁӮЙӮНӮөӮИӮўҒB“–‘RӮМӮжӮӨӮЙҗ¶ӮЕҺhҗgӮвҺхҺiҒA‘ҪҸӯүОӮр’КӮ·ӮЙӮөӮДӮағ^ғ^ғL’ц“xӮМ’І—қӮЕҗHӮ·ӮйӮМӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮӘҗҲҒiӮўӮ«ҒjӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB

ӮұӮМҗ¶җH—pӮМғJғcғIӮМӢҹӢӢ’nӮӘҒAҠO—mӮЙ–КӮөӮҪҲА–[Қ‘ӮМүҲҠЭҲк‘СӮИӮМӮЕӮ ӮйҒBӮPӮOҺһҠФӮЖӮўӮӨ—A‘—ҺһҠФӮрҚl—¶Ӯ·ӮйӮЖ–рҗlӮӘӮўӮҝӮўӮҝҢҹҚёӮрӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮНҺsҸк—¬’КӮЙҠФӮЙҚҮӮнӮИӮўӮМӮЕҒA–Ӣ•{ӮН "—·ӢqӢЖ–ұӮНҚsӮнӮИӮў" ӮЖӮМҸрҢҸӮрӮВӮҜӮҪӮӨӮҰӮЕ—A‘—‘DӮӘҚ]ҢЛӮЙ’јҚsӮЕӮ«ӮйӮжӮӨҺжӮиҢvӮзӮБӮДӮўӮҪҒBӮұӮкӮаӮЬӮҪҚ]ҢЛӮБҺqӮзӮөӮӯҗҲӮИҢvӮзӮўӮЖӮўӮҰӮйҒB

ӮұӮМҚӮ‘¬ӮИҠCҸг—A‘—ӮЕҚ]ҢЛӮЖҢӢӮОӮкӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨғCғ“ғtғүӮМ—ҳ•Цҗ«ӮЙ Ғuҗ¶үФҒv ӮЖӮўӮӨҸӨ•iӮӘҢӢӮСӮВӮӯӮЖҒA“БӮЙҠҰӮўӢGҗЯӮЙӮН”сҸнӮЙӢЈ‘Ҳ—НӮМҚӮӮўҺYӢЖӮӘӢ»ӮиӮ»ӮӨӮИӢCӮӘӮ·ӮйҒB“~ӮНҠҸӢҷӮМғIғtғVҒ[ғYғ“ӮЕӮаӮ ӮиҒAӮұӮМҺһҠъӮМҗ¶үФӮНү^‘—ӢЖҺТӮЙӮЖӮБӮДӮҝӮеӮӨӮЗҲөӮўӮвӮ·ӮўҸӨ•iӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒB

Ӯ»ӮсӮИӮұӮЖӮрӮВӮзӮВӮзӮЖҚlӮҰӮИӮӘӮзҒA“”‘дӮ©ӮзӮЭӮй‘ҫ•Ҫ—mӮр D300 ӮЕҗШӮиҺжӮБӮДӮЭӮҪҒB

ӮұӮұӮ©Ӯз“Ң‘ӨӮӘҒAӮўӮнӮдӮйҠO–[ӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮҫӮлӮӨҒBҒcҺc”OӮИӮӘӮзҒAү«Ӯр—¬ӮкӮДӮўӮйӮНӮёӮМҚ•’ӘӮНӮұӮұӮ©ӮзӮЕӮНғ”ғBғWғ…ғAғӢӮЙ•ЯӮзӮҰӮйӮұӮЖӮНҸo—ҲӮИӮ©ӮБӮҪҒBҚ•’ӘӮЖӮўӮӨӮӯӮзӮўӮҫӮ©ӮзҚ•ӮБӮЫӮўҠCҗ…ӮМ—¬ӮкӮзӮөӮўӮМӮҫӮӘҒAӮЬӮіӮ©ҠC–КӮЙ–оҲуӮМ—сӮӘҢ©ӮҰӮй–уӮЕӮаӮИӮӯҒiҸОҒjҒAҺАҚЫӮЙӮНү«ҚҮӮў100kmӮЩӮЗӮМӮЖӮұӮлӮр—¬ӮкӮДӮўӮйӮҪӮЯ“”‘дӮ©ӮзӮНҺӢҠEӮН“НӮ©ӮИӮўҒB

ӮұӮМҢ©ӮҰӮИӮў’ӘӮМ—¬ӮкӮӘҒA“м–[‘ҚҒҒҲА–[Қ‘ӮМӮ ӮзӮдӮй•—“yӮЙүeӢҝӮөӮДӮўӮйҒBӮҪӮҫӮ ӮЬӮиӮЙӮағXғPҒ[ғӢӮӘ‘еӮ«Ӯ·Ӯ¬ӮйӮМӮЕҒuӮіӮ ҒAӮұӮкӮЕӮ·ҒIҒv ӮЖӮўӮӨӮжӮӨӮИ•ӘӮ©ӮиӮвӮ·ӮўҠGӮЙӮНӮИӮзӮИӮўҒBӮ»ӮМӮ ӮҪӮиӮӘғJғҒғү•РҺиӮМ—·җlӮЙӮЖӮБӮДӮНҸӯҒXӮаӮЗӮ©ӮөӮӯӮаӮ ӮйӮҜӮкӮЗӮаҒAӮұӮұӮН‘f’јӮЙ”’ҠшӮрҸгӮ°ӮДҠП”OӮ·ӮЧӮ«ӮЖӮұӮлӮҫӮлӮӨҒBҗlҠФӮӘҸ¬ӮіӮ·Ӯ¬ӮйӮЖӮўӮӨӮжӮиҒA‘ҠҺиӮӘӮӘ‘еӮ«Ӯ·Ӯ¬ӮйӮМӮҫӮ©ӮзҒc

ҒЎ“м’[ӮМ”и

ӮіӮД“”‘дӮ©ӮзӮМҢiҠПӮрҠ¬”\ӮөӮҪҢгӮНҒA‘«ҢіӮМҺUҚфҳHӮрҸ„ӮБӮДӮЭӮҪҒB

ҒcӮвӮНӮиҒAҚЕҢгӮНғAғҢӮрҢ©ӮДӮЁӮ©ӮЛӮОӮИӮзӮИӮўҒB

ғRғҢӮӘҒAӮ»ӮМғAғҢӮЕӮ ӮйҒiӮИӮсӮҫӮ»ӮМ“ъ–{ҢкӮНӮ—ҒjҒB

Ӯ©ӮВӮДҠC’кӮҫӮБӮҪ–ҰӮМ“Л’[ӮЙӮНҒAҚЎӮЕӮН—Ө’nӮМҗл’[ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҺе’ЈӮ·Ӯй”иӮӘ—§ӮБӮДӮўӮйҒB–ҫҺЎҸүҠъӮЙ”wҢгӮЙӮЭӮҰӮй“”‘дӮӘҢҡӮБӮҪӮМӮҝҒA‘еҗіҺһ‘гӮМҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮЕӮіӮзӮЙӮQӮҚӮЩӮЗӮМ—ІӢNӮӘӮ ӮБӮД—Ө’nӮНӮіӮзӮЙ“м‘ӨӮЙү„ӮСӮҪҒB

Ӯ»ӮӨӮвӮБӮДҗVӮҪӮЙҠl“ҫӮөӮҪ“y’nӮМҗж’[ӮрӮнӮҙӮнӮҙҠm”FӮөӮД”иӮрҢҡӮДӮйӮЖӮўӮӨҚsҲЧӮЙӮНҒAӮ ӮйҺнӮМҺ·”OӮЖӮўӮӨӮ©ҒAҗlӮМӢЖӮЖӮўӮӨӮаӮМӮӘ“аҚЭӮөӮДӮўӮйӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮ ӮЖүҪ”NӮ©ҢгӮЙӮНӮЬӮҪӢҗ‘е’nҗkӮӘӮўӮӯӮВӮаӢNӮұӮБӮДӮіӮзӮЙү«ҚҮӮўӮЙ—Ө’nӮӘү„ӮСҒAӮвӮӘӮДӮұӮұӮаүФ”ЁӮЙӮИӮйӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮӘҒcӮ»ӮкӮН•MҺТӮМҺх–ҪӮжӮиӮаҗжӮМӮұӮЖӮҫӮлӮӨҒB

ҚЎӮНҒAӮұӮӨӮөӮД”иӮМ‘OӮЙҳИӮЭғ}ғ^Ғ[ғҠӮЖӮ·ӮйӮМӮЭӮЕӮ ӮйҒB

Ӯ»ӮсӮИ–уӮЕҒA–{ҚeӮНӮұӮұӮЕӮЁӮөӮЬӮўӮЕӮ ӮйҒBүҪӮ©ӢCӮМҢшӮўӮҪғIғ`ӮЕӮаӮ ӮкӮО—ЗӮўӮМӮҫӮҜӮкӮЗҒAӮP–{ӮМҠПҢх“№ҳHӮр’КӮйӮҫӮҜӮЕӮұӮкӮҫӮҜғoғҠғGҒ[ғVғҮғ“ӮЙ•xӮсӮҫҢ©ҸҠӮӘҳA‘ұӮ·ӮйӮЖӮЬӮЖӮЯӮйӮМӮа‘е•ПӮҫӮөҒAғҖғҠӮИғIғ`ӮИӮЗӮН•s—vӮИӢCӮӘӮ·ӮйҒB

Һc”OӮИӮұӮЖӮЙҚЕ“м’[ӮМ”иӮМҺь•УӮЙӮНҠКғRҒ[ғqҒ[ӮрGETӮ·ӮйӮЧӮ«ҸкҸҠӮӘӮИӮўӮМӮӘҸӯҒXғAғҢӮҫӮӘҒAҢiҠПӮрүуӮөӮДӮЬӮЕҺ©”МӢ@ӮрҗЭ’uӮ·ӮЧӮ«ӮЖӮаҺvӮҰӮИӮўӮМӮЕӮұӮкӮНүд–қҒcӮ©ӮИҒiҸОҒj

ҒЎӢAҳH

Ӯ№ӮБӮ©ӮӯӮИӮМӮЕӢAҳHӮНүқҳHӮЕғXғӢҒ[ӮөӮҪҠCӮЩӮҪӮйӮЙҠсӮБӮДӮЭӮҪҒB—[“ъӮӘӮИӮ©ӮИӮ©”ьӮөӮўҒB

ҒcӮӘҒAӮЁ“yҺYӮЙӮНӮҝӮеӮБӮЖ”ч–ӯӮҫӮБӮҪҒB

”ш”fҒiӮСӮнҒjӮЖӮ©д•ӮЖӮ©—ңӮЖӮ©җјүZҒiғXғCғJҒjӮЖӮ©ӮБӮДҒA’YҺ_Ҳщ—ҝӮЙӮөӮДҺ|ӮўӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒH ҒiҠj”ҡҒj

<Ҡ®>

ҒЎӮ ӮЖӮӘӮ«

ҚЕҸүӮНҢyҒ`Ӯӯ—¬ӮөӮДҸ‘ӮҜӮОӮўӮўӮвҒAӮЖӮўӮӨҠҙҠoӮЕҸ‘Ӯ«ҺnӮЯӮҪғҢғ|Ғ[ғgӮЕӮ·ӮӘҒA’ҶҗgӮӘ–іӮўӮнӮиӮЙ‘¶ҠO‘е•ПӮИвь—]ӢИҗЬӮрҢoӮДӮЬӮЖӮЯӮйғnғҒӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒiҸОҒjҒBҒcӮЖӮўӮӨӮМӮаҒAҢ©ӮЗӮұӮлӮӘ‘ҪӮ·Ӯ¬ӮДүҪӮЙҸЕ“_Ӯр“–ӮДӮДӮўӮўӮМӮ©”сҸнӮЙ”YӮЮӮМӮЕӮ·ҒBҚЕҸүӮН Ғu‘ҒҸtӮМүФӮӘгY—нӮҫӮЛӮҘҒ`Ғv ӮЕҸIӮнӮйӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAғtғ^ӮрӮ ӮҜӮйӮЖғlғ^ӮӘҲк”tӮЖӮўӮӨҒcҒi^^;Ғj

ӮіӮД“ъ–{ӢЯҠCӮр—¬ӮкӮйҚ•’ӘӮМү¶ҢbӮрӮӨӮҜӮД’gӮ©ӮўӢCҢуӮЙҢbӮЬӮкӮҪ’n•ыӮЖӮўӮӨӮМӮНӢгҸBҒAҺlҚ‘ҒAӢIҲЙҒAҲЙ“ӨҒcӮЖ‘ҫ•Ҫ—mҠЭӮр“]ҒXӮЖҳAӮИӮБӮДӮўӮДҒAӮ»ӮМӮЩӮЪ–k’[ӮЙ“–ӮҪӮйӮМӮӘҲА–[Қ‘ҒҒ“м–[‘ҚӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮұӮұӮ©Ӯз–k‘ӨӮЙӮаҚ•’ӘӮМүeӢҝӮНӢyӮсӮЕӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮНҺеӮЙү«ҚҮӮўӮМӢҷҸкӮЖӮўӮӨҗШӮиҢыӮЕӮЭӮйӮЧӮ«ӮЕҒA—ӨҸгӮМҢiҗFӮЕӮ»ӮМүeӢҝӮӘҢ°’ҳӮЙҢ©ӮҰӮйӮМӮНӮвӮНӮи“м–[‘ҚӮ ӮҪӮиӮЬӮЕӮЕӮөӮеӮӨҒB

Қ•’ӘӮНӢгҸBӮМ“мӮЕ“сҺиӮЙ•ӘӮ©ӮкҒAӮ»ӮМҲк•ыӮӘ“ъ–{ҠC—¬ӮЖӮИӮБӮД–kҸгӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮӘ“~ӢGғVғxғҠғAӮ©ӮзҗҒӮ«Қ~ӮлӮөӮДӮӯӮй—вӮҪӮўӢGҗЯ•—ӮЙҗ…ҸцӢCӮрӢҹӢӢӮөӮД“ъ–{ҠC‘ӨӮЙҗбӮрҚ~ӮзӮ№ӮйӮМӮНӮжӮӯ’mӮзӮкӮҪӮЖӮЁӮиӮЕҒAӮЁӮ©Ӯ°ӮЕӮҪӮ©ӮҫӮ©•қӮӘ200Ғ`300ӮӢӮҚӮМҚЧ’·Ӯў“ъ–{—с“ҮӮЙӮЁӮўӮДҒA‘еӮөӮДҲЬ“xӮӘ•ПӮнӮзӮИӮўӮМӮЙҗјҠЭӮЖ“ҢҠЭӮЕҚӢҗб’nӮЖүФ”ЁӮӘ“ҜҺһӮЙ‘¶ҚЭӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ“БҲЩӮИҠВӢ«ӮӘҢ»ҸoӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮсӮИӮЖӮұӮлӮНҗўҠE’Ҷ’TӮөӮДӮа“ъ–{—с“ҮӮӯӮзӮўӮөӮ©ӮИӮўӮЕӮөӮеӮӨҒB

ӮіӮД•MҺТӮМ–{Ӣ’’nҒҒ“Яҗ{ӮЕӮМӮQҢҺӮЖӮўӮҰӮОҒAҢНӮк–ШӮЖҗбӮМ–іҚКҗFӮИҢiҗFӮӘғfғtғHғӢғgӮЕҒAӮ»ӮкӮНӮ»ӮкӮН’n–ЎӮИӮаӮМӮЕӮ·ҒBүФӮЖӮўӮҰӮОӮ©ӮлӮӨӮ¶ӮД•ҹҺх‘җӮӘҚзӮўӮДҒAҸaҒ`ӮўғUғ[ғ“ғ\ғEӮӘӮҝӮеӮұӮсӮЖүФӮрӮВӮҜӮйӮӯӮзӮўӮЕӮөӮеӮӨҒBӮ»ӮкӮҫӮҜӮЙҒA‘NӮвӮ©ӮИүФ”ЁӮМҚLӮӘӮй“м–[‘ҚӮМҢiҗFӮЖӮўӮӨӮМӮНҒA•MҺТӮЙӮЖӮБӮДӮНӮ©ӮИӮиҸХҢӮ“IӮЙҗV‘NӮИӮМӮЕӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB

ӮөӮ©ӮөҺАҚЫӮЙӮ»ӮМүФ•—ҢiӮр’ӯӮЯӮжӮӨӮЖҺvӮБӮД—ҲӮДӮЭӮйӮЖҒA’PҸғӮЙү·’gӮИҠyүҖӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮНӮИӮӯҒAүФҷБҚН”|ӮМҗ·ӮсӮИӮЖӮұӮлӮЖӮўӮӨӮМӮНҠо–{“IӮЙҗ…“cҚkҚмӮЙӮН•sҢьӮ«ӮИӮЖӮұӮлӮӘ‘ҪӮўӮМӮЕӮ·ӮЛҒB’·Ӯў—рҺjӮМ’ҶӮЕҒAҚ»Ӯв•—Ӯр–hӮ¬ӮИӮӘӮз’nҗkӮЕ—ІӢNӮөӮҪү–•ӘӮҫӮзӮҜӮМ“y’nӮЙүҪӮрҚмӮйӮ©ҒcӮЖӮўӮӨҺҺҚsҚцҢлӮӘӮ ӮБӮДҒAҚ]ҢЛ’ҶҠъӮМҚ ӮЙӮжӮӨӮвӮӯҗ…җеӮИӮЗӮМ—A“ьҗA•ЁҒiҒҰҒjӮрҚмӮБӮД‘еҸБ”п’nӮЙҸoүЧӮ·ӮйҒcӮЖӮўӮӨҢ`‘ФӮЙ—ҺӮҝ’…ӮўӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒBӮҪӮҫӮөҒA—К“IӮЙӮЗӮӨӮҫӮБӮҪӮ©ӮЬӮЕӮНӮжӮӯӮнӮ©ӮиӮЬӮ№ӮсҒB

ӮҢҒҰҗ…җеӮН“ъ–{ӮМҢЕ—LҺнӮЕӮНӮИӮӯҒAҺә’¬Һһ‘гӮЙ’ҶҚ‘Ӯ©Ӯз—A“ьӮіӮкӮҪҠO—ҲҺнӮЙӮ ӮҪӮй

ӮЖӮұӮлӮЕ–{ҚeӮЕӮНӮОӮБӮіӮиғJғbғgӮөӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAҗ…“cӮМҚмӮиӮЙӮӯӮ©ӮБӮҪғtғүғҸҒ[ғүғCғ“Һь•У’nҲжӮЕӮНҒAүФӮМҚН”|ҲИҠOӮЙӮаӢӣ”мӮМҗ¶ҺYӮӘӮіӮ©ӮсӮЙҚsӮнӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBғCғҸғVӮИӮЗӮМҸ¬ӢӣӮрҠұӮөӮД”м—ҝӮЖӮөӮҪӮаӮМӮЕҒAӮаӮЖӮаӮЖӮНҠЦҗјӮМҸӨҗlӮвӢҷ–ҜӮӘӢҷҸкӮрӢҒӮЯӮДӮвӮБӮДӮ«ӮДҒAӮ»ӮМҗ¶ҺYӮрҲП‘хӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB

ҠЦҗјӮЕӮНҺә’¬Һһ‘г’ҶҠъӮ©Ӯз–ИүФӮИӮЗӮМ’n—НӮр‘е—КҸБ”пӮ·ӮйҸӨ•iҚм•ЁӮӘ‘ҪӮӯҚмӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒA—ҺӮҝ—tӮр”®ҚyӮіӮ№ӮҪӮҫӮҜӮМӢҢ—ҲӮМ‘Н”мӮЕӮНҠФӮЙҚҮӮнӮИӮӯӮИӮБӮДҒA“®•Ёҗ«’`”’ҺҝҒiҠұӢӣҒjӮр”м—ҝӮЙҺgӮӨӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮҪӮҫӮөҚ]ҢЛҺһ‘гӮМҸүҠъӮЙӮНӮ»ӮМ‘ҪӮӯӮӘҠЦҗјҸӨҗlӮМ—¬’К–ФӮМ’ҶӮЙӮ ӮБӮД“ҢҚ‘ӮЙӮНӮИӮ©ӮИӮ©•ҒӢyӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒB

ӮұӮкӮӘҒAҢіҳ\’nҗkӮрӢ@үпӮЙӮӘӮзӮиӮЖ•ПӮнӮиӮЬӮ·ҒBҲкҸuӮМӮӨӮҝӮЙӮTӮҚӮ ӮЬӮиӮа—ІӢNӮөӮҪ“м–[‘ҚӮЕӮНҒAүЖү®ӮвҺ{җЭӮМ“|үуӮаҢғӮөӮӯҠCҠЭҗьӮМ—lҺqӮаҢғ•ПӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮҪӮЯҒAҠЦҗјҸӨҗlӮНҺ–ӢЖӮр’ъӮЯӮД“P‘ЮӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҺcӮіӮкӮҪӢҷ–ҜӮНҺ©—НӮЕӮ»ӮМҺ–ӢЖӮрҚДҠJӮөҒA—ІӢNӮөӮҪ“y’nӮрҠұӮөҸкӮЖӮөӮДҠҲ—pӮ·ӮйӮұӮЖӮрҺvӮўӮВӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAӮвӮӘӮДҠЦ“ҢӮМҸӨҗlӮӘӮ»ӮкӮрҲөӮБӮДҠЦ“Ң’n•ыӮЙ—¬’КӮіӮ№ӮДӮўӮӯҒcӮЖӮўӮӨҚ\‘ў•Пү»ӮӘӢNӮұӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒBҗVӢ»ӮМӢӣ”мҗ¶ҺY’nӮЖӮөӮДӮНҲА–[ӮжӮи–k‘ӨӮМӢгҸ\Ӣг—ўӢЯҚxӮМ–uӢ»ӮӘ‘еӮ«ӮӯҒAҲА–[ӮН‘Ҡ‘О“IӮЙғVғFғAӮрүәӮ°ӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ӮӘҒA–[‘Қ”ј“Ү‘S‘МӮЖӮөӮДӮНҠЦҗјҸӨҗlӮМүәҗҝӮҜҸу‘ФӮ©ӮзӮМ’EӢpӮрүКӮҪӮөӮДӮЁӮиҒAӮұӮкӮН‘еӮ«ӮИ•Пү»ӮЖӮўӮҰӮЬӮ·ҒB

Қ]ҢЛҺһ‘гӮМ‘SҚ‘“IӮИҸӨ•iҢoҚПӮМ“®Ӯ«Ӯр’ЗӮБӮДӮўӮӯӮЖҒAӮұӮМӢӣ”мӮМ’І’BӮЖӮ»ӮкӮЙӮжӮБӮДҗ¶ҺYӮіӮкӮҪҸӨ•iӮМ”М”„ӮЖӮўӮӨӮМӮӘҒAӮҪӮЖӮҰӮО–k‘O‘DӮЙӮЭӮзӮкӮй‘еӮ«ӮИҸ„үсҚqҳHӮМ”ӯ“WӮМ“®Ӣ@ӮМӮРӮЖӮВӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮиӮЬӮ·ҒBүЪҲОӮЕӮНғjғVғ“ӮӘҒA–[‘ҚӮЕӮНғCғҸғVӮӘӮ»ӮМҢҙ—ҝӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBҺщ—vӮМ‘еӮ«ӮіӮ©ӮзӮўӮҰӮОүФҷБҚН”|ӮжӮиӮаӮұӮҝӮзӮМ•ыӮӘ–ЧӮ©ӮйҸӨ”„ӮҫӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсҒB

ӮіӮД’nҗkӮ©ӮзӮVӮO”N—]ӮиӮӘүЯӮ¬ӮДҒA—ІӢNӮөӮҪ–м“ҮҒiҢ»ҚЭӮМ–м“ҮҚиҒjӮЙӮНҢө“Үҗ_ҺРӮӘҢҡ—§ӮіӮкӮЬӮ·ҒBҲЯҗHҸZӮЙҚўӮБӮДӮўӮйҸуӢөӮЕҗ_ҺР•§ҠtӮӘҢҡӮВӮЖӮНҺvӮҰӮЬӮ№ӮсӮМӮЕҒAӮұӮкӮН’nҲжҢoҚПӮӘӮ»ӮкӮИӮиӮЙ•ңӢ»ӮөӮД–LӮ©ӮЙӮИӮБӮҪҸШҚ¶ӮЖӮЭӮДӮжӮўӮЕӮөӮеӮӨҒBҸј•Ҫ’иҗMӮМҸ„ҺӢӮНӮ»ӮМӮіӮзӮЙ13”NҢгӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМҚ ӮЬӮЕӮЙӮНҗ…җеӮМүФ”ЁӮӘҗ¬—§ӮөӮДӮЁӮиҒAҢ»ҚЭӮЙ‘ұӮӯӮұӮМ’n•ыӮМҠо–{“IӮИҺYӢЖӮӘҸo‘өӮБӮҪӮМӮӘӮұӮМҚ ӮМӮжӮӨӮЙҺvӮҰӮЬӮ·ҒB

Ӯ»ӮӨӮўӮӨҢВ•КҸуӢөӮр•АӮЧӮДӮўӮӯӮЖҒAӮұӮМ’nҲжӮМ—рҺjӮрҢ©ӮйӮӨӮҰӮЕӮНҒAү·’gӮИӢCҢуӮЖӮўӮӨҠо–{ҸрҢҸӮаӮаӮҝӮлӮсӮ ӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҢіҳ\’nҗkӮЙӮжӮйӢҗ‘еӮИҚРҠQӮЖӮ»ӮкӮрҸжӮиүzӮҰӮД”ӯ“WӮөӮҪ’nҸкҺYӢЖҒcӮЖӮўӮӨҺpӮӘ•ӮӮ©ӮСҸгӮӘӮБӮДӮ«ӮЬӮ·ҒB’nҗkӮрӢ@үпӮЙҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӢӣ”мӮр”ғӮБӮДӮӯӮкӮҪҠЦҗјҗlӮН•цүуӮөӮҪ“м–[‘ҚӮрҢ©ҺМӮДӮДӢҺӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҢ»’nӮМҗlҒXӮНӮ»ӮкӮЬӮЕӮЙ”|ӮБӮҪғmғEғnғEӮр—pӮўӮДҗ¶ҺYӮрҚДҠJӮөҒAҗVӮҪӮИҺsҸкҒҒҠЦ“ҢӮЙӮ»ӮМ”МҳHӮрҠJ‘сӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒBҠҸӢҷӮМ—Іҗ·ӮЖүФҷБҚН”|ӮМ”ӯ“WӮаӮЩӮЪ“ҜӮ¶Қ ӮМӮұӮЖӮЕҒAӮИӮЙӮвӮз–Т—уӮИ‘nҲУҚH•vӮӘүQҠӘӮўӮДӮўӮҪӮМӮӘӮұӮМҺһ‘гӮМӮжӮӨӮИӢCӮӘӮөӮЬӮ·ҒB

ӮұӮӨӮўӮБӮҪ’nҲжӮМӢӯӮЭӮрҗ¶Ӯ©ӮөӮД“БҗFӮМӮ ӮйҺYӢЖӮрӢ»ӮөӮҪӮ©ӮзӮұӮ»ҒAҲА–[Қ‘ҒҒ“м–[‘ҚҲк‘СӮН–Ъ•@—§ӮҝӮМғnғbғLғҠӮөӮҪҺYӢЖ”ьҗlӮЖӮөӮДҢ»‘гӮЬӮЕ‘¶‘ұӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒcҒB ’кӮМҗуӮўҺжҚЮӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ·ӮӘҒAӮҙӮБӮЖӮұӮМ”ј“Ү“м’[ӮМҺь•УҺ–ҸоӮр’ӯӮЯӮДӮЭӮДҒA•MҺТӮНӮ»ӮсӮИҠҙ‘zӮрҺқӮҝӮЬӮөӮҪҒB

ҒЎ’ЗӢL

ӮұӮМҺжҚЮӮрҸIӮҰӮДӮPӮQ“ъҢгҒcӮ ӮМ“Ң“ъ–{‘еҗkҚРӮӘӢNӮұӮиӮЬӮөӮҪҒB

җkҢ№Ӯ©Ӯзү“Ӯ©ӮБӮҪӮұӮМ•tӢЯӮЕӮН“y’nӮМ—ІӢN/’ҫҚ~ӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪӮӘҒAҗз—tҢ§үҲҠЭӮЙӮНӮQӮҚ‘OҢгӮМ’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№ҒA“аҠCӮЕӮ ӮйӮНӮёӮМҠЩҺRӮЕӮа1.7mҒAӮіӮзӮЙӮН“ҢӢһӮМҗ°ҠC•u“ӘӮЕӮа1.3mӮМҚӮӮіӮрҠП‘ӘӮөӮЬӮөӮҪҒB“м–[‘ҚӮЕӮНҚKӮўӮұӮМ’ц“xӮМ’Г”gӮЕҺsҠX’nӮӘҲщӮЭҚһӮЬӮкӮйӮұӮЖӮН–іӮӯҒA”нҠQӮН“БӮЙ•сҚҗӮіӮкӮДӮўӮИӮўӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB

–{ҚeӮЕӮаӮҝӮеӮұӮБӮЖҗGӮкӮҪҠCҸ—ӮМӮЁҚХӮиҒFҗіҺ®–јҸМҒҒ“м–[‘Қ”’•lҠCҸ—ӮЬӮВӮи ӮНҒAҚЎ”NӮа—\’и’КӮиҚsӮнӮкӮйӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB “Ң–kӮЕӮН”нҠQӮЙ‘ҳӮнӮкӮҪ•ыӮӘ‘Ҫҗ”ӢҸӮзӮкӮЬӮ·ӮӘҒA“ъ–{‘SҚ‘ӮӘӮЁ’К–йӮМӮжӮӨӮИҸу‘ФӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮДҢoҚПӮӘүсӮзӮИӮўӮЖ•ңӢ»ӮаӮНӮ©ӮЗӮиӮЬӮ№ӮсҒBҢіӢCӮИ’nҲжӮНҒA•Ғ’iӮЗӮЁӮиӮМҠҲ“®Ӯр‘ұӮҜӮйӮұӮЖӮЕ•ңӢ»ӮЙӢҰ—НӮөӮДӮўӮҜӮО—ЗӮўӮМӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB

<ӮЁӮөӮЬӮў>

гҖҗж—…гҒ®гҒҠдҫӣгҖ‘

гғ»ж°—иұЎеәҒйҖұй–“еӨ©ж°—

гғ»й«ҳзҹҘеӨ§еӯҰ ж°—иұЎжғ…е ұиІў

гғ»ж°—иұЎеәҒгғЎгғғгӮ·гғҘдәҲе ұ

гғ»йӮЈй ҲиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»й»’зЈҜиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еЎ©еҺҹжё©жіүе…¬ејҸHP

гғ»иҘҝйӮЈй ҲйҮҺиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еӨ§з”°еҺҹеёӮиҰіе…үеҚ”дјҡ