2013.03.23 “SӮЖ“ъ–{“ҒӮр–KӮЛӮйҒFҸoү_•ТҒiҢг•ТӮ»ӮМӮTҒj

ҒЎ җПӮЭ•ҰӮ©Ӯө

ӮіӮДӮ»ӮкӮЕӮНҢЯ‘O’ҶӮМ‘ұӮ«ӮЕӮ ӮйҒBҗHҺ–ӮрӮөӮДӮўӮйҠФӮЙҒA“Dҗ…ӮМҗ…•ӘӮӘғCғCғJғ“ғWӮЙҳmҠDӮЙӢzӮнӮкӮД”ҪҠЈӮ«ӮБӮЫӮӯӮИӮБӮДӮўӮйҒB‘_ӮБӮҪҸу‘ФӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮН•s–ҫӮҫӮӘҒAӮұӮМҸу‘ФӮЕӮўӮжӮўӮжҗПӮЭ•ҰӮ©ӮөӮЙ“ьӮБӮДӮўӮӯҒB

Ң©ӮДӮўӮйӮЖҒAҗSҺқӮҝүО—НӮӘӢӯӮӯӮИӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮИӢCӮӘӮ·ӮйҒBӮұӮұӮЙӮіӮ«ӮЩӮЗӮМғeғR–_Ӯр“ьӮкӮДүБ”MӮөӮДӮўӮӯҒBҢЯ‘O’ҶӮЙ”дӮЧӮйӮЖҒAүЯ”MӮөӮДӮўӮйҺһҠФӮа’·ӮӯӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮўӮжӮўӮж–{ҠiүТ“ӯӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮзӮөӮўҒB

ӮвӮӘӮДүОҳFӮ©ӮзҺжӮиҸoӮіӮкӮҪӢКҚ|ӮНҒAғoғ`ғoғ`ӮЖүОүФӮрҺUӮзӮөӮД•\–КӮӘ•Ұ“«ӮөӮҪӮжӮӨӮИҸу‘ФӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBӮЁӮЁҒcӮұӮкӮӘҒA"•ҰӮӯ" ӮЖӮўӮӨҸу‘ФӮ©ҒIҒH

ӮұӮМҸу‘ФӮЕӮН’PӮЙҗПӮЭ–ШӮрҗПӮсӮҫӮҫӮҜӮМҸу‘ФӮИӮМӮЕҒAӮU‘г–ЪӮӘғAғVғXғgӮЙ“ьӮБӮДҗTҸdӮЙ’b’…ӮіӮ№ӮйҒBӮдӮБӮӯӮиҒAҗГӮ©ӮЙҒAғRғ“ҒcҒAғRғ“ҒcҒAӮЖӮўӮӨҠҙӮ¶ӮЕ’@ӮўӮДӮўӮӯҒBҠФҲбӮБӮДӮаҒAӮўӮ«ӮИӮи”nҺӯ—НӮЕғKғbғ`Ғ[ғ“ҒI ҒcӮИӮсӮДӮвӮзӮИӮўҒi^^;Ғj

бнҚ»ӮМ“ӯӮ«ӮӘ‘fҗ°ӮзӮөӮўӮМӮ©ҒA•ҰӮ©Ӯө•ыӮӘҚIӮўӮМӮ©ҒA’@Ӯ«•ыӮӘ–јҗlҢ|ӮИӮМӮ©ҒiӮҪӮФӮс‘S•”ӮИӮМӮҫӮлӮӨҒj •MҺТӮЙӮНӮжӮӯӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҗПӮЭ–ШӮЭӮҪӮўӮИӢКҚ|ӮМҢҮ•РҒiӮ©ӮҜӮзҒjӮНӮ ӮБӮЖӮўӮӨҠФӮЙ’b’…ӮөӮДҒA“]ӮӘӮөӮДӮа•ҪӢCӮИҸу‘ФӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮұӮ©ӮзҗжӮНҒA—НӢZӮЕ’@ӮӯӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЙӮИӮБӮДӮӯӮйӮзӮөӮўҒBҳmҠDӮрӮЬӮФӮөӮДҒA“Dҗ…ӮрӮ©ӮҜӮДҒAӮУӮҪӮҪӮС•ҰӮ©ӮөӮЙ“ьӮйҒB

ү»Ҡw“IӮЙӮНҒAҳmҠDӮЙӮа“Dҗ…ӮЙӮаҒAҢ]Һ_ӮӘҠЬӮЬӮкӮДӮўӮйҒBӮұӮкӮӘ”MӮЕ—nӮҜӮйӮЖ”–ӮўғKғүғXҸуӮМғRҒ[ғeғBғ“ғOӮЙӮИӮиҒA“SӮМ•\–КӮӘҺ_ү»ӮөӮД–ЪҢёӮиӮөӮДӮўӮӯӮМӮр–hӮ®ҢшүКӮӘӮ ӮйӮЖӮўӮӨҒB’@ӮҜӮО”тӮСҺUӮБӮДӮөӮЬӮӨ’ц“xӮМғRҒ[ғeғBғ“ғOӮЕҒA’bҳBҚмӢЖӮЙӮНүeӢҝӮр—^ӮҰӮИӮў’ц“xӮМҒAӮҝӮеӮӨӮЗӢпҚҮӮМӮўӮў“ӯӮ«ӮрӮ·ӮйӮзӮөӮўҒBӮЗӮұӮЙӮЕӮаӮ ӮйҚЮ—ҝӮЕӮұӮӨӮўӮӨҢшүКӮрҢ©ҸoӮ·ӮЖӮНӢБӮӯӮЧӮ«ӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBҗМӮМҗlӮНӮжӮӯҚlӮҰ•tӮўӮҪӮИӮҹҒB

ӮіӮД“ҒҸ ӮіӮсӮНҒAидҒiӮУӮўӮІҒjӮМҺжӮБҺиӮр‘еӮ«Ӯӯ‘OҢгӮіӮ№ӮДҒAғSҒ[Ғ[Ғ[ғbҒAғSҒ[Ғ[Ғ[ғbҒcӮЖүО—НӮрӢӯ—НӮЙҲЫҺқӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫҒBӮ»ӮМҠФҒAӢКҚ|ӮМҗФ”MӮ·ӮйҗFӮрӮ¶ӮБӮЖҢ©ӮВӮЯӮДӮўӮйҒB

ӢКҚ|ӮН•ъӮБӮДӮЁӮҜӮО•\–КӮОӮ©ӮиӮӘӮЗӮсӮЗӮс—ZӮҜ—ҺӮҝӮДӮўӮБӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮӨӮИӮзӮИӮўӮжӮӨӮЙ•\–КӮрҳmҠDӮЖ“DӮЕғRҒ[ғeғBғ“ғOӮөӮДӮўӮй–уӮҫӮӘҒAӮ»ӮкӮрүБ”MӮ·ӮйүОүБҢёӮаӮЬӮҪ”ч–ӯӮИғRғ“ғgғҚҒ[ғӢӮӘ•K—vӮЖӮіӮкӮйӮзӮөӮўҒB•·ӮҜӮОҸd—vӮИӮМӮН•\–КӮЖ’ҶҗS•”ӮМү·“xҚ·ӮӘҸ¬ӮіӮӯӮИӮйӮжӮӨӮЙҗ§ҢдӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҒAғoғJӮЭӮҪӮўӮЙғKғ“ғKғ“”MӮрүБӮҰӮкӮО—ЗӮўӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮНӮИӮўӮзӮөӮўҒB

ӮвӮӘӮДҒAӮЬӮҪ "•ҰӮўӮҪ" ӢКҚ|ӮӘҺжӮиҸoӮіӮкӮҪҒB•Ұ“«Ӯ·Ӯй“SӮИӮсӮД–Е‘ҪӮЙҢ©ӮйӢ@үпӮНӮИӮўӮҜӮкӮЗҒAӮвӮНӮи”——НӮӘҲбӮӨҒB’YүОӮЕӮұӮсӮИү·“xӮЙӮЬӮЕүБ”MӮЕӮ«ӮйӮЖӮўӮӨӮМӮаҗҰӮўҒBҸј’YӮМүҠӮЖӮўӮӨӮМӮНҒA—ҝ—қӮЙҺgӮӨӮжӮӨӮИ”х’·’YӮЖӮНӮЬӮБӮҪӮӯҲбӮӨҒAҚ„ӢBӮИүҠӮИӮМӮҫҒB

ӮұӮМҸу‘ФӮЕ‘f‘ҒӮӯҳmҠDӮМҸгӮр“]ӮӘӮөҒAҸӯӮөҚTӮҰ–ЪӮИ—НүБҢёӮЕ’@ӮўӮДҒAӮжӮи’b’…ӮрҠmӮ©ӮИӮаӮМӮЙӮөӮДӮўӮӯҒB

ӮЁӮЁҒcғTғүғ~ӮМғXғүғCғXӮрҸdӮЛӮҪӮжӮӨӮИҸу‘ФӮҫӮБӮҪӮаӮМӮӘҒAӮ·ӮБӮ©ӮиҲк‘Мү»ӮөӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйҒBӮұӮкӮН‘еӮөӮҪӮаӮМӮҫӮИӮҹҒB

ҒЎ җЬӮи•ФӮө’bҳB

ӮвӮӘӮДғeғRҗжӮЙҗШҗnӮЕҗШҚһӮЭӮр“ьӮкӮДҒc

җЬӮи•ФӮөҠJҺnҒB

ғRғ“ғRғ“’@ӮўӮДҗЬӮи•ФӮөӮДӮўӮӯҒBҗзҗШӮкӮ»ӮӨӮЕҗзҗШӮкӮИӮўӮМӮӘ–К”’ӮўҒB

җЬӮи•ФӮөӮҪ•”•ӘӮНӮТӮБӮҪӮиӮЖҸdӮИӮБӮДғYғҢӮҪӮиӮөӮДӮўӮИӮўҒB

ӮұӮМҸу‘ФӮЕҒAӮЬӮҪҳmҠDӮрӮВӮҜӮДҒA“Dҗ…ӮрӮ©ӮҜӮйҒB

Ӯ»ӮөӮДӮЬӮҪүБ”MҒB

•ҰӮўӮҪӮЖӮұӮлӮЕҳmҠDӮрӮВӮҜӮДҒAӮұӮұӮ©ӮзҹУҗgӮМ’bҳBҚмӢЖӮӘҺnӮЬӮйҒB‘еӢа’ЖӮрҗUӮиҸгӮ°ӮДҒc

җЁӮўӮжӮӯҗUӮиүәӮлӮ·ӮЖҒAғKғ`Ғ[ғ“Ғc!! ӮЖүОүФӮӘҺUӮйҒBҚЎүсӮНISOҠҙ“xӮрӮRӮQӮOӮOӮЬӮЕҸгӮ°ӮДҺBӮБӮДӮўӮйӮМӮЕүОүФӮӘ”цӮрҲшӮўӮДӮўӮИӮўӮҜӮкӮЗӮаҒi^^;ҒjҒAғXғҚҒ[ғVғғғbғ^Ғ[ӢC–ЎӮЙӮөӮДҺBӮкӮОӮ«ӮкӮўӮИ”цӮӘҢ©ӮҰӮй”ӨӮЕӮ ӮйҒB

Ӯ»ӮӨӮөӮДӮўӮйҠФӮЙӮаҒAҢьӮұӮӨ’ЖҒA‘Ҡ’ЖӮӘҸ¬ӢC–ЎӮжӮӯҒAғJғLҒ[ғ“ҒAғJғLҒ[ғ“ҒcӮЖӢҝӮўӮДӮўӮӯҒB

Ң©ӮДӮўӮйӮЖҒA–мӢ…ӮМ‘ЕҢӮғtғHҒ[ғҖӮМӮжӮӨӮЙ‘ЕӮВӮҪӮСӮЙӮ«ӮБӮҝӮиӮЖҢ^ӮӘғLғ}ӮБӮДӮўӮйҒBҸd—vӮИӮМӮНӢаҸ°–КӮЙ‘ОӮөӮДгY—нӮЙҗӮ’ј•ыҢьӮЙҚ~ӮиӮЁӮлӮөҒAӢП“ҷӮИ‘ЕҢӮӮрүБӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮ ӮйӮжӮӨӮҫҒB

ҒcҢ©ӮДӮўӮйӮЖҒAӢКҚ|ӮӘ•ҰӮўӮДӮўӮйҚЕҸүӮМӮӨӮҝӮӘҲк”Ф”hҺиӮЙүОүФӮӘҺUӮБӮДӮўӮДҒA—вӮҰӮДӮӯӮйӮЖҺUӮи•ыӮӘӮЁӮЖӮИӮөӮӯӮИӮБӮДӮӯӮйӮМӮӘӮнӮ©ӮйҒBҺКҗ^ӮрҺBӮйӮӨӮҰӮЕӮНӮЖӮЙӮ©ӮӯҚЕҸүӮМҲк”ӯ–ЪӮрӮӨӮЬӮӯ‘ЁӮҰӮйӮМӮӘғRғcӮЖӮўӮҰӮОғRғcӮЙӮИӮйӮМӮҫӮлӮӨҒBүОүФӮӘҺUӮйӮМӮНӮЩӮсӮМҲкҸuӮҫӮ©ӮзҒAғVғғғbғ^Ғ[ғ`ғғғ“ғXӮН“ҰӮіӮИӮўӮжӮӨӮЙӮөӮҪӮўҒi^^;Ғj

ҚД“x•ҰӮ©ӮөӮДҒAҳmҠDӮрӮВӮҜӮҪғeғRҗжҒBгY—нӮЙҗЬӮиӢИӮ°ӮзӮкӮД’b’…ӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮкӮрӮЬӮҪ‘ЕӮҝҗLӮОӮөӮДҗ®Ң`ӮөҒAӮіӮзӮЙҗЬӮиӢИӮ°ӮДӮўӮӯӮМӮЕӮ ӮйҒB

ҒcӮӘҒAҗ^–К–ЪӮЙҗЬӮи•ФӮө’bҳBӮр‘ұӮҜӮйӮЖҒAӮPӮOүсҲИҸгӮа“ҜӮ¶ҚмӢЖӮрҢJӮи•ФӮ·ӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕҒAӮЖӮДӮаӮЕӮНӮИӮўӮӘҺһҠФ“аӮЙӮНҸIӮнӮзӮИӮўҒBӮ»ӮсӮИҺҹ‘жӮЕҒA“K“xӮИӮЖӮұӮлӮЕҠПӢqӮМҺQүБғ^ғCғҖӮЙҲЪӮйҒBӮұӮкӮНҗі’јӮИӮЖӮұӮлҒAӮЖӮДӮаҠyӮөӮўҒiҸОҒj

ӮөӮ©Ӯө•MҺТӮаӮўӮӯӮзӮ©‘ЕӮҪӮ№ӮД’ёӮўӮҪӮМӮҫӮҜӮкӮЗҒA•ҰӮ©ӮөӮДҸ_ӮзӮ©ӮӯӮИӮБӮДӮўӮйӮЖӮНӮўӮҰҒAӮҝӮеӮБӮЖӮвӮ»ӮұӮзӮМ—НүБҢёӮЕӮН‘S‘R "’bӮҰӮй" ғҢғxғӢӮЙӮН’BӮөӮИӮўҒi^^;Ғj ӮЖӮЙӮ©ӮӯҢ©ӮйӮМӮЖҺАҚЫӮЙӮ·ӮйӮМӮЕӮНҒAӮЬӮБӮҪӮӯҲбӮӨӮМӮЕӮ ӮйҒB“ҒҸ ӮіӮсӮНӮўӮ©ӮЙӮа Ғu•Ғ’КӮЕӮ·ғҲҒAӮНӮНӮНҒфҒv ӮЖӮўӮӨҠҙӮ¶ӮЕҚмӢЖӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮҫӮҜӮкӮЗҒAӮвӮНӮи”NӢGӮМ“ьӮи•ыӮН”ј’[ӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮ—

ӮЖӮұӮлӮЕ‘fҗlӮӘӢКҚ|Ӯр’@ӮўӮДҒA‘ЕӮҝҸҠӮӘӮнӮйӮӯӮДүҪӮ©Ҳ«үeӢҝӮӘҸoӮҪӮиӮөӮИӮўӮ©ҒcӮЖҺvӮнӮкӮй•ыӮаӮўӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮНӢH—JӮЕӮ ӮйҒBӮИӮәӮИӮзӮұӮұӮЕҚsӮнӮкӮДӮўӮй’bҳBӮНӮўӮнӮдӮйүә’bӮҰӮЕҒAӮұӮкӮрӮ»ӮМӮЬӮЬҗLӮОӮөӮД“ҒӮЙӮ·Ӯй–уӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮзӮҫҒB

ҺКҗ^ӮӘғsғ“ғ{ғPӮЕҗ\Ӯө–уӮИӮўӮҜӮкӮЗӮаҒi^^;ҒjҒAҗЬӮи•ФӮө’bҳBӮЙӮНүә’bӮҰӮЖҸг’bӮҰӮМӮQ’iҠKӮӘӮ ӮйҒBүә’bӮҰӮНӮЬӮёҚ|Ӯр—ыӮиҚ¬ӮәӮДӢП“ҷӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ–Ъ“IӮЕҒAӮұӮӨӮөӮД’bӮҰӮҪӢКҚ|ӮН”–Ӯў’ZҚыҸуӮЙҗLӮОӮөӮДҗШ’fӮіӮкҒAӮұӮкӮрӮіӮзӮЙҗПӮЭ–ШӮМӮжӮӨӮЙҗПӮсӮЕҸг’bӮҰӮрӮ·ӮйҒBҠПӢqӮӘҺиӮрҸoӮөӮДӮўӮй•”•ӘӮНҢгӮ©ӮзғtғHғҚҒ[ӮӘҢшӮӯҸг—¬‘ӨӮМҚH’цӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB

ӮҝӮИӮЭӮЙ’PӮЙ ҒuҗШӮй“№ӢпҒv ӮЖӮөӮД“ҒӮр‘ЁӮҰӮҪҸкҚҮӮНҒAӮұӮсӮИҺиӮМҚһӮсӮҫ’bӮҰ•ыӮрӮ·Ӯй•K‘Rҗ«ӮН”–ӮўӮзӮөӮўҒBҸг’bӮҰӮМҗПӮЭ–ШҚЧҚHӮМ–Ъ“IӮН’nӢаӮМ•¶—lӮргY—нӮЙҸoӮ·ӮұӮЖӮЙӮ ӮБӮДҒA—¬”hӮЙӮжӮБӮДӮўӮлӮўӮлӮИҺи–@ӮЙ•ӘӮ©ӮкӮйҒBӮҪӮҫӮўӮёӮкӮаҚӮӢү“ҒҢ•ӮЖӮөӮДӮМ‘ЕӮҝ•ыӮЕӮ ӮиҒAҲАүҝӮИ—КҺY“ҒӮЕӮН—\ҺZӮЖ”[ҠъӮЙӮжӮБӮДӮіӮЬӮҙӮЬӮИҠИ—Әү»ӮӘ—LӮи“ҫӮҪҒBҢ»‘гӮН”ьҸp“ҒҢ•ӮМҺһ‘гӮҫӮ©ӮзҒAҚӮӢүӮИҚмӮи•ыӮӘ‘O–КӮЙҸoӮДӮ«ӮДӮўӮДҒAүдҒXӮаӮ»ӮкӮр–ЪӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўӮЖӮўӮӨӮҫӮҜӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB

Ӯ»ӮӨӮұӮӨӮөӮДӮўӮйҠФӮЙҺһҠФӮНүЯӮ¬ҒA–{“ъӮМғtғBғjғbғVғ…ӮМҸҖ”хӮЖӮөӮД“ҒҸ ӮіӮсӮМҚЕҢгӮМ•ҰӮ©ӮөӮЖҗ®Ң`ҚмӢЖӮӘҺnӮЬӮБӮҪҒB’Ҷ“r”ј’[ӮИҸу‘ФӮЕӮНҸIӮнӮкӮИӮўӮМӮЕҒAҠpғRғ“ғjғғғN•—–ЎӮМҸу‘ФӮЙӮЬӮЕҗ®Ң`ӮөӮДғtғBғjғbғVғ…Ӯ·ӮйӮМӮҫҒB

ӮұӮұӮ©ӮзӮНӢ@ҠB‘ЕӮҝӮЕғҠғYғ~ғJғӢӮЙғJғ“ҒAғJғ“ҒAғJғ“ҒcӮЖғүғXғgғXғpҒ[ғgӮӘҺnӮЬӮйҒB

Ӯ ӮБӮЖӮўӮӨҠФӮЙӮұӮсӮИӮ«ӮкӮўӮИҢ`ӮЙҗ¬Ң`ҒBҺ_ү»”н–ҢӮагY—нӮЙ”тӮсӮЕҒAӮЬӮйӮЕғIғҢғ“ғWүКҸ`“ьӮиӮМғAғCғXғoҒ[ӮМӮжӮӨӮИҢ`ҸуӮӘҸo—ҲҸгӮӘӮБӮҪҒBҒcӮЖӮиӮ ӮҰӮёҒAӮұӮұӮЬӮЕӮЕ–{“ъӮМҺАүүӮНӮЁҸIӮўӮЕӮ ӮйҒB

ӮўӮвҒ[ҒAӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮа‘fҗ°ӮзӮөӮӯ–К”’ӮўӮаӮМӮр”qҢ©Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪӮИӮҹҒcҒI ҒRҒiҒLҒ[ҒMҒjғm

ҒЎ Ңг•РӮГӮҜ

ӮіӮДҚЕҢгӮНҢгҺn––ҒBүОҳFҒiӮЩӮЗҒjӮНҗ_—lӮМӮўӮйҸкҸҠӮЕӮаӮ ӮйӮМӮЕҒA’YӮНӮҙӮБӮӯӮиӮЖүсҺыӮөӮД‘|ҸңӮрӮ·ӮйҒBӮвӮиӮБ•ъӮөӮЙӮНӮөӮИӮўӮЖӮұӮлӮЙҒAҗ_Һ–ӮЖӮөӮДӮМ‘Ө–КӮӘҢ©ӮҰӮДӮўӮйӮжӮӨӮИӢCӮӘӮ·ӮйҒB

ҒcӮЖҒAҒu–К”’ӮўӮаӮМӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ӮжҒAӮӨӮРӮРҒv ӮЖ’YӮМ’кӮ©ӮзүҪӮ©ӮӘҺжӮиҸoӮіӮкӮҪҒB

ӮЬӮҫҗ^ӮБҗФӮЙҸДӮҜӮДӮўӮй“SҹжӮЕӮ ӮйҒBҚЧҗSӮМ’ҚҲУӮр•ҘӮБӮДӮўӮДӮаҒA“SӮН•ҰӮ©ӮөӮДӮўӮйҠФӮЙӮЗӮсӮЗӮс–ЪҢёӮиӮөӮДӮўӮБӮДӮөӮЬӮӨҒBӮұӮӨӮөӮД—ZӮҜ—ҺӮҝӮҪ“SӮНҒAҳmҠDӮв“Dҗ…ӮМҢ]Һ_җ¬•ӘӮЖҚ¬ӮҙӮиҚҮӮБӮДҳFӮМ’кӮЙ—ӯӮБӮДӮўӮӯҒB•ҪӮҪӮӯҢҫӮҰӮОғKғүғXӮЖ“SӮМҚ¬ӮҙӮиӮаӮМӮЕҒA“SӮЖӮөӮДӮМҸғ“xӮН’бӮўӮМӮЕ’b–иӮЕӮНӮаӮНӮвҺgӮў•ЁӮЙӮНӮИӮзӮИӮўҒB

Ҹ[•ӘӮЙ—вӮҰӮйӮЖӮұӮсӮИҠOҠПӮЙӮИӮйҒBӮұӮкӮН‘ӯӮЙ ҒuғJғiғNғ\Ғv ӮИӮЗӮЖҢДӮОӮкӮйғVғҚғӮғmӮЕҒA’b–иҲвҗХӮМҗХ’nӮЙӮНӮұӮкӮӘ‘е—КӮЙ“]ӮӘӮБӮДӮўӮйҒBӮВӮЬӮиӮұӮкӮӘҸoӮкӮО ҒuӮ©ӮВӮДӮұӮұӮЕ’b–иӮӘҚsӮнӮкӮҪҒv ӮЖӮўӮӨҚlҢГҠw“IӮИ”»’fӮӘҗ¬Ӯи—§ӮВӮнӮҜӮҫҒB

ҒҰ–ҫҺЎҺһ‘гҒA—mҺ®ӮМҠpҳFӮӘ“ұ“ьӮіӮкӮҪҚ ӮЙӮұӮМғJғiғNғ\ӮрҸEӮўҸWӮЯӮДҗ»“SӮМҚЮ—ҝӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҺҺӮЭӮзӮкӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒBҢӢүКӮНҒA‘L“SӮрӮВӮӯӮйҚЮ—ҝӮЙӮНӮИӮБӮҪӮзӮөӮўӮӘҒAӮ ӮЬӮи’·‘ұӮ«ӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮзӮөӮўҒi^^;Ғj

Ңг•Р•tӮҜӮрӮөӮДӮўӮйҗ”•ӘҠФӮМҠФӮЙҒAғeғRҗжӮН—вӮҰӮДӢа‘®җFӮЙӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒBӮЬӮҫҗGӮкӮйӮжӮӨӮИү·“xӮЕӮНӮИӮўӮҜӮкӮЗӮаҒA“ЭӮўӢвҗFӮЙӢPӮӯ "“ъ–{“ҒӮМҢҙҢ^" ӮЖӮөӮДӮМғeғCғXғgӮӘӮЩӮМҢ©ӮҰӮДӮўӮйҒB

ӮұӮкӮӘӮіӮзӮЙ’bӮҰӮзӮкӮДҒAӮвӮӘӮД“ъ–{“ҒӮЙӮИӮБӮДӮўӮӯ–уӮҫӮИӮҹҒc

ӮіӮДҺһҢvӮрӮЭӮйӮЖӮаӮӨҢЯҢгҺOҺһҒBӮ»ӮлӮ»ӮлҲшӮ«ҸгӮ°ӮИӮўӮЖҒAғҢғ“ғ^ғJҒ[ӮМҺһҠФҗ§ҢАӮЙҲшӮБӮ©Ӯ©ӮБӮДӮөӮЬӮӨӮөҒA“S“№ғ_ғCғ„ӮМ“sҚҮӮаӮ ӮйҒBҒc–јҺcҗЙӮөӮўӮҜӮкӮЗӮаҒAӮұӮұӮЕ“P‘ЮӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮжӮӨҒB

ҒЎ Ҹoү_Ӯ©ӮзӢҺӮй

ӢAҳHӮНҒAҸo—ҲӮҪӮОӮ©ӮиӮМҸјҚ]Һ©“®ҺФ“№ӮЕғVғҮҒ[ғgғJғbғgӮөӮИӮӘӮзҸoү_•Ҫ–мӮЙ–ЯӮйғӢҒ[ғgӮрӮЖӮБӮҪҒB

“№Ӯ·ӮӘӮзҒA”гҲЙҗмӮМӮЩӮЖӮиӮЙҚчӮӘҠJүФӮөӮДӮўӮйӮМӮрӮЭӮйҒBӮЗӮӨӮвӮз•MҺТӮӘ‘ШҚЭӮөӮДӮўӮйӮR“ъҠФӮМӮӨӮҝӮЙҒAҚч‘OҗьӮӘ’КӮиүЯӮ¬ӮДӮўӮБӮҪӮзӮөӮўҒBҒcӮўӮжӮўӮжҒAҸtӮМ“һ—ҲӮИӮсӮҫӮИӮҹҒB

ҸјҚ]Һ©“®ҺФ“№ ҒЁ ҺRүAҺ©“®ҺФ“№ӮЖ”ҡ‘–ӮөӮДҺі“№ICӮЕҚ~ӮиӮйӮЖҒAӮ»ӮұӮНӮРӮлӮСӮлӮЖӮөӮҪҸoү_•Ҫ–мҒBӮИӮсӮҫӮ©үңҸoү_ӮЕӮМ‘МҢұӮӘ”Z–§Ӯ·Ӯ¬ӮДҒAӮаӮМӮ·ӮІӮӯӢvӮөӮФӮиӮЙҢ©ӮҪӮжӮӨӮИӢC•ӘӮҫҒiҸОҒj

“БӢ}ӮМҺһҚҸӮЬӮЕҸӯҒX—]—TӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕҒAӮPӮO•ӘӮЩӮЗӮМ–і‘К‘«ӮрӮөӮД•MҺТӮНҚЕҢгӮЙӮаӮӨҲк–ЪӮҫӮҜҒAҺі“№ҢОӮЙ’ҚӮ®”гҲЙҗмӮрҢ©ӮЙҚsӮБӮҪҒBҒcӮаӮҝӮлӮсҒAӮR“ъҠФӮЕ‘еӮөӮҪ•Пү»ӮӘӮ ӮБӮҪ–уӮЕӮНӮИӮўӮМӮҫӮӘҒAӮұӮМҲМ‘еӮИӮйҗмӮМ•—ҢiӮрҒAӮаӮӨӮўӮҝӮЗҢ©ӮДӮЁӮ«ӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

ҚЎ“ъӮаӮЬӮҪҒAүҪӮғӮҚӮ©Қ»ҸBӮНү«ӮЙҗLӮСӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB“SҢҠ—¬ӮөӮӘҗ·ӮсӮЙҚsӮнӮкӮДӮўӮҪҺһ‘гӮЖҲбӮБӮДҒAҢ»ҚЭӮМ”гҲЙҗмӮНӮЩӮЪҺ©‘RӮМҗZҗHҚм—pӮМ”НҲНӮЕӮМӮЭҒAҚ»Ӯрү^ӮСҒAҚ»“SӮр‘НҗПӮіӮ№ҒAӮдӮБӮӯӮиӮЖҺі“№ҢОӮр–„ӮЯ—§ӮД‘ұӮҜӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМҗ…ӮМ—¬ӮкӮНҒAӮЩӮЖӮсӮЗү№Ӯа—§ӮДӮёӮЙҒA”–ӮӯҒAҚLӮӯҒAҲ°ҢҙӮМ’ҶӮр”ІӮҜӮДӮНҒAҢО–КӮЙ—nӮҜҚһӮЮӮжӮӨӮЙҸБӮҰӮДӮўӮйҒB

ҒcӮ»ӮкӮНҒA“ъ–{ӮЕҗ»“SӮӘ–{Ҡi“IӮЙ—§ӮҝҸгӮӘӮйҲИ‘OӮМҒAҢГӮўҢГӮў•—ҢiӮМҺcҸЖӮМӮжӮӨӮИӢCӮӘӮөӮҪҒB

ҒcӮіӮДҒAҺҹӮЙҢьӮ©ӮӨӮМӮНҒAҠт•ҢҢ§ӮМҠЦӮЕӮ ӮйҒB

җ_ҳbӮМҺһ‘гҒA“SӮМҺһ‘гӮМкt–ҫҠъӮ©Ӯз”ІӮҜҸoӮөӮДҒAӮ»ӮұӮЕӮНҗнҚ‘––ҠъӮМ“ҒӮМҺpӮӘҢ©ӮзӮкӮй”ӨӮИӮМӮҫӮӘҒcӮНӮДӮіӮДҒAӮЗӮӨӮўӮӨ—·ӮЙӮИӮйӮМӮҫӮлӮӨҒB

<Ҹoү_•ТҒFҠ® - ҠЦ•ТӮЙӮВӮГӮӯ>

ҒЎ Ӯ ӮЖӮӘӮ«

ӮўӮвҒ[ҒA’·ӮўӮБҒAҒc’·Ӯ·Ӯ¬ӮЬӮ·ӮБҒBӮұӮкӮЕӮаҺАӮН‘Ҡ“–ӮЙ’[җЬӮБӮҪӮВӮаӮиӮИӮсӮЕӮ·ӮӘҒAҢӢӢЗӮўӮВӮаӮМӮжӮӨӮЙғ_ғүғ_ғүӮИ“а—eӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBҗ”ӮҰӮДӮЭӮҪӮзҒAҸoү_•ТӮН‘O/’Ҷ/Ңг•Т•№Ӯ№ӮДҺКҗ^/җ}•\ӮӘ480–ҮҒi^^;Ғj ҒcӮұӮсӮИӮЙ–і‘КӮЙ’·ӮўғҢғ|Ғ[ғgӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮНҒAӮаӮҝӮлӮсҸ‘Ӯ«ӮҪӮўӮұӮЖӮӘҺRҗ·ӮиӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮӘҚЕ‘еӮМҢҙҲцӮИ–уӮЕӮ·ӮӘҒAӮвӮНӮи‘ҪҸӯӮНҺ©ҸdӮөӮИӮўӮЖӮўӮҜӮЬӮ№ӮсӮЛҒB“ЗӮЭӮЙӮӯӮ©ӮБӮҪӮзҗ\Ӯө–уӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB

ӮіӮДӮұӮМҸoү_•ТӮрҗUӮи•ФӮБӮДӮЭӮЬӮ·ӮЖҒA“ъ–{“ҒӮЖӮўӮӨӮжӮиӮНҢГ‘гҗ»“SӮМкt–ҫҠъӮМҺpӮНӮЗӮӨӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒcӮЖӮўӮБӮҪҺӢ“_ӮМ“а—eӮ©ӮзҺnӮЬӮБӮДҒAҚ»“SӮЙӮжӮйҗ»“SҒAӮ»ӮөӮДҺАҚЫӮМ“ҒҢ•ӮМ’bҳBӮМ—lҺqӮЬӮЕӮрӢмӮҜ‘«ӮЕҢ©ӮйӮжӮӨӮИҚ\җ¬ӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮИӮ©ӮЕӮаҲк”Ф•MҺТӮМҲуҸЫӮЙҺcӮБӮҪӮМӮНҒAҲк–{ӮМ“ъ–{“ҒӮӘҸo—ҲӮйӮЬӮЕӮЙӮ»Ӯ¬—ҺӮЖӮіӮкӮДӮўӮӯ‘е—КӮМҺ‘Ң№ҒcӮ»ӮМӮ ӮЬӮиӮМ‘ҪӮіӮЕӮөӮҪҒB

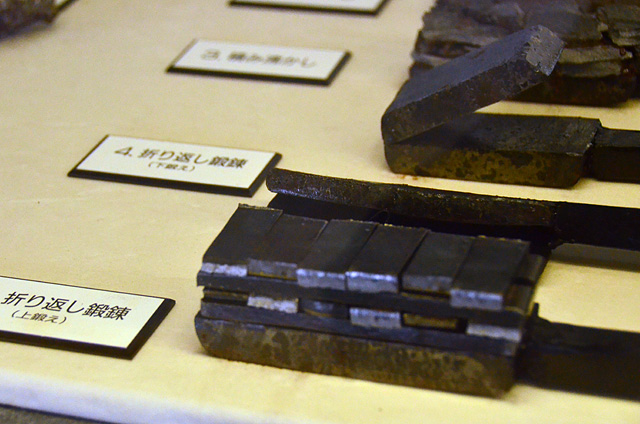

ӮЬӮёҚ»“SӮрҚМӮй’iҠKӮЕҒAҗ^Қ»“yӮМҚ»ӮМҗ¬•ӘҒiӮXӮXҒ“ҒjӮр—¬ӮөӢҺӮиҒAӮҪӮҪӮзҳFӮЕӮНӮ»ӮМҚ»“SӮМӮXҠ„ӮрҺёӮБӮДӮPҠ„ӮМӢКҚ|Ӯр“ҫӮЬӮ·ҒBӮіӮзӮЙӮ»ӮМӢКҚ|ӮН’bҳBӮМүЯ’цӮЕӮXҠ„ӮӘҺёӮнӮкӮДҒAӮжӮӨӮвӮӯ1kg‘OҢгӮМ“ъ–{“ҒӮМ“ҒҗgӮӘҸo—ҲҸгӮӘӮйӮнӮҜӮЕӮ·ҒB’PҸғҢvҺZӮЕҠTҺZӮ·ӮйӮЖӮP–{ӮМ“ъ–{“ҒӮр“ҫӮйӮЙӮНҗ^Қ»“yӮӘ10ғgғ“•K—vҒcҒi^^;Ғj ӮЬӮ ӮўӮнӮдӮй‘©“ҒҒiҗнҚ‘Һһ‘гӮЙҲкҺRӮўӮӯӮзӮЕҺжҲшӮіӮкӮҪ—КҺY“ҒҒjӮИӮЗӮН’bҳBүсҗ”ӮаҸӯӮИӮЯӮЕӮИӮйӮЧӮӯ–ЪҢёӮиӮрҢёӮзӮөӮҪӮиӮөӮҪӮсӮЕӮөӮеӮӨӮҜӮЗҒAӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮаҒA“ҒӮӘҗ¶ӮЬӮкӮДӮӯӮйӮЬӮЕӮЙҢoӮҪҚHҗ”ӮМ‘ҪӮіӮЖӮ»Ӯ¬—ҺӮЖӮіӮкӮҪҺ‘Ң№ӮЖӮўӮӨӮМӮН–c‘еӮЕӮ·ҒB”Һ•ЁҠЩӮЕғVғҮҒ[ғPҒ[ғXӮМ’ҶӮЙҸьӮБӮДӮ Ӯй“ъ–{“ҒӮр ҒuӮУҒ[ӮсҒv ӮЖ’ӯӮЯӮйӮҫӮҜӮЕӮНҒAӮұӮӨӮўӮӨ”wҢiҺ–ҸоӮНӮИӮ©ӮИӮ©•ӘӮ©ӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮвӮНӮиҒAӮ»ӮкӮӘҗ¶ӮЬӮкӮДӮӯӮй•—“yӮЖӮўӮӨӮаӮМӮрҢ©ӮД ҒuҺАҠҙҒv Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘ•K—vӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB

ҒЎ ҸҳҸНӮЖӮөӮДӮМҢГ‘г’©‘NҺjӮЙӮВӮўӮД

ӮіӮД•MҺТӮНҠ„ӮЖғ~Ғ[ғnҒ[ӮИғmғҠӮЕӮұӮМғVғҠҒ[ғYӮрҠйүжӮөӮДҲАҲХӮЙ•аӮ«үсӮБӮДӮўӮй–уӮЕӮ·ӮӘҒA“ъ–{“ҒӮМҗ¶ӮЬӮкӮДӮӯӮй”wҢiӮрҚlӮҰӮДӮўӮӯӮЖҒAӮЗӮӨӮөӮДӮаҢГ‘г’©‘NӮМҺ–ҸоӮрғoғbғNғ{Ғ[ғ“ӮЖӮөӮД’mӮБӮДӮЁӮӯ•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB’©‘NӮЖӮўӮӨӮжӮиӮа "“Ӯ" ӮМ–uӢ»ӮЙ”әӮӨғAғWғAӮМғpғҸҒ[ғoғүғ“ғXҒcӮЖӮўӮБӮҪ•ыӮӘ—ЗӮўӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсҒBӮаӮӨӮўӮҝӮЗӮұӮұӮЕҗ®—қӮөӮДӮЁӮ«ӮЬӮөӮеӮӨҒB

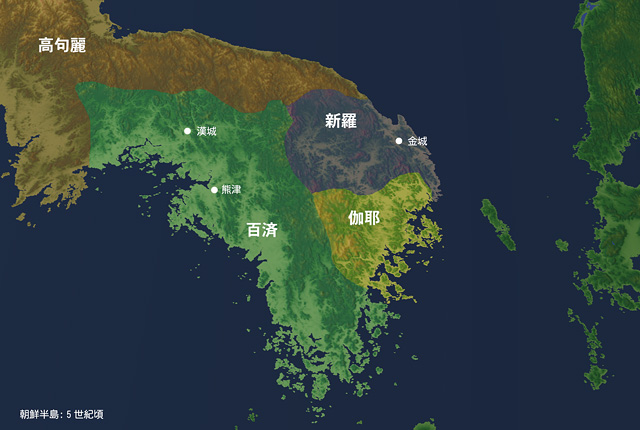

’©‘N”ј“ҮӮМ“SҺ‘Ң№ӮНҒAҢ»ҚЭӮМ–k’©‘NӮЖ’ҶҚ‘ӮМҚ‘Ӣ«•tӢЯӮЙҺе—vӮИ“SҚzҸ°ӮӘҚLӮӘӮБӮДӮўӮДҒA”ј“ҮӮМ’Ҷ•”ӮЙӮНүҪӮаӮИӮӯҒA“м’[ӮМүҫ–лӮМ•tӢЯӮЙғsғ“ғ|ғCғ“ғg“IӮЙӮ«ӮнӮЯӮД—ЗҺҝӮМ“SҚ|җОӮӘҚМӮкӮйҚzҸ°ӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҢГ•ӯҺһ‘гӮМ“ъ–{Ғiҳ`ҒjӮНҺеӮЙӮұӮұӮМ“SӮЙҲЛ‘¶ӮөӮДӮўӮДҒAҢГ•ӯӮМ•ӣ‘’•iӮЖӮөӮДҸo“yӮ·Ӯй“SҢ•ӮНӮұӮұӮЕ‘ўӮзӮкӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮМҺһ‘гӮЙӮН“ъ–{—с“ҮӮЕӮНӮЬӮҫ–{Ҡi“IӮИҗ»“SҲвҚ\ӮӘ”ӯҢ©ӮіӮкӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮӘҒAҳ`җlӮӘ“SӮМ”ғӮў•tӮҜӮЙӮөӮОӮөӮО–KӮкӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮБӮДӮЁӮиҒAҗёҳBӮіӮкӮҪ‘fҚЮ“SҒi“S”ВӮМҢ`ӮЕ”„ӮзӮкӮДӮўӮҪҒjӮрҺқӮҝӢAӮБӮДүБҚHӮөӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒB

ӮұӮМүҫ–лӮМ’nҲжӮНҺь•УӮрҺRӮЙҲНӮЬӮкӮД–hҢдҗ«ӮЙӮ·Ӯ®ӮкҒAӮИӮ©ӮИӮ©ҠO•”ӮМҗӘ•һӮрҺуӮҜӮёӮЙҸ¬Қ‘үЖӮӘҢQ—§ӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮИҸу‘ФӮЕӮөӮҪҒBӮSҒ`ӮTҗўӢIӮЙӮН“ъ–{Һ®ӮМ–нҗ¶“yҠнӮв‘O•ыҢгү~•ӯӮӘ‘ўӮзӮкӮйӮИӮЗҒA“ъ–{Ғiҳ`ҒjӮМӢӯӮўүeӢҝүәӮЙӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮБӮДӮЁӮиҒA”C“Я“ъ–{•{ӮНӮ»ӮұӮЙҚмӮзӮкӮҪ“ъ–{ӮМҸoҗжӢ@ҠЦӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒBӮұӮМҚ ӮН’ҶҚ‘‘е—ӨӮНҢQ—YҠ„Ӣ’ӮМҺһ‘гӮЕ“қҲкүӨ’©ӮӘӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮМӮЕҒA“ъ–{ӮМ•җ—НӮӘ‘Ҡ‘О“IӮЙӢӯӮӯҒA’nҲж”eҢ ӮН“ъ–{ӮМӮаӮМӮЕӮөӮҪҒBҗV—…ҒA•SҚПӮН“ъ–{ӮЙ‘ОӮөӮДҗbүәӮМ—зӮрӮЖӮи’©ҚvӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB

ӮөӮ©ӮөӮұӮкӮӘҒAд@ҒiҒЁӮұӮМӮЖӮ«ӮНҚӮӢе—нӮӘ’пҚRӮөӮД’©‘N”ј“ҮӮНүeӢҝүәӮЙ“ьӮБӮДӮўӮИӮўҒjҒAӮ»ӮөӮД“ӮӮЖ’ҶҚ‘ӮМӢҗ‘еүӨ’©ӮӘ’aҗ¶Ӯ·ӮйӮЖҒA’©‘N”ј“ҮӮНҺҹ‘жӮЙӮ»ӮМүeӢҝүәӮЙҲщӮЭҚһӮЬӮкҒAӮVҗўӢIҢг”јӮЙӮН“ъ–{ӮН”ј“ҮӮ©ӮзӢм’ҖӮіӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮМӮЖӮ«ҚЕҸүӮЙ“ъ–{Ӯр— җШӮБӮД“ӮӮМҺq•ӘӮЙӮИӮБӮҪӮМӮӘҗV—…ӮЕҒAӮұӮкӮӘӮұӮМӮМӮҝ300”NӮЩӮЗ“ъ–{ӮМҲА‘S•ЫҸб‘Мҗ§ӮрӢкӮөӮЯӮйҢіӢҘӮЖӮИӮй–уӮЕӮ·ӮӘҒAӮЁӮ©Ӯ°ӮЕ“ъ–{ӮНҠoҢеӮрҢҲӮЯӮДҚ‘“аӮЕ“SӮрҺ©ӢӢӮөӮжӮӨӮЖ–{ӢCӮЕҺ‘Ң№ҠJ”ӯӮрҺnӮЯӮЬӮ·ҒBҒi“SӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮӯҒAӢаҒAӢвҒA“әӮИӮЗӮМҚz•ЁҺ‘Ң№ӮаҲкҸҸӮЕҒA”т’№Һһ‘г––ҠъӮ©Ӯз“Ю—ЗҺһ‘гӮЙӮ©ӮҜӮДҺҹҒXӮЖҚzҸ°ӮӘӮЭӮВӮ©ӮБӮДҠJ”ӯӮӘҗiӮсӮЕӮўӮ«ӮЬӮ·ҒBӮўӮёӮкӮаӮ»ӮкӮЬӮЕӮНҚ‘“аӮЕӮНҺYӮөӮИӮўӮЖҺvӮнӮкӮДӮўӮҪӮаӮМӮЕӮөӮҪҒj

”’‘әҚ]ӮМҗнӮўӮ©Ӯз40”NӮЩӮЗ“rҗвӮҰӮДӮўӮҪ‘е—ӨӮЖӮМҢр—¬ӮНҒA702”NӮМҢӯ“ӮҺgӮ©ӮзҸҷҒXӮЙҚДҠJӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ӮӘҒA“ъ–{ӮН“ӮӮ©ӮзӮМҚы••ӮрӢ‘”ЫӮөӮДӮ»ӮМҗbүәӮЙӮНӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒA–{•¶ӮЕӮаҸqӮЧӮҪӮжӮӨӮЙ“ьӢ«ӮН20”NӮЙӮP“xӮЙҗ§ҢАӮіӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBӮжӮБӮДҢр—¬ӮМ–§“xӮНҠwҚZӮМӢіүИҸ‘ӮЕғҲғCғVғҮӮіӮкӮДӮўӮйӮЩӮЗ–§җЪӮИӮаӮМӮЙӮНӮИӮзӮёҒA“–ӮҪӮиҸбӮиӮМӮИӮўҺlҸ‘ҢЬҢoӮ╧“TӮОӮ©ӮиӮӘ“ьӮБӮДӮ«ӮДҒAҢRҺ–•Ә–мӮЕӮМҸо•сҢрҠ·ӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB•җҠнӮМ—КҺYӮЙӮВӮИӮӘӮйҗ»“S–@ҒiаuҚ|–@ҒjӮИӮЗӮН”й“ҪӮіӮкҒA“–ҺһӮМҚЕҗж’[ӢZҸpӮЕӮ ӮйүО–тӮЙҺҠӮБӮДӮНӮ»ӮМ‘¶ҚЭӮ·Ӯз“`ӮнӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB

ҒcӮұӮӨӮўӮӨҸуӢөӮМ’ҶӮЕҒA“ъ–{ӮМҗ»“SӮНҢГ‘г’©‘NӮМҗ»“S–ҜӮМ "ҢГ•ӯҺһ‘гӮМӢZҸpғxҒ[ғX" ӮрҢіӮЙ“Ж“БӮМҗiү»ӮрҗӢӮ°ӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕӮ·ӮЛҒB

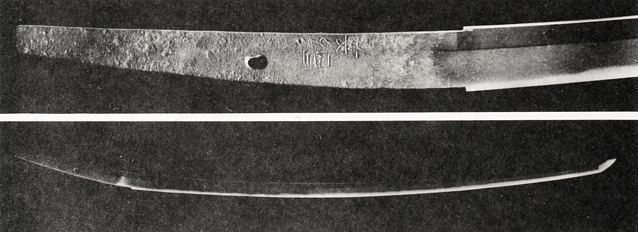

ӮіӮДҸoү_Ӯ©ӮзӮМӢAҳHҒAҺі“№ҢОӮ©Ӯз’ҶҠCӮрӮ©Ӯ·ӮЯӮДүӘҺRӮЙ”ІӮҜӮй“r’ҶҒAҺФ‘ӢӮ©Ӯз‘еҺRҒiӮҫӮўӮ№ӮсҒjӮӘҢ©ӮҰӮЬӮөӮҪҒB”ҢгЛҚ‘ӮЖӮөӮД•ӘҠ„ӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒAӮ©ӮВӮДӮМӢҢҸoү_Қ‘ӮМ“Ң”ј•ӘӮМғVғ“ғ{ғӢ“IӮИ—м•фӮЕӮ·ҒBӮ ӮМҺRҳ[ӮЙҒAӮPӮOҗўӢIӮІӮлҲАҚjӮЖӮўӮӨ“ҒҸ ӮӘҢ»ӮкҒAҚЭ–БҚЕҢГӮЖӮаӮўӮнӮкӮй“ҒӮр‘ЕӮҝӮЬӮ·ҒBҺpӮНҢГ”х‘OӮЙӮжӮӯҺ—ӮҪҚм•—ӮЕҒAӮМӮҝӮЙӮұӮкӮНҢ№—ҠҢхӮӘҺр“Ы“¶ҺqӮрҺaӮБӮҪ“ҒӮЖӮөӮД Ғu“¶ҺqҗШӮиҒv ӮМ–јӮрҠҘӮіӮкҒA‘«—ҳҸ«ҢRүЖӮрҢoӮДҸGӢgҒAүЖҚNӮЦӮЖ“nӮиҒAӮіӮзӮЙ•ҪүЖӮМ––ебӮЕӮ Ӯй’ГҺR”ЛҒFҸј•ҪүЖӮрҢoӮДҢ»ҚЭӮНҚ‘—LҚаҺYӮЖӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ӮҪӮҫ–БӮМӮ Ӯй“ҒӮЖӮөӮДӮНҚЕҢГҒcӮЖӮўӮнӮкӮ银ҺqҗШӮиӮЕӮ·ӮӘҒAӮұӮМӮЖӮ«ҠщӮЙ“ҒӮМҢ`Һ®ӮН•РҗnӮМҳp“ҒӮЖӮИӮБӮДӮўӮДҒAӮ©ӮВӮДӮМ’ј“ҒҺһ‘гӮМ–КүeӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB“ъ–{“ҒӮМ’aҗ¶ӮНҒAӮұӮкӮжӮиӮа‘OӮМҺһ‘гҒA•ҪҲА‘OҠъӮӯӮзӮўӮҫӮлӮӨӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBҺc”OӮИӮӘӮзҚЎүсӮМ’T–KғRҒ[ғXӮЕӮНӮ»ӮМҺһ‘гӮМҚӯҗХӮЖӮўӮӨӮМӮНҠm”FӮЕӮ«ӮЬӮ№ӮсӮӘҒA•MҺТ“IӮЙӮНӢ»–Ў’ГҒXӮИӮЖӮұӮлӮЕҒAӮәӮРӮЖӮа•К“r’T–KӮрӮөӮДӮЭӮҪӮўӮЖҺvӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ҒcӮЖӮўӮБӮДӮаҒAҺҹӮМҚsҗжҒҒҠЦӮНҗнҚ‘ҠъӮМғ}ғXҒEғvғҚғ_ғNғgӮЖӮўӮӨҠҙӮ¶ӮМӮЖӮұӮлӮЕҒAӮЬӮҪӮҝӮеӮБӮЖҺӢ“_ӮӘ•ПӮнӮБӮДӮөӮЬӮӨӮМӮЕӮ·ӮҜӮкӮЗӮЛҒiҸОҒj

Ӯ»ӮсӮИ–уӮЕҒAӮ ӮЬӮи’·ҒXӮЖӮ ӮЖӮӘӮ«ӮрҲшӮБ’ЈӮйӮМӮағAғҢӮЕӮ·ӮМӮЕҒAӮұӮМӮ ӮҪӮиӮЙӮөӮДӮЁӮ«ӮҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒRҒiҒLҒ[ҒMҒjғm

ҒҰ“ҒӮМҺКҗ^ӮН Wikipedia ӮМғtғҠҒ[‘fҚЮӮ©ӮзҲш—p

<ӮЁӮөӮЬӮў>

гҖҗж—…гҒ®гҒҠдҫӣгҖ‘

гғ»ж°—иұЎеәҒйҖұй–“еӨ©ж°—

гғ»й«ҳзҹҘеӨ§еӯҰ ж°—иұЎжғ…е ұиІў

гғ»ж°—иұЎеәҒгғЎгғғгӮ·гғҘдәҲе ұ

гғ»йӮЈй ҲиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»й»’зЈҜиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еЎ©еҺҹжё©жіүе…¬ејҸHP

гғ»иҘҝйӮЈй ҲйҮҺиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еӨ§з”°еҺҹеёӮиҰіе…үеҚ”дјҡ