2013.03.22 “SӮЖ“ъ–{“ҒӮр–KӮЛӮйҒFҸoү_•ТҒi’Ҷ•ТӮ»ӮМӮRҒj

ҒЎ ҚӮ“aӮЦ

ӮЕӮНӮўӮжӮўӮжҚӮ“aӮЙҢьӮ©ӮБӮДӮЭӮжӮӨҒBҚЎүсӮНӮҝӮеӮӨӮЗҚӮ“a–{‘МӮЖҸ¬“әҸкҒiҒҰ’ҚҒjҒAӮ»ӮкӮЙ‘ ӮӘҸC—қӮМ‘ОҸЫӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕҒAӮұӮұӮ©ӮзӮНҚр”NӮМ‘fҚЮӮрҗDӮиҢрӮәӮДҸРүоӮөӮҪӮўҒB

ҒҰ’ҚҒFҺАҚЫӮЙӮН "Ӣа•РӮЙ“·" ӮМҺҡӮрҸ‘ӮӯӮМӮҫӮӘҒAҠY“–Ӯ·Ӯ镶ҺҡғRҒ[ғhӮӘ–іӮўӮМӮЕӮұӮұӮЕӮН "“ә" ӮМҺҡӮр“–ӮДӮД•\ӢLӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮ·ӮйҒB

Ӯ»ӮсӮИ–уӮЕҚӮ“aӮМүр‘М‘OҒҒҚр”N3ҢҺ27“ъӮЙғ^ғCғҖғXғҠғbғvӮөӮДӮЭӮжӮӨҒB

җӣ’JӮМҚӮ“aӮНҚ]ҢЛҺһ‘г’ҶҠъӮМ•у—пҢі”NҒi1751ҒjӮМҢҡ’zӮЕҒA‘еҗіҺһ‘г––ӮЬӮЕҢ»–рӮЕүТ“®ӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮұӮНҢ»ҚЭҚ‘“аӮЕҺc‘¶Ӯ·Ӯй—BҲкӮМ "ӮҪӮҪӮзҢҡ’z" ӮЖӮіӮкӮДӮўӮДҒAҸ°–КҗПӮНӮPӮOҠФҒi18ӮҚҒjҺl•ыҒAҚӮӮіӮНӮQӮWҺЪҒi8.6mҒjӮЩӮЗӮ ӮйҒB

ҠOҢ©ҸгӮН•Ғ’КӮМ“y•ЗҒ{•O”з•ҳӮ«ӮМ–ҜүЖ•—ӮҫӮӘҒA‘ӢӮНӮИӮўҒBӮұӮкӮНҚH’цӮМҗiҚsҸуӢөӮрүҠӮМҗFӮрҢ©ӮД”»’fӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҒAҠO—җҢхӮр“ьӮкӮИӮўӮжӮӨӮЙӮөӮДӮўӮйӮҪӮЯӮҫҒB

ҚӮ“aӮМҗі–КҒAӮ©ӮВӮД‘әүәҒiӮЮӮзӮ°ҒҒҗ»“SӮМӢZҺt’·ҒjӮӘӢlӮЯӮДӮўӮҪҢҡ•ЁӮӘҢ»ҚЭӮМӮұӮМҺ{җЭӮМҲД“аҸҠӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮЬӮёӮНӮұӮұӮЙҠсӮБӮДӮЭӮжӮӨҒB

ҲД“аҸҠӮЙ“ьӮйӮЖӢ·ӮўӮИӮӘӮзӮаҢӢҚ\“WҺҰӮӘҸ[ҺАӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮұӮН "“SӮМ—рҺj‘ә" ӮЖ–Б‘ЕӮБӮДзDидҒiӮҪӮҪӮзҒjҗ»“SӮМҺj—ҝӮ╶ү»ҲвҺYӮрҠЗ—қӮөӮДӮўӮй’nҲжҗUӢ»Һ–ӢЖ’cӮӘү^үcӮөӮДӮўӮйҒBҠПҢхҲИҠOӮЙӮаҠwҸpҢӨӢҶҒAӢZҸpҢӨӢҶӮИӮЗӮрӮ©ӮИӮиҗ^–К–ЪӮЙҚsӮИӮБӮДӮўӮДҒAӢZҸp“`ҸіӮМӮҪӮЯӮМғtғHҒ[ғүғҖҒAӮіӮзӮЙӮНҺАүү ҒiӢZҸp“`ҸіҺТҢьӮҜӮЕ’иҲх10–ј’ц“xҒAҲк”КҗlӮН‘ОҸЫӮЖӮөӮДӮўӮИӮўҒj ӮИӮЗӮаҠJҚГӮөӮДӮўӮйӮ»ӮӨӮҫҒB

Һ––ұҸҠӮЙӢlӮЯӮДӮўӮҪҢWҲхҺҒӮЙ ҒuӮЗҒ[ӮаҒ[Ғv ӮЖҲҘҺAӮ·ӮйӮЖҒAҒuӮўӮвҒ[ҒAӮжӮӯӮЁӮўӮЕүәӮіӮўӮЬӮөӮҪҒv ӮЖӮіӮБӮ»Ӯӯ—рҺjӮвӢZҸpӮМүрҗаӮрӮНӮ¶ӮЯӮДӮӯӮкӮҪҒB

ҺҒһHӮӯҒAӮұӮұӮЙҚӮ“aӮӘҸo—ҲӮҪӮМӮН ҒuҲкӮЙӮа“сӮЙӮа•—ӮӘ—ЗӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзҒv ӮҫӮЖӮўӮӨҒB“SӮр "җҒӮӯ" ҒiҒЁ“SҺt’BӮНҗ»“SӮрҚsӮИӮӨӮұӮЖӮридҒiӮУӮўӮІҒjӮЙӮИӮјӮзӮҰӮДӮұӮӨ•\Ң»Ӯ·ӮйҒj ӮЖӮ«ӮЙ•K—vӮИӮМӮНҳFӮЦ•—ӮМҗҒӮ«ҚһӮЭӢпҚҮӮМ—ЗӮөҲ«ӮөӮЕҒAӮұӮМ•—“ЗӮЭӮр‘жҲкӮЙҳFӮМҲК’uӮЖҢьӮ«ӮрҢҲӮЯӮДҒAӮ»ӮұӮ©ӮзҺR“аҒiҗ»“SӮМҺ{җЭҒ{ӢҸҸZӢжҲжӮрӮЬӮЖӮЯӮДҺR“аӮЖҢДӮФҒjӮМҢҡ•Ё”z’uӮрҢҲӮЯӮДӮўӮӯӮМӮҫӮЖӮўӮӨҒB

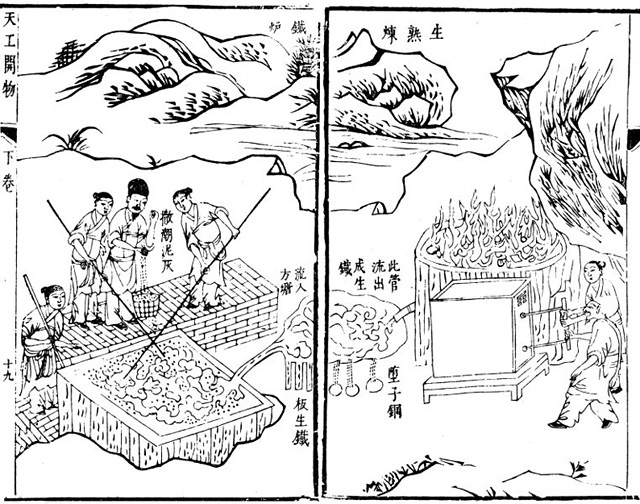

•MҺТӮН“–ҸүҒAҗlҲЧ“IӮЙидҒiӮУӮўӮІҒjӮЕҚҢҒXӮЖ•—Ӯр‘—ӮзӮИӮӯӮДӮаӮ Ӯй’ц“xӮНҺ©‘RӮМ•—ӮМ—¬ӮкӮЕҳFӮМү·“xӮӘҸгӮӘӮйӮжӮӨӮИ’nҢ`ӮӘҚDӮЬӮкӮҪӮМӮ©ӮИҒcӮЖҺvӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒAҢгӮЙҸoү_ӮМӮҪӮҪӮзҗ»“S•ңҢіӮр•`ӮўӮҪҸ‘җРҒFҳaҚ|•—“yӢLҒiҠpҗмҸ‘“X/ҺR“а“oӢM•v/1975ҒjӮр“ЗӮсӮЕӮЭӮҪӮЖӮұӮлҒAӮЮӮөӮл—вӢp–Ъ“IӮЕӮ ӮйӮЖҸ‘ӮўӮДӮ ӮБӮДӢБӮўӮҪҒB

ӮҪӮҪӮзҗ»“SӮЖҳFӮЙӮВӮўӮДғlғbғgӮЕҢҹҚхӮ·ӮйӮЖ "ӮўӮ©ӮЙү·“xӮрҸгӮ°ӮйӮ©" ӮЖӮўӮӨҺӢ“_ӮМӢLҺ–ӮОӮ©ӮиӮӘ‘ҪӮӯHITӮ·ӮйҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮНҳFӮМ“а•”ӮМҳbӮЕӮ ӮБӮДҒA“SӮӘ—n—ZӮ·ӮйӮЩӮЗӮМү·“xӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҳFӮЙҗ”Ҹ\ӮғӮҚӮЬӮЕҗlӮӘӢЯӮГӮўӮДҚ»“SӮв’YӮр“Ҡ“ьӮ·ӮйӮЙӮНҒAӮЮӮөӮлҳFӮМҺь•УӮӘҸнҺһӢу—вӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘҸd—vӮҫӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ӯ»ӮӨӮвӮБӮДҢҲӮЯӮзӮкӮҪҳFӮМҲК’uӮЙҢьӮ©ӮБӮДҒAӮ©ӮВӮДӮНӢg“cӮМҸӨҗlҸW—ҺӮ©ӮзҲк–{“№ӮӘү„ӮСӮДӮўӮҪҒBҢ»ҚЭӮНҺ©“®ҺФ“№ҳHӮӘҸo—ҲӮДӮнӮ©ӮиӮЙӮӯӮӯӮИӮБӮДӮўӮйӮҜӮкӮЗӮаҒAҚӮ“aӮӘҚмӮзӮкӮҪ“–ҺһӮН—]ҢvӮИҳe“№ӮНӮИӮўҒBҲк”ФүңӮЬӮБӮҪӮЖӮұӮлӮӘҺdҺ–ҸкҒiҗ_ҲжҒjӮЕҒAҺи‘OӮМҗ¶ҠҲӢуҠФҒi‘ӯҗўҒjӮЖӮНӢҙӮрҠuӮДӮД•Ә—ЈӮіӮкӮДӮўӮҪҒBҢдҗ_–ШӮМ‘¶ҚЭҒAҺРӮМ•№җЭӮИӮЗҒAӮұӮұӮНҗ_ҺРӮМ—lҺ®ӮӘҗF”ZӮӯҢ»ӮкӮДӮўӮйҒB

Ӯ»ӮұӮЕҚмӮзӮкӮй“SӮНҒAӮұӮМӮжӮӨӮИ•s’иҢ`ӮМүтӮЖӮөӮД“ҫӮзӮкӮҪҒBӮўӮнӮдӮйыЛҒiӮҜӮзҒjӮЖӮўӮӨҚ|ӮМүтӮЕҒAҸ¬Ҡ„Ӯ·Ӯй‘OӮМ‘еӮ«ӮіӮН’·ӮіӮQӮҚӮӯӮзӮўӮМҠҸҗЯӮМӮжӮӨӮИҠOҠПӮЕӮ ӮйҒB“SӮЙӮНӮаӮӨӮРӮЖӮВ‘LҒiӮёӮӯҒjӮЖӮўӮӨҸу‘ФӮӘӮ ӮиҒAӮұӮкӮН’’•ЁӮЙ“KӮөӮҪ—¬“®җ«ӮМӮ Ӯй“SӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮзӮН–Ъ“IӮЙүһӮ¶ӮДҒA“ҜӮ¶Қ\‘ўӮМҳFӮЕ‘ўӮи•ӘӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB

ҺАӮрҢҫӮҰӮОҗӣ’JӮМҚӮ“aӮЕҚмӮзӮкӮҪ“SӮНҒAӢКҚ|ӮжӮиӮа‘L“SӮМӮЩӮӨӮӘ•Ә—КӮЖӮөӮДӮН‘ҪӮўҒBҚЎүс•MҺТӮН“ъ–{“ҒӮрғeҒ[ғ}ӮЙҸ„ӮБӮДӮўӮйӮМӮЕӢ»–ЎӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮМӮН“ҒҢ•ӮЙҢьӮўӮҪӢКҚ|ӮМӮЩӮӨӮИӮМӮҫӮӘҒA“ъҸнҗ¶ҠҲӮЕҺgӮӨ“SӮЖӮўӮӨҺӢ“_ӮЕҢ©ӮкӮОҒA“з/Ҡҳ/Ҹӣ/ҢLӮЖӮўӮБӮҪ "“ҒҢ•ҲИҠOӮМ—p“r" ӮМӮЩӮӨӮӘ—]’ц‘еӮ«ӮўҒBӮұӮМ“_ӮНҒAҗ»“SҲвҚ\ӮрӮЭӮйӮЖӮ«ӮЙӮНҸӯӮөӮОӮ©Ӯи’ҚҲУӮөӮҪӮўӮЖӮұӮлӮҫҒB

ҒЎ ӮҪӮҪӮзҳFӮЖӮ»ӮМҺь•У

ӮіӮДӮЕӮНҒAӮўӮжӮўӮжҚӮ“aӮЙ“ьӮБӮДӮЭӮжӮӨҒBӮұӮұӮНҸҹҺиӮЙ“ьӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮёҒA•KӮёҢWҲхҺҒӮр“Ҝ”әӮөӮД”аӮрӮӯӮ®ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӮИӮЁҢҡ•ЁӮМ‘е”аӮН“сүУҸҠӮ ӮйӮМӮҫӮӘҒAүәӮЙҢ„ҠФӮМҠJӮўӮДӮўӮйӮМӮНӮұӮМ1үУҸҠӮҫӮҜӮЕҒAӮЗӮӨӮвӮзӮұӮұӮӘ•—ӮМҢДӮСҚһӮЭҢыӮзӮөӮўҒBӮҝӮИӮЭӮЙ•—ӮМ”ІӮҜҗжӮН“VҲдӮЕӮ ӮйҒB

‘ӢӮӘ–іӮўӮМӮЕ“а•”ӮН”сҸнӮЙҲГӮўӮМӮҫӮӘҒAҸЖ–ҫӮрӮВӮҜӮйӮЖ“yӮЕҚмӮзӮкӮҪ "ӮҪӮҪӮзҳF" ӮӘ•ӮӮ©ӮСҸгӮӘӮБӮҪҒBӮЁӮЁҒcӮұӮкӮӘҒAҳa“SӮрҚмӮйҳFӮМҺА•ЁӮ©ҒcҒф ҒRҒiҒLҒEҒНҒEҒMҒjғm

ҳFӮМ‘еӮ«ӮіӮН’·ӮіӮӘ3.3mҒA•қӮӘ1.4mӮ ӮйҒBӮўӮнӮдӮйҠpҳFӮМҢ`Һ®ӮЕҒAҚ¶үEӮЙӮ ӮйӮМӮӘӢуӢCӮр‘—ӮиҚһӮЮ“V”үидҒiӮУӮўӮІҒjӮМӮ ӮБӮҪ–Ш‘gӮЭӮЕӮ ӮйҒBҲкҢ©Ӯ·ӮйӮЖ’PҸғӮ»ӮӨӮИҚ\‘ўӮЙӮЭӮҰӮйӮҜӮкӮЗӮаҒAҺјӢC‘ОҚфӮЕ’nүәӮМҚ\‘ўӮӘҠф‘wӮЙӮаҗПӮЭҸdӮИӮБӮДӮўӮйӮМӮЕҒAҢ©ӮҪ–ЪӮжӮиӮНӮёӮБӮЖ•ЎҺGӮЙҸo—ҲӮДӮўӮйҒB

ӮұӮұӮЕӢКҚ|Ӯр“ҫӮйӮЙӮНӮR“ъҠФҒA‘L“SӮр“ҫӮйӮЙӮНӮS“ъҠФӮМҳA‘ұ‘ҖӢЖӮӘҚsӮнӮкӮҪҒB–Ш’YӮЖҚ»“SӮрҢрҢЭӮЙ“Ҡ“ьӮөӮДҒAӮРӮҪӮ·ӮзүОӮр•°Ӯ«‘ұӮҜӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

ӢКҚ|Ӯр–Ъ“IӮЖӮ·ӮйҸкҚҮҒAыЛүҹӮөӮЖҢДӮОӮкӮйӮR“ъҠФғRҒ[ғXӮЕӮМ‘ҖӢЖӮЖӮИӮБӮҪҒBҸү“ъӮН ҒuҳUҒiӮұҒjӮаӮиҒvҒA“с“ъӮЯӮН Ғu’Ҷ“ъҒiӮИӮ©ӮСҒjҒvҒAҺO“ъӮЯӮН ҒuүәҒiӮӯӮҫҒjӮиҒv ӮЖӮўӮӨҒBҚЕҸүӮМҳUӮаӮиӮМ’iӮЕӮНҳFӮМү·“xӮрҸгӮ°ӮДҲА’и‘ҖӢЖӮЙӮЬӮЕӮаӮБӮДӮўӮӯҒBҲА’и‘ҖӢЖӮЖӮНҲк’иҠФҠuӮЕҚ»“SӮЖ–Ш’YӮрҢрҢЭӮЙ“Ҡ“ьӮө‘ұӮҜӮкӮОҚH’цӮӘҗiӮЮҸу‘ФӮЕҒAӮ ӮЬӮиҚЧӮ©ӮўӢCҢӯӮўӮрӮөӮИӮӯӮДӮа‘еҸд•vӮИҺһҠФ‘СӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӮұӮұӮЕҚЕҸүӮЙ“Ҡ“ьӮіӮкӮйӮМӮНҗФ–ЪҚ»“SӮЕҒAӮұӮкӮН’бү·ӮЕӮа‘ҒӮӯҠТҢіӮіӮкӮДҳFӮМ’кӮЙ—ӯӮЬӮиҒAӮЬӮёӮЗӮлӮЗӮлӮМ‘L“SӮЖӮИӮйҒB

‘әүәӮНҒAҚЕҸүӮМҚ»“SӮМ“Ҡ“ьӮМӮЖӮ«ӮЙҺф•¶ӮрҸҘӮҰӮйӮЖӮўӮӨҒB

ҒuӢаү®ҺqӮЗӮМӮНҒA”х’ҶӢg”хӮМ’ҶҺRӮЙ“VүәӮи Ӯ»ӮМүҢӮНүОҳFҒiӮЩӮЗҒj’JҗмӮаүНҠЭҒiӮ©ӮөҒj‘әӮа ү_ӮҜӮЮӮи җ°ӮкӮЖӮөӮаӮИӮӯ Ҳў”щ—…ҷЭҢҮҚҫ”kҷиҒiӮ ӮСӮзӮӨӮсӮҜӮсӮ»ӮнӮ©ҒjҒv ҒiҒҰ"ҳaҚ|•—“yӢL" ӮжӮиҒj

Ӣаү®Һqҗ_ӮНҒAҗ»“SӮМҗ_ӮЕӮ ӮйҒB‘еҳa’©’мӮМ "—рҺj" ӮЕӮ ӮйӢLӢIҗ_ҳbӮЙӮН“oҸкӮ№ӮёҒAӮөӮ©ӮөӮұӮМҸoү_Һь•УӮЕӮНҗ[ӮӯҗMӢВӮіӮкӮДӮўӮйҒB’·Ӯў—рҺjӮМ’ҶӮЕҺRҠxҸCҢұӮМ—v‘fӮӘ“ьӮиҚһӮЭҲк•”–§Ӣі“IӮИ "җ^Ңҫ" ӮӘҚ¬ӮҙӮБӮДӮНӮўӮйӮаӮМӮМҒA‘әүәӮМҺф•¶ӮНӮ»ӮМҗ»“SӮМҗ_ӮМүcӮЭӮрҒAҗвӮҰӮйӮұӮЖӮМ–іӮўүҢӮЙӮИӮјӮзӮҰӮДҸМӮҰӮДӮўӮйҒB

җФ–ЪҚ»“SҒiҳUӮаӮиҚ»“SӮЖӮаӮўӮӨҒjӮМ“Ҡ“ьҢгӮНҒAҳFӮМү·“xӮрҸ\•ӘӮЙҸгӮ°ӮДҺеҢҙ—ҝӮЕӮ Ӯйҗ^Қ»Қ»“SӮр“Ҡ“ьӮөӮДӮўӮӯҒBҚЕҸүӮЙ“Ҡ“ьӮөӮҪҗФ–ЪҚ»“SӮНӮұӮМӮЖӮ«ҳFӮМ’кӮЕғhғҚғhғҚӮЙ—nӮҜӮДғvҒ[ғӢӮМӮжӮӨӮЙӮИӮБӮДӮўӮДҒAҗ^Қ»Қ»“SӮНүt‘МӮЙӮНӮИӮзӮё”ј—n—ZӮМҸу‘ФӮЕӮ¶ӮнӮ¶ӮнӮЖӮ»ӮұӮЙҚ~ӮиӮДӮўӮӯҒBӮ»ӮМүЯ’цӮЕҺ_ү»•ЁӮЕӮ ӮйҚ»“SӮ©ӮзҺ_‘fӮӘ”ІӮ©ӮкӮДҒiҒҒҠТҢіҒjҒAҗ…ӮЙҗZӮ©ӮБӮҪғtғҚҒ[ғgӮМӮжӮӨӮИҸу‘ФӮЕыЛҒiӮҜӮзҒjӮЖӮИӮБӮДҗ¬’·ӮөӮДӮўӮӯҒBӮұӮсӮИӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮМӮНҗФ–ЪҚ»“SӮМ—n—Zү·“xӮӘҗ^Қ»Қ»“SӮжӮи’бӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕҒAӮұӮМҗв–ӯӮИҸрҢҸҒҒ‘L“SӮН—ZӮҜӮйӮӘҗ^Қ»Қ»“SӮН—ZӮҜҗШӮзӮИӮў’ц“xӮМү·“xӮрҲЫҺқӮөӮИӮӘӮзҒAҲк’иӮМҺһҠФҠФҠuӮЕ–Ш’YӮЖҚ»“SӮр“Ҡ“ьӮөӮДӮўӮӯ "ҲА’и‘ҖӢЖ" ӮМҸу‘ФӮрӮR“ъ–ЪӮЬӮЕ‘ұӮҜӮДӮўӮӯӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ӯ»ӮөӮДӮұӮұӮӘ–К”’ӮўӮЖӮұӮлӮИӮМӮҫӮӘҒA‘L“SӮМғvҒ[ғӢӮЙ•ӮӮўӮҪҸу‘ФӮЕӮўӮйӮЖҒAыЛӮЙҠЬӮЬӮкӮДӮўӮй•sҸғ•ЁӮӘҒA—nӮҜӮҪ‘L“SӮМӮЩӮӨӮЙҲЪ“®ӮөӮДӮўӮӯӮЖӮўӮӨҒBӮВӮЬӮиү»Ҡw“IӮИғNғҠҒ[ғjғ“ғOҚм—pӮа“ҜҺһӮЙӮЁӮұӮйӮзӮөӮўҒBӮұӮМӮЖӮ«Қ»“SӮЙҠЬӮЬӮкӮДӮўӮҪҚ»ӮИӮЗӮМ”сӢа‘®җ¬•ӘӮвҒA’YӮМҺcҹФҒAҳFӮМ“y•ЗӮИӮЗӮағXғүғOӮЖӮИӮБӮДҚ¬ӮҙӮиӮұӮЮҒBӮ»ӮөӮД‘ҖӢЖӮрҺ~ӮЯӮй’ј‘OӮЙҳFӮМ’кӮЙҢҠӮрӮ ӮҜӮДҒAӮұӮМ•sҸғ•ЁӮрҠЬӮсӮҫ‘L“SҒiғmғҚҒjӮр—¬ӮөӢҺӮкӮОҒAҚЕҢгӮЙҺcӮБӮҪыЛӮМ•”•ӘӮӘҗҙҸғӮИҚ|ӮМүтӮЖӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

ӮұӮМүОӮр“ьӮкӮДӮ©Ӯз“SӮӘ“ҫӮзӮкӮйӮЬӮЕӮМҲкҳAӮМҚH’цӮрҒAӮҪӮҪӮзҗ»“SӮМҗўҠEӮЕӮН "Ҳк‘г" ҒiӮРӮЖӮжҒjӮЖҢДӮсӮҫҒBӮИӮЙӮвӮзҗlҗ¶ӮӘҲкҸ„ӮиӮөӮДӮөӮЬӮўӮ»ӮӨӮИӢҝӮ«ӮМ’PҲКӮЕӮ ӮйҒB

ӮіӮДҳFӮМүңӮЙӮНҚ»“S’uӮ«ҸкӮӘӮ ӮБӮҪҒBҢ»ҚЭӮНҢ©ҠwҺТӮЦӮМҗа–ҫӮМӮҪӮЯӮЙҚЕ’бҢА•K—vӮИ•Ә—КӮөӮ©’uӮ©ӮкӮДӮўӮИӮўӮӘҒAӮұӮұӮӘүТ“®ӮөӮДӮўӮҪҚ ӮЙӮНҸнҺһҗ”Ҹ\ғgғ“ҲИҸгӮӘҗПӮЬӮкӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒB”Ҫ‘О‘ӨӮЙӮН’YӮрҗПӮсӮЕӮЁӮӯғXғyҒ[ғXӮаӮ ӮйҒB

‘ҖӢЖӮЙӮН‘е—КӮМ’YӮЖҚ»“SӮӘ“Ҡ“ьӮіӮкӮҪҒBҲк‘гӮЕҚ»“SӮPӮRғgғ“ҒA–Ш’YӮPӮRғgғ“ҒBӮұӮкӮЕ“ҫӮзӮкӮй“SӮНӮRғgғ“ҺгӮЕҒA’PҸғҺы—ҰӮЕӮўӮҰӮОӮQӮTҒ“ӮрҗШӮйҒBҗn•ЁӮЙҺgӮӨӢКҚ|ӮНҒAӮ»ӮӨӮөӮД“ҫӮзӮкӮҪыЛҒiӮҜӮзҒjӮМ’ҶӮ©ӮзҒAӮіӮзӮЙҸу‘ФӮМ—ЗӮў•”•ӘӮМӮЭӮрҺжӮиҸoӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҠ„ҚҮӮНыЛ‘S‘МӮМ1/3ӮЩӮЗӮЕҒA“Ҡ“ьӮөӮҪҚ»“S—КӮ©ӮзӮЭӮкӮОҺы—ҰӮНӮPҠ„–ў–һӮЖӮўӮӨҗҰӮЬӮ¶ӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒi—]ӮБӮҪ•”•ӘӮН•п’ҡ“SӮЙүБҚHӮЕӮ«ӮйӮМӮЕӮ·ӮЧӮДӮӘ–і‘КӮЖӮўӮӨ–уӮЕӮаӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮӘ ^^;Ғj

Ӯ»ӮМ“_ӮҫӮҜӮЙ’…–ЪӮ·ӮкӮО ҒuӮ¶ӮбӮ ҒA“ъ–{ӮМҗ»“SӮБӮД”сҢш—ҰӮЕғ_ғҒӮҫӮБӮҪӮМӮ©ҒHҒv ӮЖӮўӮӨӢcҳ_ӮӘӢNӮұӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮөӮ©Ӯө—mҺ®ҚӮҳFӮжӮиӮа’бү·ҲжӮЕҚsӮнӮкӮйӮҪӮҪӮзҗ»“SӮНҒA—УӮв—°ү©ӮЖӮўӮБӮҪ•sҸғ•ЁӮрӮЩӮЖӮсӮЗҠЬӮЬӮёҒAҚdӮіӮрҢҲӮЯӮй’Y‘fҠЬ—L—КӮаӮЩӮЗӮжӮў“БҺкҚ|ҒiӢКҚ|ҒjӮрҒA’јҗЪ“ҫӮзӮкӮйӮЖӮўӮӨ“_ӮЕ“ҫ“пӮў—ҳ“_ӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮ»ӮұӮМӢK–НӮМҺ{җЭӮЕҚӮ•iҺҝӮМҚ|Ӯр“ҫӮжӮӨӮЖӮөӮҪҸкҚҮҒAҺһ‘гҗ«ӮрүБ–ЎӮ·ӮкӮО "ӮҪӮҪӮзҗ»“S" ӮНӢЗҸҠүрӮЖӮөӮДӮНҸ\•ӘӮЙ "Ӯ Ӯи" ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖ•MҺТӮНҺvӮӨҒB

—]’kӮЙӮИӮйӮӘ’ҶҚ‘ӮЕӮНҗј—mӮжӮиӮа1000”NӮа‘ҒӮӯҗО’YүО—НҒiғRҒ[ғNғXҒjӮЙӮжӮйҗ»“SӮӘҺnӮЬӮБӮДӮўӮҪҒBӮұӮҝӮзӮН”R—ҝӮЖӮИӮй–Ш’YӮМ“ьҺи“пҒҒҗX—СҢНҠүӮрҢ_Ӣ@ӮЙҒA”MҢ№ӮрҺҹ‘PӮМҚфҒҒү»җО”R—ҝӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҢгӮМҗј—mӮМғpғhғӢ–@ӮЙӢЯӮӯҒA“SҚzҗОӮрҢҙ—ҝӮЙӮЬӮё‘L“SӮрӮВӮӯӮиҒAӮ»ӮұӮ©Ӯз’E’YӮөӮДҚ|Ӯр“ҫӮйаuҚ|–@ӮЖӮўӮӨҺи–@ӮӘӮРӮлӮӯҚsӮнӮкӮҪҒBӮұӮкӮНғRҒ[ғNғXӮМӢӯ—НӮИүО—НӮЙ”CӮ№ӮДғhғҚғhғҚӮЙ—nӮ©ӮөӮҪ‘L“SӮЙ’E’YҚЬӮрүБӮҰӮД–_ӮЕӮ®ӮйӮ®ӮйӮЖӮ©Ӯ«үсӮ·ӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB

ҒҰҺКҗ^ӮНWikipediaӮМғtғҠҒ[‘fҚЮӮжӮиҲш—p

ӮҪӮҫӮөӮұӮМ•ы–@ӮНҒA“SҚzҗОӮвҗО’YӮМ“ьҺиҚў“пӮҫӮБӮҪ“ъ–{ӮЕӮНӮіӮБӮПӮи—¬ҚsӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ъ–{җlӮЙӮЖӮБӮДҚЕӮаҗgӢЯӮЙӮ ӮБӮҪ”R—ҝӮНӢЯҗўӮЙҺҠӮйӮЬӮЕӮёӮБӮЖ–Ш’YӮЕҒAӮөӮ©ӮаҺјҸҒӮИӢCҢуӮЙҢbӮЬӮкӮҪ“ъ–{Ғi“БӮЙҺRүA’n•ыҒjӮЕӮНӮўӮӯӮз–ШӮр”°ӮБӮДӮаҗXӮНҚДҗ¶ӮөҒAҗsӮ«ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМӮ ӮҪӮиӮМҺ–ҸоӮӘҒA“ъ–{җlӮрӮөӮД–Ш’YғxҒ[ғXӮМҗ»“SҺи–@ӮрӮЖӮұӮЖӮсӮЬӮЕ’ЗӢҒӮ·Ӯй "ӮҪӮҪӮзғIғ^ғN" ӮЙӮөӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB

ҒЎ ӮаӮӨҸӯӮөҒAӮҪӮҪӮзҳFӮМҳbӮИӮЗ

ӮіӮДүҪӮвӮз’EҗьӮөӮДҺАҚЫӮЙҢ©ӮҪӮұӮЖӮаӮИӮўӮҪӮҪӮзҗ»“SӮМҚH’цӮМҳbӮИӮЗӮрҸ‘ӮўӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ ӮЬӮи‘е•—ҳC•~ӮрҚLӮ°Ӯ·Ӯ¬ӮДҠФҲбӮБӮҪӮұӮЖӮрҸ‘ӮўӮДӮөӮЬӮБӮДӮағAғҢӮИӮМӮЕҒAҳbӮрҢіӮЙ–ЯӮ»ӮӨҒi^^;Ғj

ҚӮ“aӮМҳFҳeӮЙӮНҒAҸәҳaӮSӮS”NӮЙ•ңҢі‘ҖӢЖӮрӮөӮҪӮЖӮ«ӮМғpғlғӢӮӘҸьӮБӮДӮ ӮБӮҪҒBҚЕҢгӮМҗў‘гӮМ‘әүәӮӘӢZҸpӮрҢгҗўӮЙҺcӮ·ӮҪӮЯӮЙҚsӮБӮҪҺАҸШҺАҢұӮМӮЖӮ«ӮМҺКҗ^ӮҫӮ»ӮӨӮЕҒAӮұӮМӮЖӮ«ӮНӮ¶ӮЯӮДҠO•”ӮМҠwҺТӮв•с“№җwӮИӮЗӮӘ“ьӮБӮДҸЪҚЧӮИӢLҳ^ӮрҺcӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮЬӮЕӮНҲкҺq‘Ҡ“`ӮЕ“`ӮҰӮзӮкӮДӮ«ӮҪ‘әүәӮМ”й“`ӮН–{“–ӮЙ "”й–§" ӮЙӮіӮкӮДӮўӮДҒAүҪӮМҺj—ҝӮаҺcӮіӮкӮДӮўӮИӮўҸу‘ФӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB

”й“`ӮМӮРӮЖӮВҒAҳFӮМ“а•”Қ\‘ўӮНӮұӮсӮИӮУӮӨӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB“y•ЗӮМҢъӮіӮНҚЕҸг•”ӮЕ10cm’ц“xҒAүәӮЙӮўӮӯӮЩӮЗҢъӮӯҠжҸдӮЕӮ ӮйҒB’YӮЖҚ»“SӮМ“Ҡ“ьӮіӮкӮйӮЁҠҳӮМ•”•ӘӮМ’f–КӮНғzҒ[ғҖғxҒ[ғXҢ^ӮЙӮВӮӯӮзӮкӮДӮўӮйҒB‘ҖӢЖӮрҠJҺnӮ·ӮйӮЖӮұӮМ“y•ЗӮрҗG”}ӮЙӮөӮД "ӢтӮў" ӮИӮӘӮзҚ»“SӮМҠТҢіғvғҚғZғXӮӘҗiҚsӮөҒAүәӮМӢ·ӮўғXғyҒ[ғXӮЙ“SӮӘ—ӯӮЬӮБӮДӮўӮӯҒB‘ҖӢЖҠъҠФӮӘӮR“ъӮЖӮ©ӮS“ъӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮМӮНҒAҳF•ЗӮМ‘ПӢvҢАҠEҒiҒҰҒjӮӘӮ»ӮМӮ ӮҪӮиӮЙӮИӮйӮҪӮЯӮзӮөӮўҒB

ҒҰ‘ҖӢЖӮр‘ұӮҜӮДӮўӮӯӮЖ“y•ЗӮӘӮЗӮсӮЗӮс”–ӮӯӮИӮиҒAӮвӮӘӮДҠ„ӮкӮД•цүуӮөӮДӮөӮЬӮӨ

ӮұӮМҳFӮМ’nҸг•”•ӘӮНҒA‘ҖӢЖӮМӮҪӮСӮЙҚ\’zӮөӮДҒAҸIӮнӮйӮЖүуӮөӮҪҒB“SӮН–Ш’YӮЖҲкҸҸӮЙҳFӮМ’кӮЙ—ӯӮЬӮБӮДӮўӮйӮМӮЕҒAҳFӮрүуӮіӮИӮўӮЖҺжӮиҸoӮ№ӮИӮўӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBыЛӮрҺжӮиҸoӮөӮҪҢгӮНҒAҺҹӮМғ`Ғ[ғҖӮЙғoғgғ“ғ^ғbғ`ӮөҒAӮЬӮҫ”MӮўҸДӮҜӮҪҳFҸ°ӮМҸгӮЙҺҹӮМҲк‘гҒiӮРӮЖӮжҒjӮМӮҪӮЯӮМҳFӮӘҚ\’zӮіӮкҒAҺҹӮМ‘ҖӢЖӮЙ”хӮҰӮҪҒBҚЕҗ·ҠъӮЙӮНӮ»ӮсӮИғTғCғNғӢӮӘ“~ӢGӮМғIғ“ғVҒ[ғYғ“ӮўӮБӮПӮў‘ұӮўӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒB

ҢWҲхҺҒӮН ҒuҳFӮрүуӮөӮДҺжӮиҸoӮөӮҪыЛӮНҒAӮұӮӨӮвӮБӮДҗ¶–ШӮМғRғҚӮМҸгӮрҒcҒv ӮЖҒAҗ^ӮБҗФӮЙҸДӮҜӮҪыЛҒiӮҜӮзҒjӮрҺжӮиҸoӮ·—lҺqӮрҗа–ҫӮөӮДӮӯӮкӮҪҒBҒcӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮаҒAҳbӮМ“а—eӮа–К”’ӮўӮҜӮкӮЗҒAӮұӮМ•ыӮН–{“–ӮЙ“SҚмӮиӮӘҚDӮ«ӮЕҚDӮ«ӮЕӮҪӮЬӮзӮИӮўҒcӮЖӮўӮӨғIҒ[ғүӮр”ӯӮөӮДӮўӮДҒAҗl•ЁӮ»ӮМӮаӮМӮӘӮұӮМ‘әӮМ“SӮЙ‘ОӮ·ӮйҺpҗЁӮр‘МҢ»ӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫҒi^^;Ғj

ӮіӮДҚД“xӮҪӮҪӮзҳFӮЙ–ЪӮрҢьӮҜӮДӮЭӮжӮӨҒBҳFӮМҚ¶үEӮЙӮНӢуӢCӮр‘—ӮиҚһӮЮ”zҠЗӮӘғ^ғR‘«ӮМӮжӮӨӮЙҺжӮи•tӮўӮДӮўӮйҒBӢП“ҷӮЙӢуӢCӮр‘—ӮиҚһӮЮӮұӮЖӮЕҒAҳFӮМү·“xӮрҲЫҺқӮ·ӮйҸd—vӮИӢ@Қ\ӮЕӮ ӮйҒB”S“yӮӘҗ·ӮзӮкӮДӮўӮйӮМӮН‘П”M–h•ЗӮМҲУ–ЎӮӘӮ ӮйӮ»ӮӨӮЕҒA“БӮЙ‘ҖӢЖӮМҚЕҢгӮЙҳFӮрүуӮ·ҸuҠФӮЙҒA–Т—уӮИ”MӮр—ҒӮСӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕидӮМ•”•ӘӮН”O“ьӮиӮЙ“yӮӘҗ·ӮзӮкӮҪӮзӮөӮўҒB

Ӯ©ӮВӮДӮНӮұӮұӮЙ“V”үидҒiӮДӮсӮСӮсӮУӮўӮІҒjӮӘҺжӮи•tӮ«ҒA”ФҺqӮЖҢДӮОӮкӮй’S“–ҺТӮӘ‘ҖӢЖ’ҶӮНӮёӮБӮЖидӮр“ҘӮсӮЕ•—Ӯр‘—Ӯи‘ұӮҜӮДӮўӮҪҒBҳFӮМ”RҸД’ҶӮН•РҺһӮаӢxӮЮӮұӮЖӮӘӢ–ӮіӮкӮИӮўӮМӮЕҒAӮUҗlҠ|Ӯ©ӮиӮЕҢр‘гӮЕ“ҘӮсӮҫӮЖӮўӮӨҒB

җӣ’JӮМҚӮ“aӮЕӮНҒAӮұӮМ•”•ӘӮЙ–ҫҺЎҲИҚ~ӮНҗ…ҺФӮр—ҳ—pӮөӮҪ‘—•—Ӣ@Ӯр“ұ“ьӮөӮДҒA“–ҺһӮИӮиӮМ "ӢЯ‘гү»" Ӯрҗ}ӮБӮДӮўӮйҒB–ҫҺЎҺһ‘гӮН—mҚ|ӮЙүҹӮіӮкӮДҳaҚ|ӮӘҗҠ‘ЮӮөӮДӮўӮБӮҪҺһ‘гӮЕӮаӮ ӮйӮМӮҫӮӘҒAӮИӮсӮЖӮ©ҸИ—Нү»ҒAҢш—Ұү»Ӯрҗ}ӮБӮДӢЈ‘Ҳ—НӮрҲЫҺқӮөӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪ—lҺqӮӘҺfӮҰӮДӢ»–Ўҗ[ӮўҒB

ҺжҚЮҺһӮ©ӮзҺһҠФӮӘҢoӮБӮДҸӯҒXӢLүҜӮӘһB–ҶӮИӮМӮҫӮӘҒi^^;ҒjҒAӮҪӮөӮ©ӮұӮкӮӘ’n’ҶӮЙ–„җЭӮіӮкӮҪ‘—•—ҠЗӮҫӮБӮҪӮЖҺvӮӨҒBҗМ•—ӮМҳQ–ҹӮрӢҒӮЯӮйҢьӮ«ӮЙӮН ҒuӮҰҒ[ҒAҗ…ҺФӮЖӮНӮўӮҰӢ@ҠBү»ӮөӮҝӮбӮБӮДӮйӮМҒ[Ғv ӮЖғcғbғRғ~ӮрҺуӮҜӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮҜӮкӮЗҒAӮұӮӨӮўӮӨҚH•vӮӘҲЧӮіӮкӮДҢш—Ұү^—pӮЕӮ«ӮҪӮ©ӮзӮұӮ»ҒAӮұӮМҚӮ“aӮӘҚЕҢгӮЬӮЕ‘¶‘ұӮЕӮ«ӮДҢ»ҚЭӮаӮ»ӮМҺpӮр—ҜӮЯӮДӮўӮйӮЕӮ ӮйҒB•MҺТ“IӮЙӮНҒAғKғ`ғ“ғR“IӮЙҺYӢЖӮЖӮөӮДҗ¶Ӯ«ҺcӮиӮрҗ}ӮБӮҪ“–ҺһӮИӮиӮМҢoүcҺТӮМҲУҺvӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮӘҺfӮҰӮДҒAӮЖӮДӮаӢMҸdӮИӮаӮМӮМӮжӮӨӮЙҺvӮҰӮҪӮМӮрҠoӮҰӮДӮўӮйҒB

ҒcӮөӮ©ӮөӮ»ӮсӮИҗ¶Ӯ«ҺcӮиӮрҗ}ӮБӮҪ "ӮҪӮҪӮзҸк" ӮаҒA‘еҗіҺһ‘гӮўӮБӮПӮўӮЕӮ»ӮМ–Ҫү^ӮНҗsӮ«ӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB‘еҗіҺһ‘гӮЖӮўӮӨӮМӮН‘O”јӮН‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙ”әӮӨ’ҙҚDҢiӢCҒAҢг”јӮНӮ»ӮМ”Ҫ“®ӮЙӮжӮй’ҙ•sҢiӢCҒ{ҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮЙӮжӮйҢoҚПҸkҸ¬ӮЖӮўӮӨҺһ‘гӮЕҒA“БӮЙҢг”јӮН–ҫҺЎҠъҲИ‘OӮ©Ӯз‘ұӮӯҠйӢЖӮӘғoғ^ғoғ^ӮЖ“|ӮкӮҪҺһ‘гӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҗн‘ҲҸI—№ӮЕӢ}ҢғӮЙҸkҸ¬ӮөӮҪ“SҚ|Һщ—vӮМҗжҚЧӮиӮМӮИӮ©ҒAҸoү_ӮМҗ»“SӢЖӮЙӮаӮВӮўӮЙҲш“ұӮӘ“nӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

ӮЁӮ»ӮзӮӯҒAӮұӮұӮЙүОӮӘ“ьӮйӮұӮЖӮНӮұӮМҗжӮа–іӮўӮМӮҫӮлӮӨҒBӮаӮӨ•S”NӮҝӮ©Ӯӯ“SӮрҗ¶ӮЭҸoӮөӮДӮўӮИӮў "ӮҪӮҪӮзҸк" ӮНҒAӮ·ӮБӮ©ӮиҲвҗХ‘RӮЖӮөӮД”–ҲГӮўҢҡ•ЁӮМ’ҶӮЕ’ҫ–ЩӮөӮДӮўӮйҒB

ҒcӮұӮкӮаӮЬӮҪҒAҺһ‘гӮМ—¬ӮкӮИӮМӮ©ӮИ ҒiҒLҒEғЦҒEҒMҒj

ҒЎ Ӯ»ӮөӮДҒAүр‘МҸC—қӮӘҺnӮЬӮБӮҪ

ӮЕӮНҺһҠФӮр–ЯӮөӮДӮЭӮжӮӨҒBӮұӮкӮӘҒAҢ»ҚЭҒi2013/3/22ҒjӮМҚӮ“aӮМ—lҺqӮЕӮ ӮйҒBӮИӮсӮЕҚHҺ–’ҶӮМҢ»ҸкӮЙ“ьӮБӮДӮўӮйӮсӮҫҒAӮЖӮМғcғbғRғ~ӮрҺуӮҜӮ»ӮӨӮҫӮҜӮкӮЗӮаҒAҲкүһӢ–үВӮН‘ХӮўӮДӮўӮйӮМӮЕ–і’fҗi“ьӮЕӮНӮИӮўҒi^^;Ғj Ӯ»ӮкӮЙӮөӮДӮаҒAӮ·ӮБӮ©ӮиҚң‘gӮЭӮҫӮҜӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮИӮҹҒcҒBҠМҗSӮМӮҪӮҪӮзҳFӮНҒAҚЎүсӮНғJғoҒ[ӮЕ•ўӮнӮкӮДҢ©ӮйӮұӮЖӮНҠҗӮнӮёҒBҒcӮЬӮ ӮұӮМҸу‘ФӮЕӮНҺd•ыӮӘӮИӮўӮ©ҒB

Ң©ӮкӮОҲк•”ӮНҗVӮөӮў•”ҚЮӮЕ’uӮ«Ҡ·ӮҰӮзӮкӮДҗ^җVӮөӮўҗFӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮұӮұӮНӮ ӮӯӮЬӮЕӮаҺА—p–{ҲКӮМҢҡ•ЁӮЕҒAӮ»ӮкӮЩӮЗҚӮӢүӮИҚЮ—ҝӮӘҺgӮнӮкӮДӮўӮй–уӮЕӮНӮИӮўҒB’·”NӮМҺg—pӮЕӮ ӮҝӮұӮҝҸқӮсӮҫүУҸҠӮӘҚLӮӘӮи‘П—pҢАҠEӮЙӢЯӮ©ӮБӮҪӮзӮөӮӯҒA“KӢX•вӢӯҒA•вҸCӮӘҚsӮнӮкӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

ҸC•ңҚмӢЖӮЙӮНӮT”NӮЩӮЗӮрӮ©ӮҜӮй—\’иӮҫӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮкӮӘҚПӮсӮҫӮзҺҹӮМүр‘МҸC—қӮНүҪ•S”NӮаҗжӮЙӮИӮйӮЖӮаҺfӮБӮҪҒBӮ»ӮӨӮўӮӨҠП“_ӮЕӮНҒAӮұӮМғ^ғCғ~ғ“ғOӮЕҺКҗ^ӮрҺBӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮҪӮМӮН”сҸнӮЙӢMҸdӮИӮұӮЖӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҚр”NӮМӮӨӮҝӮЙҢГӮСӮД–ЎӮМӮ Ӯй“y•ЗӮМҺКҗ^ӮИӮЗӮрҺBӮБӮДӮЁӮўӮҪӮМӮаҒAҚЎӮЖӮИӮБӮДӮНӮвӮНӮиӢMҸdӮИӮаӮМӮҫӮлӮӨҒB

үр‘МӮіӮкӮҪ•”ҚЮӮЙӮНҒAҳa“BӮӘҺgӮнӮкӮДӮўӮҪҒB—m“BӮЖҲбӮБӮДҳa“BӮН“SӮМҸғ“xӮӘҚӮӮўҒB–Ӣ––ҲИ‘OӮМҢҡ’z•ЁӮ©ӮзүсҺыӮөӮҪ“BҒiҒҒҳa“BҒjӮНҒA’b–иү®ӮЕүөӮөӮДӮаӮзӮҰӮО“ҒҢ•ӮЙ’bӮҰӮИӮЁӮ·ӮұӮЖӮаӮЕӮ«ӮйҒBӮ»ӮкӮӘӮұӮұӮЕӮНҗЙӮөӮ°ӮаӮИӮӯҺgӮнӮкӮДӮўӮйҒB

ӮұӮҝӮзӮН“ҜӮ¶ӮӯҒAҳa“SӮМиPҒiӮ©Ӯ·ӮӘӮўҒjӮЕӮ ӮйҒB’z260”N—]ӮрҢoӮДӮИӮЁҒAӮөӮБӮ©ӮиӮЖӢҖӮҝӮёӮЙҺcӮБӮДӮўӮйҒBҒcӮөӮ©ӮаӮЩӮЖӮсӮЗ•…җHӮзӮөӮў•…җHӮӘӮИӮўҒBҗҰӮў‘ПӢvҗ«ӮҫӮИҒB

Ӯ»ӮөӮДүр‘МҚмӢЖ’ҶӮаҒAӢаү®Һqҗ_ӮМҗ_’IӮНҺи•tӮ©ӮёӮЕ’uӮ©ӮкӮДӮўӮҪҒBҚеӮНҢНӮкӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮҫӮӘ’ҚҳA“кӮЖ”tӮНҗVӮөӮӯҒAӮҝӮбӮсӮЖғҒғ“ғeғiғ“ғXӮНӮіӮкӮДӮўӮйӮзӮөӮўҒBҗ_—lӮМҚҝӮ·ӮйвKӮНҠOӮЙӮаӮ ӮйӮМӮЕҒA’ЗҒXҸРүоӮөӮДӮўӮ«ӮҪӮўҒB

<ӮВӮГӮӯ>

гҖҗж—…гҒ®гҒҠдҫӣгҖ‘

гғ»ж°—иұЎеәҒйҖұй–“еӨ©ж°—

гғ»й«ҳзҹҘеӨ§еӯҰ ж°—иұЎжғ…е ұиІў

гғ»ж°—иұЎеәҒгғЎгғғгӮ·гғҘдәҲе ұ

гғ»йӮЈй ҲиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»й»’зЈҜиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еЎ©еҺҹжё©жіүе…¬ејҸHP

гғ»иҘҝйӮЈй ҲйҮҺиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еӨ§з”°еҺҹеёӮиҰіе…үеҚ”дјҡ