2022.07.20 霞ヶ浦の風景(その6)

■ 浮島へ

さて時計をみるともう午後3時。なんとなく潮来までいければラッキーくらいに考えていたけれども、途中で時間を使い過ぎた(笑) せめて浮島くらいまでは到達しよう、と R125 でびゅわーんとかっ飛んでいく。

相変わらず風景はまっ平。人工的な干拓地を洪積平野と呼んで良いものかいささかハテナの気分はあるが、四捨五入すればまあ洪積平野といって差し支えはなかろう。

このあたりも標高は1m未満で、天気の神様のご機嫌がちょっとナナメになればすぐに水没してしまう可能性がある。それがかろうじて防がれているのは、防潮堤と無数の排水ポンプによる制御のおかげである。その意味では、茨城県民は科学の力の恩恵を最も受けている人々かもしれない。

これから向かう浮島とは、西浦の東端にちかい古集落である。 といっても用があるのは集落のほうではなく、霞ヶ浦に面した小袖ヶ浜だ。ここは葦原の多い霞ヶ浦にあって数少ない砂浜のあるところで、かつては海水浴ならぬ湖水浴ができた。砂地なので水田化の対象にもならず、古い時代の風景が見られるのではないかと期待して向かってみたのだ。

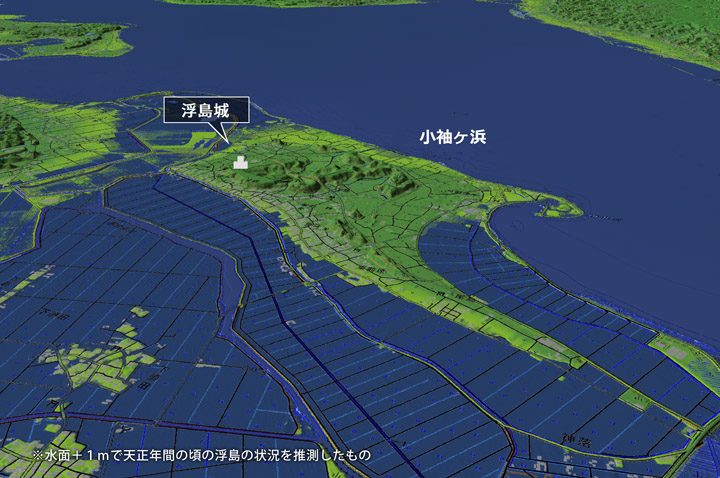

ちなみに水面水準を+1mするとかつて島だった頃の浮島の姿が浮かび上がる。日本列島の太平洋側の潮の干満差は2mほどなので、かつて河口堰がなく、かつ浅間山の噴出物で利根川河口が閉塞する前の霞ヶ浦なら、潮の干満によってほぼこのMAPに示したくらいの面積が逆流してきた海水に漬かっていたことだろう。

この状態でも小袖ヶ浜の位置は変わらない。戦国時代にはこの島に物部氏の末裔となる浮島弾正なる武将が城を構えていたそうで、雰囲気としては東国の瀬戸内海みたいなものだったのかなとも思う。さて、実際にはどんなところなのだろう。

西の州と呼ばれる干拓地を東遷しr206を走っていくと……おお見えてきた、あれがかつての浮島か。

標高は高い所で25mくらい。たしかに城砦になりそうなところだ。そしていま筆者が走っているところがかつては湖底というか海底だったところで、江戸時代になってから利根川東遷事業や浅間山の噴火で上流から流れてきた堆積物が溜まって砂州のような状態になった。こうしてみると、ちょっとしたモン・サン・ミシェルみたいな感じだな。

時間があれば城跡探訪などしてもよかったかも知れないが、今回は水辺の風景優先で島部分を突っ切って和田岬側に突きぬけてみた。

そのまま岬をぐるりと廻っていく。おやここには葦原は無いのだな。代わりに松の木が繁茂している。

土浦方面の湖面とは様相がずいぶん異なり、水面にいくらか波が立っている。あきらかに、水が動いていることがわかる。同じ湖なのに全然雰囲気が違う。これはどうしたことだ。

■ 小袖ヶ浜

やがて砂浜が現れた。 おおここが小袖ヶ浜! 泥とアオコと葦原ばかりのように思えた霞ヶ浦にも、こんなところがあったんだな。現在では浮島公園として整備されているようで、和田岬にある運動公園の付近から蛍公園のあたりまでがその範囲になる。

小袖ヶ浜の名は、城の姫君に由来するらしい。天正年間の頃(※)、常陸国北方を支配していた佐竹氏に攻められて浮島城は落城、城主の浮島弾正は討死してしまう。

その際、娘の小百合姫は城の裏門側に脱出、東側の浜まで逃げたものの、もはやこれまでと霞ヶ浦に身を投げた。 ここに約300年ほど続いた浮島氏は滅亡し、城は再建されることなく廃城となった。

伝承ではのちに姫の着ていた小袖の紋が浜の石に浮かび上がったといい、いつしかここは小袖ヶ浜の名で呼ばれるようになった。袖紋の浮かんだ石というのは今でもこの浜で採れるそうで、拾うと幸運が訪れるとか子宝に恵まれるなどと言われている。

※具体的に天正何年なのかがはっきりしないのだが、佐竹がこの方面に軍を動かしたとなると秀吉の北条攻め(天正18年)に呼応したものの可能性が高そうに思える。小田原が落城した後、翌天正19年にかけて常陸国南部に割拠していた小領主の掃討戦が行われており、そのときにまとめて滅ぼされてしまったのなら辻褄は合う。

※城跡には姫の霊を祀る姫宮神社が建てられ、これは現在も存続している。

残念ながらその袖紋の石というのは筆者にはみつけられなかったが、ここに浜があるということと、身投げの場になったということから、ひとつピンとくるものがあった。

あたりまえの話だが、身投げが成立するには充分な水深がなければならない。

その点、ここは浅瀬の多い霞ヶ浦のなかで、例外的に水深が深いのである。湖底には幅300m、深さ10mほどの帯状の谷間のような地形が東西に広がっている。岸辺に近いところでこれだけ水深があるのは西浦一帯ではここくらいだ。

※伝承では小百合姫は砂浜からジャブジャブと歩いて入水した訳ではなく、小舟に乗って岸を離れ、途中で逃げ切れないと悟って身を投げたらしい。

さて筆者は今回、歴史探訪というよりは風景を眺めようと思って来ているので、あまり勿体ぶらずに風景の謎解きをしてみよう。

ここに砂浜があるのは、沖合に水深があって水がつねに動き回っているおかげで、泥がなかなか沈降しにくいからではないかと筆者は推測している。浜にあるのは砂粒と小石ばかりで、それも波(※)に洗われて動き回る。こういうところでは泥土を好む葦は育ちにくい。

かつて湖水浴が成立したのは、こういう浜の環境があったからなのだろう。今では富栄養化が進んで 「泳ぐにはちょっとどうよ」 という評価になってしまっているけれども、砂浜はまだ健在だ。

※海ほどのザブーン感はないが風に吹かれてさざ波くらいは立っており、珊瑚礁のラグーン内程度の波打ち際となっている。

しかしその砂浜も、湖岸を流していくと波消しブロックで護岸工事が施されている区間が多い。こういうところだと水の流れが滞留して泥が溜まり、いくらか芦が生えつつある。 いろいろな目的があってこういう工事をしているのだろうけど、水の流れの加減次第で植生はずいぶんと変わるものだな。

現在の霞ヶ浦は出口が水門で閉め切られていて、湖水が入れ替わるのに平均200日ほどを要する。放っておいても水がどんどん流れていく河川や海洋と違って、いったん流入した栄養分は長期間にわたって排出されない。今の霞ヶ浦はそれをなんとか抑え込もうと鋭意努力中といった状態にある。

現在は植物を繁茂させて水中の窒素や燐酸を固定させましょう、というのが水質改善の方針らしいから、まあそちらに寄せた管理になっているのかもしれない。 いずれにしてもよそ者が口を出すような話ではないし、これはこれとして見守るべきなのだろうな。

■妙岐ノ鼻

さてそろそろ夕刻となり、リターンフェーズに入るべきところなのだが、日没までにもう一カ所くらいなら見ていけるだろう。 そんな訳で、最後に妙岐ノ鼻とよばれる砂州を見ていくことにした。この項で、本稿の締めくくりとしたい。

妙岐ノ鼻は小袖ヶ浜の当方3kmほどのところにある東西1km、南北800mほどの砂州である。国土地理院の地図では霞ヶ浦浮島湿原というちょっと味気ない名で記載されている。

ここは江戸時代に開削された農業用水路 "新利根川" の出口=妙技水道に面ししており、鼻のように突き出しているということで妙技ノ鼻と呼ばれている。

なぜここを見たかったのかといえば、まあ余計な説明なしに風景をみて頂ければわかるだろう。ここにはほとんど手つかずの葦原が広がっている。面積は52ヘクタールほどあり、霞ヶ浦の原風景みたいな景観が見られるのだ。

茅葺屋根の多かった昔はここは葦(※)の刈り取りが行われていたそうだが、今では環境保護の対象になって、すっかり野鳥の楽園になっている。人の手が入らないと葦原というのはこんなにも広々と繁茂してしまうのだな。

※葦(あし)の読み方では "悪し" に通じて縁起が悪いというので、建築屋の世界では "良し" と言い換えて同じ漢字を当てて葦(よし)とする。そんな訳で、「葦原」 と漢字で書いた場合、読みは "あしはら" と "よしはら" のどちらも正解である。現地の案内板では片仮名でヨシと記載されていた。

ちょっとした展望スペースがあるので踏み込んでみよう。

解説板があるのでナナメ読みしてみたけれど、バードウォッチャー向けの話しか書いていないようだ。もうすこし歴史的な内容があるといいのだが、まあ仕方がない。世の中のニーズは、たぶんそっちのほうが大きいのだろう。

さてここは国土地理院的には湿原という区分になるようだが、どの程度の湿原なのだろう。道路下の土は乾いているようだが・・・

おっ……たしかに、水が染み出しているな。

よく見ると路肩の整備工事が行われたばかりのようで、表土がむきだしの部分は乾燥しているけれども、葦の生えているゾーンは水をたっぷり含んで土が黒味を帯びている。たしかにここは、湿原と呼んで良さそうだ。

これが、1km先の水面に向かって、すこしずつ含水率を上げながらゆるゆると泥田のようになっていくのか。

その水面は、遙か彼方にあって目が届かない。

ゆっくりと日が暮れゆく中、筆者はこの風景をしばし眺めてみた。おそらく弥生の頃、霞ヶ浦に最初に居を構えた人々も同じような風景をみたことだろう。

豊葦原瑞穂国(とよあしはらのみずほのくに)、葦原中国(あしはらのなかつくに)とは記紀に書かれたこの国の美称であった。弥生の文化圏では葦原は豊かさの験(しるし)であり、ここに来た者はきっと期待に胸をふくらませながら開拓に入ったにちがいない。

それから開発が行き過ぎて水害に見舞われるようになるまで、およそ千年。その後は治水の試行錯誤が延々と続き、現在は水質問題で四苦八苦している。

洪水に見舞われない程度の標高のあたりに耕作地をもち、そこそこの人口で、そこそこに暮らしていられたのはいつ頃までだったか。たぶんその頃が、いちばん人が幸せでいられた時代ではなかったかと、筆者はこの風景をみて思ってみた。

<完>