2011.02.26 南房総:フラワーラインを行く:後編 (その3)

■野島崎

さていよいよ本日の目的地、房総半島最南端の野島崎にやってきた。この付近は観光開発が盛んでホテルや民宿が林立している。人がやってくるのはやはり 「最南端」 という希少性のゆえらしく、筆者もまたそれに釣られてやってきた一人である(^^;)

この付近では花畑は山側に寄ったところにあり海岸からは見えない。住宅地と混在しているので観光農園のような派手さはないが、海岸沿いに並ぶホテルや民宿、土産物屋などの建物を防風林の代用して、賢くやっているらしい。

その野島崎は、伊豆半島を1/150くらいに縮めたような形状で房総半島の先端部にピョコンと付属している。

ここは元は野島という島であったものが、江戸時代中期の元禄地震(1703年)で隆起して陸続きになったものだ。地震の規模は推定でM8.1、震源はこの野島崎の直下である。津波は高さが最大7〜8mほどであったらしいが、至近距離からの直撃でおそらく逃げる余裕はなかっただろう。

この "地震" と "隆起"というのが野島崎(というか南房総一帯)を象徴するトピックでもあるので、ここではそのあたりを含めた話をして本稿を締めくくるとしよう。

さて岬の先端のお約束として、ここには灯台が建っている。東京湾に入港する船の指標として明治2年に整備された野島崎灯台で、現在でも野島崎のシンボル的存在である。

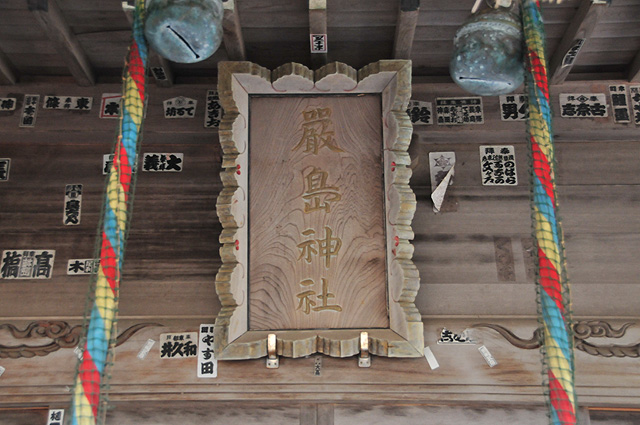

灯台の手前には江戸時代に建てられた厳島神社がある。創建は1776年頃で、元禄地震で旧野島が "岬" になってから73年後の建立である。歴史的経緯から言うと灯台よりも神社のほうがこの岬の本来の主ということになりそうだが、そろそろ筆疲れしてきたので詳細は割愛しよう。

そんなわけで、すっきり、にょっきりと建つ白亜の灯台にやってきた。フランス人技師による初代の灯台は関東大震災で倒壊してしまい、現在見ることができるのは震災後に再建された日本製のものである。こちらは第二次大戦中の米軍の爆撃にも耐えたそうで、なかなか丈夫に作られたらしい。

灯台内には初代の銘板が今も保存されていた。竣工は1870年(明治3年)1月19日とある。日本の公共施設なのにフランス語というのが何とも文明開花期の世相を残しているようで面白い。

さて灯台に登ってみると、岩礁だらけの野島崎の海が一望できた。こちらは相模湾側である。

一見すると異様な光景にみえる。波で平らに削られた岩礁が階段のようにズンと持ち上がって、そのまま市街地が乗っているような景観なのである。こんなところによく街を作ったものだな…(´・ω・`)

目を転じてこちらは太平洋側。手前の樹木の茂っている部分が土のある旧野島のオリジナル部分らしい。

付近はやはり岩礁ばかりで、砂浜らしいものは無い。しかしそれでもここの地名は "白浜町白浜" なのである。…といってもべつに詐欺や誇大広告という訳ではなく、地名の付いた頃には確かに少し奥まったところに白い砂浜があったのである。それが地震で一斉に持ち上がって、こんな状態になってしまったのだ。

房総半島南端は大地震があるたびに隆起する運命にあるらしく、この付近は元禄地震で5m、さらに関東大震災で2mほど隆起している。それ以前にも数次の大規模隆起があり、現在の市街地はそうやって形成された段丘の上に建っている。

海岸線から500mほども内陸に西横渚、東横渚などという砂浜を思わせる地名が見られるのは、そうやって浜端が沖合いに移動してきた名残でもあるのだ。

房総半島の地殻変動については、隆起ばかりが起こった訳ではない。ここから30kmほど北側の鴨川付近では逆に地盤が沈んでいく傾向もみえる。安房国の領域では大雑把にいって北側が沈んで南側が持ち上がるというのがここ数千年ほどの地質的トレンドらしい。

そのトレンドに乗って、館山平野も平砂浦も、そしてこの野島崎周辺もずんずんと海底からせり上がって現代までワンサイドゲームを続けている。度重なる地殻変動で土地が増えたのは圧倒的に現在のフラワーラインの周辺であり、過去500年程度のスパンでみると元禄地震のときの隆起が際立っている。このとき館山〜野島崎〜千倉周辺では多いところで海岸線が一気に200〜400mほども沖合いに移動した。そして住民は地震被害の対価として新たに広大な土地を手にしたのである。…それは、野島崎近郊でいうと平地面積が3〜4割ほども増えたほどの大規模なものであった。

ただし隆起したばかりの土地には多量の塩分を含んだ岩場や砂、砂利ばかりがあって "土" と呼べるものはない。何かを生産するための耕地として利用するためには、最初は岩を砕き、落葉や柴を敷いて腐らせて土を作るなど、何年にも渡って土地を改良していく必要があったことだろう。

元禄地震の後、しばらくの間南房総の農業についての記録は途絶える。 しかし砂地に防風林を植えたり、山に近い側から順に土を作りながら、少しずつ人の営みが海岸線を目指して進出していったであろうことは想像に難くない。

それが後にどうなったかというと、元禄地震から89年後の寛政4年(1792)11月、幕府老中松平定信が安房国を巡視した時の記録をみると、一面に水仙の花が咲いていると書かれているのである。コメの作りにくい隆起地は、こうして長い間に花畑として利用されるようになったらしい。

松平定信の安房国巡視は外国船の出没に対する海防の強化を図るものであったらしく、館山北部の保田のあたりから野島崎まで2泊しながら海岸線を見て回ったようだ。これは現在のフラワーラインとおおよそ重なるエリアで、野島崎については "野島崎は風が荒いが月と花が美しい" などと書き残されている。旧暦の11月は現在の暦でいうと12月〜1月頃にあたり、やはり寒い時期の花見ということで印象が強く残ったのかもしれない。

※写真の花は道沿いで適当に撮ったもので水仙ではありません(^^;)

■鰹と黒潮、そして花…

…ところで、切花であろうと鉢植えであろうと、生花というのは米俵のように山積みにして運ぶ訳にはいかないデリケートな商品である。江戸までおよそ130km、歩いて3〜4日ほどもかかる距離をいったいどうやって運んだのだろう。

そう思って調べてみて驚いた。なんと館山から直接海路で江戸を目指せば、当時の帆船でも10時間程度で到着できるのである。

ただし 「入り鉄砲に出女」 などという御禁制があるように、江戸への物資の運び込みには制限が多い。物理的にリーチ可能でも、普通なら役人がいちいち荷を検査するので何日も待たされることになる。…が、そこに安房国のもつもうひとつの顔=漁業王国としての側面が絶妙のアシストをしていたらしい。「それがどうした、魚なんて江戸湾でいくらでも獲れるじゃないか」 というツッコミがあるかも知れないが、江戸湾では獲れない黒潮の恵みを忘れてはいけない。

鰹(カツオ)である。

カツオの生食が広まったのは江戸時代になってからである。海から遠い京都と違って沿岸都市である江戸は短時間で鮮魚を運び込むことができ、これが刺身や寿司など海産物系の生食文化の隆盛につながった。芭蕉の句で

目に青葉

山不如帰(ほととぎす)

初鰹(はつがつお)

などと詠われたように、江戸中期には鰹はすっかり初夏の風物詩の地位を得ていた。もちろん初鰹は間違っても鰹節などの乾物にはしない。当然のように生で刺身や寿司、多少火を通すにしてもタタキ程度の調理で食するのであり、それが粋(いき)というものであった。

この生食用のカツオの供給地が、外洋に面した安房国の沿岸一帯なのである。10時間という輸送時間を考慮すると役人がいちいち検査をしていたのでは市場流通に間に合わないので、幕府は "旅客業務は行わない" との条件をつけたうえで輸送船が江戸に直行できるよう取り計らっていた。これもまた江戸っ子らしく粋な計らいといえる。

この高速な海上輸送で江戸と結ばれているというインフラの利便性に 「生花」 という商品が結びつくと、特に寒い季節には非常に競争力の高い産業が興りそうな気がする。冬は鰹漁のオフシーズンでもあり、この時期の生花は運送業者にとってちょうど扱いやすい商品だったのではないだろうか。

そんなことをつらつらと考えながら、灯台からみる太平洋を D300 で切り取ってみた。

ここから東側が、いわゆる外房ということになるのだろう。…残念ながら、沖を流れているはずの黒潮はここからではヴィジュアルに捕らえることは出来なかった。黒潮というくらいだから黒っぽい海水の流れらしいのだが、まさか海面に矢印の列が見える訳でもなく(笑)、実際には沖合い100kmほどのところを流れているため灯台からは視界は届かない。

この見えない潮の流れが、南房総=安房国のあらゆる風土に影響している。ただあまりにもスケールが大きすぎるので「さあ、これです!」 というような分かりやすい絵にはならない。そのあたりがカメラ片手の旅人にとっては少々もどかしくもあるけれども、ここは素直に白旗を上げて観念すべきところだろう。人間が小さすぎるというより、相手がが大きすぎるのだから…

■南端の碑

さて灯台からの景観を堪能した後は、足元の散策路を巡ってみた。

…やはり、最後はアレを見ておかねばならない。

コレが、そのアレである(なんだその日本語はw)。

かつて海底だった岬の突端には、今では陸地の尖端であることを主張する碑が立っている。明治初期に背後にみえる灯台が建ったのち、大正時代の関東大震災でさらに2mほどの隆起があって陸地はさらに南側に延びた。

そうやって新たに獲得した土地の先端をわざわざ確認して碑を建てるという行為には、ある種の執念というか、人の業というものが内在しているのかもしれない。あと何年か後にはまた巨大地震がいくつも起こってさらに沖合いに陸地が延び、やがてここも花畑になるのかもしれないが…それは筆者の寿命よりも先のことだろう。

今は、こうして碑の前に佇みマターリとするのみである。

そんな訳で、本稿はここでおしまいである。何か気の効いたオチでもあれば良いのだけれど、1本の観光道路を通るだけでこれだけバリエーションに富んだ見所が連続するとまとめるのも大変だし、ムリなオチなどは不要な気がする。

残念なことに最南端の碑の周辺には缶コーヒーをGETするべき場所がないのが少々アレだが、景観を壊してまで自販機を設置すべきとも思えないのでこれは我慢…かな(笑)

■帰路

せっかくなので帰路は往路でスルーした海ほたるに寄ってみた。夕日がなかなか美しい。

…が、お土産にはちょっと微妙だった。

枇杷(びわ)とか苺とか梨とか西瓜(スイカ)とかって、炭酸飲料にして旨いのだろうか? (核爆)

<完>

■あとがき

最初は軽〜く流して書けばいいや、という感覚で書き始めたレポートですが、中身が無いわりに存外大変な紆余曲折を経てまとめるハメになりました(笑)。…というのも、見どころが多すぎて何に焦点を当てていいのか非常に悩むのです。最初は 「早春の花が綺麗だねぇ〜」 で終わるつもりだったのですが、フタをあけるとネタが一杯という…(^^;)

さて日本近海を流れる黒潮の恩恵をうけて暖かい気候に恵まれた地方というのは九州、四国、紀伊、伊豆…と太平洋岸を転々と連なっていて、そのほぼ北端に当たるのが安房国=南房総ということになります。ここから北側にも黒潮の影響は及んでいますが、それは主に沖合いの漁場という切り口でみるべきで、陸上の景色でその影響が顕著に見えるのはやはり南房総あたりまででしょう。

黒潮は九州の南で二手に分かれ、その一方が日本海流となって北上していきます。これが冬季シベリアから吹き降ろしてくる冷たい季節風に水蒸気を供給して日本海側に雪を降らせるのはよく知られたとおりで、おかげでたかだか幅が200〜300kmの細長い日本列島において、大して緯度が変わらないのに西岸と東岸で豪雪地と花畑が同時に存在するという特異な環境が現出しています。こんなところは世界中探しても日本列島くらいしかないでしょう。

さて筆者の本拠地=那須での2月といえば、枯れ木と雪の無彩色な景色がデフォルトで、それはそれは地味なものです。花といえばかろうじて福寿草が咲いて、渋〜いザゼンソウがちょこんと花をつけるくらいでしょう。それだけに、鮮やかな花畑の広がる南房総の景色というのは、筆者にとってはかなり衝撃的に新鮮なのでありました。

しかし実際にその花風景を眺めようと思って来てみると、単純に温暖な楽園というわけではなく、花卉栽培の盛んなところというのは基本的に水田耕作には不向きなところが多いのですね。長い歴史の中で、砂や風を防ぎながら地震で隆起した塩分だらけの土地に何を作るか…という試行錯誤があって、江戸中期の頃にようやく水仙などの輸入植物(※)を作って大消費地に出荷する…という形態に落ち着いていきます。ただし、量的にどうだったかまではよくわかりません。

l※水仙は日本の固有種ではなく、室町時代に中国から輸入された外来種にあたる

ところで本稿ではばっさりカットしてしまいましたが、水田の作りにくかったフラワーライン周辺地域では、花の栽培以外にも魚肥の生産がさかんに行われていました。イワシなどの小魚を干して肥料としたもので、もともとは関西の商人や漁民が漁場を求めてやってきて、その生産を委託したものです。

関西では室町時代中期から綿花などの地力を大量消費する商品作物が多く作られるようになり、落ち葉を醗酵させただけの旧来の堆肥では間に合わなくなって、動物性蛋白質(干魚)を肥料に使うようになります。ただし江戸時代の初期にはその多くが関西商人の流通網の中にあって東国にはなかなか普及しなかったようです。

これが、元禄地震を機会にがらりと変わります。一瞬のうちに5mあまりも隆起した南房総では、家屋や施設の倒壊も激しく海岸線の様子も激変してしまったため、関西商人は事業を諦めて撤退してしまったのです。しかし残された漁民は自力でその事業を再開し、隆起した土地を干し場として活用することを思いつきました。そして、やがて関東の商人がそれを扱って関東地方に流通させていく…という構造変化が起こっていきます。新興の魚肥生産地としては安房より北側の九十九里近郊の勃興が大きく、安房は相対的にシェアを下げてしまいますが、房総半島全体としては関西商人の下請け状態からの脱却を果たしており、これは大きな変化といえます。

江戸時代の全国的な商品経済の動きを追っていくと、この魚肥の調達とそれによって生産された商品の販売というのが、たとえば北前船にみられる大きな巡回航路の発展の動機のひとつになっていることが分かります。蝦夷ではニシンが、房総ではイワシがその原料となりました。需要の大きさからいえば花卉栽培よりもこちらの方が儲かる商売だったかもしれません。

さて地震から70年余りが過ぎて、隆起した野島(現在の野島崎)には厳島神社が建立されます。衣食住に困っている状況で神社仏閣が建つとは思えませんので、これは地域経済がそれなりに復興して豊かになった証左とみてよいでしょう。松平定信の巡視はそのさらに13年後ですが、その頃までには水仙の花畑が成立しており、現在に続くこの地方の基本的な産業が出揃ったのがこの頃のように思えます。

そういう個別状況を並べていくと、この地域の歴史を見るうえでは、温暖な気候という基本条件ももちろんあるのですが、元禄地震による巨大な災害とそれを乗り越えて発展した地場産業…という姿が浮かび上がってきます。地震を機会に、それまで魚肥を買ってくれた関西人は崩壊した南房総を見捨てて去ってしまいますが、現地の人々はそれまでに培ったノウハウを用いて生産を再開し、新たな市場=関東にその販路を開拓していきます。鰹漁の隆盛と花卉栽培の発展もほぼ同じ頃のことで、なにやら猛烈な創意工夫が渦巻いていたのがこの時代のような気がします。

こういった地域の強みを生かして特色のある産業を興したからこそ、安房国=南房総一帯は目鼻立ちのハッキリした産業美人として現代まで存続しているのではないか…。 底の浅い取材ではありますが、ざっとこの半島南端の周辺事情を眺めてみて、筆者はそんな感想を持ちました。

■追記

この取材を終えて12日後…あの東日本大震災が起こりました。

震源から遠かったこの付近では土地の隆起/沈降はありませんでしたが、千葉県沿岸には2m前後の津波が押し寄せ、内海であるはずの館山でも1.7m、さらには東京の晴海埠頭でも1.3mの高さを観測しました。南房総では幸いこの程度の津波で市街地が飲み込まれることは無く、被害は特に報告されていないそうです。

本稿でもちょこっと触れた海女のお祭り:正式名称=南房総白浜海女まつり は、今年も予定通り行われるそうです。 東北では被害に遭われた方が多数居られますが、日本全国がお通夜のような状態になってしまって経済が回らないと復興もはかどりません。元気な地域は、普段どおりの活動を続けることで復興に協力していけば良いのだと思います。

<おしまい>