2013.03.24 �S�Ɠ��{����K�˂�F�֕ҁF�O�сi���̂R�j

�� �Ăъ֒b��`���ق�

���ďt���_�Ђʼn��Â��Â�ł���ԂɊJ�َ��ԂƂȂ����B���낻��֒b��`���قɓ����Ă݂悤�B

���̎{�݂͌��͓��{���b�B�m�Ə̂��铁���̗{�����������Ƃ���ŁA��O�͋����{�R�̌R����ł��Ă����B���a59�N�ɂ��̐Ւn�ɎY�ƐU���Z���^�[�������A����14�N�Ɍ��݂̌`�Ń��j���[�A���I�[�v�����Ă���B

�����̈�K����ɓ`���I�ȓ��{���Ɋւ���W���ŁA��K���i�C�t��䓁�A���Ȃǂ̐n����ʂɊւ���W���{�C�x���g�X�y�[�X�ɂȂ��Ă���B���̓��͊��W�̂������œ�K�ɂ����{���̓W���X�y�[�X���L�����Ă����B

���ē��ق��Ă݂�ƁA�������A���Ȑl�`�ŌÎ��b�B�̗l�q���Č�����Ă���B�����������B�W���A��������ƒb��̎d���Ƃ����̂��C���[�W���₷���ȁB

�ւ͌܃��`�̒��ł͍Ō㔭�Ől�̈ړ��̋L�^�͔�r�I�ڍׂɎc���Ă���B�W���ł͗L���ǂ���̓������ǂ̂悤�ɗ���ė����̂��i�����͏o�čs�����̂��j�̉�����o�Ă����B���Ȃ݂ɏ�}�ł͑�a�n�̔��̋��d���z�O���痈�����ƂɂȂ��Ă��邪�A�ނ͒b��I�C�ɂȂ�ȑO�͉z�O�����Ƃ������̑m���������Ƃ��炱�̂悤�ȏ������ɂȂ��Ă���炵���B

������͊֒b��̌n�}�ł���B�����ł͊֒b��̎n�܂�Ƃ��Č��d�A���d�A���i���������ď�����Ă���B���d�̏o������B�ƋL����Ă��Ċ֎s�����T�C�g�̔��ˍ��w���ƈقȂ��Ă���̂́A���d�ɂ��Ă͎��������Ȃ������ɂ���ĕ\�L�ɗh�炬��������̂ŁA���̎����͋�B���ŏ�����Ă���c���炢�Ɏ���Ă������B

���Ȃ݂ɂ��̐}�ł͌��i�̎q���������c�����悤�ɓǂ߂邯��ǂ��A�E�l�̌n�}�͌����ƈ�v���Ȃ��i���j���Ƃ������̂ŏ��X���ӂ��K�v�ł���B�Ȃ��֒b��͂��̑��n���ɏt���_�Ђ̎��q�Ƃ��Č������ł߂��b������������A�������̎n�c�����b�i�����j�����̊��̎�������i���˂ւ�j����������̎���E�l���Ɏg�����̂ŊF�����悤�ȍ��ɂȂ��Ă���B�܂� �u�����܂ސE�l�����֒b��g���̐��K�\�����v �Ƃ������ƂŁA���O�⊙�q�A���ɂ���ׂČ����͍͂��������炵���B

�����{�̐E�l�ƌn�ł͌����͂��܂�d������Ȃ��B���q�����Z�ʂ��D�ꂽ��q������Η{�q�Ɍ}���ĉƓ������Ă��܂����Ƃ��������Ȃ������B

�]�k�Ȃ���S�����̊֒b��W���͌��݂̒b�����̃G���A�ɗ��܂炸�����ƍL�͈͂ɕ��U���Ă����炵���B�W���p�l���ł͏d�|��Ձi�b�艮�~�Ձj�����グ���Ă������A����͓��C�k�������ԓ��̔��Z��JCT�̕t�߂ɂ���A���݂̊֎s�b��������͂S�����قǗ���Ă���B�֒b��ɂ̓��W���[�ȗ��h���V�i�֎����j�قǂ����āA���ꂼ�ꂪ�R���j�[�̂悤�ȏW��������ēK�x�ȓ꒣��������Ȃ��番�����Ă����悤�ł���B

�� �֓��̃J�^�`

���ċC���t�������܂œ��̃��B�W���A�����S�R�Ȃ��i^^;�j �c�Ƃ������ƂŁA���̂�����Ŋ֓����Ăǂ�Ȃ��́c�Ƃ����ʐ^�������炩�Љ�Ă݂悤�B

����͈�ԗ��h�����ȃP�[�X�ɓ����ēW������Ă������ł���B��k������̌Ó��Ŗ��� "�Ö����d" �Ƒł��Ă���A�֒b�葐�n���̋��d�̌n��̂悤���B�c�Ƃ����Ă����d�𖼏�������H�͑�X�T�l����A���̂����̒N�Ȃ̂��͗ǂ�������Ȃ��B

�߂��Ō���ƁA�n���̕��l���������B

�Ó����i�c���N�ԈȑO�j�̓��{���͂�����������Ȋ����ŁA���ʂ̕s�������K�x�ɕ��U���Đ܂�Ԃ��b�B�Őϑw���A�������ĕ��l�Ƃ��ĕ����т����B�Ó��̓����͒n�����݂�тт������ۂ��e�C�X�g�ɂȂ邱�ƂŁA���㓁�͂Ȃ��Ȃ����������d�オ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

���̃N�l�N�l�Ƃ����n�����l�͏\�����b��������ƌ����Ƃ����B���������ɂЂ�����܂�Ԃ��ꕶ���b�����Ɩ͗l��������ɂ�����Ė��ڒ��ɂȂ�̂��������B

������͓V���N�Ԃ̍�Ŗ��͌����Ƃ���B�V���Ƃ����ΐM���̌������������ゾ�B�ʎY���̐���ɍ��ꂽ���ŁA���̎���̍�i�͍����i�Ƃ��Ă̊��l�͂Ȃ��Ƃ���A��҂��܂Ƃ߂Č��^�i���˂ڂ��j�ȂǂƌĂꂽ�肷��i�c�q�h���������Ȃ��j�B

�������M�҂ɂ͓�k���̍��̓��Ɣ�ׂďo���̗ǂ������̍����悭������Ȃ������B�n���ɂ���قǍ�������悤�ɂ͌����Ȃ��̂����c�܂������͊֎����̂����O���헬�̖��̂��閼�H�Ȃ̂ŁA�ʎY���ƈꏏ�ɂ��Ă͂����Ȃ��̂��낤�ȁB

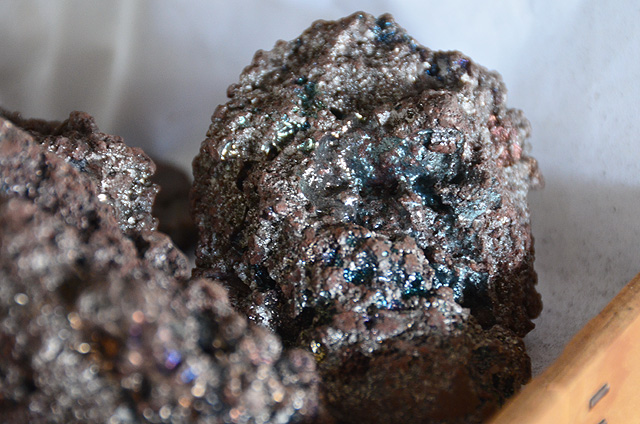

���Ă�����͌��㓁�ł���B�F�����Ⴄ�̂͏Ɩ��F�ɂ����̂ŋC�ɂ��Ȃ��Œ��������̂����A���㓁�͌Ó��̂悤�Ȑ����ۂ��͂Ȃ��S�̂������ۂ��d�オ��X���ɂ���炵���B

�n���̕��l�͂��Ȃ�l��ŃL���ׂ����A�Y��ɂȂ��Ă���B�l�ɂ���Ă� �u�Y��ɂȂ肷���v �ƕ]���邱�Ƃ����邻���ŁA�ł��ăX�p�X�p�悭���̂�����Ǒϋv�����ǂ������c�Ƃ����_�҂���萔�����肷��B�M�҂͌��邾���̐l�Ȃ̂Ŏ��ۂ̐��\�ɂ��Ă͉��Ƃ������Ȃ��B�E�E�E�܂��A�����ꖡ�ɍ����������Ƃ���ŎE���͂Ƃ����_�ł͏\���Ɋ댯�����ɂ���Ǝv���̂����i^^;�j

��������Ȃ������㓁�B������͔�i�Ё������̍a�j���Q�{���i�����j���Ă���B��͌y�ʉ��̎�i�ł���ƌ����邪�A��ɂ͑����I�ȈӖ������������Ȃ����B��p�̌���i����Ȃ��j�ł� "������" �̂��߂̍a�ƌ���ꂽ�������B

������͂��Ȃ������㓁�ŁA����͑�ؐ�̈�{�ł���B���Ȃ݂ɐ��悪�傫�����͑��B�`�ɑ����B�����Ƃ̎���o�����犙�q�����`��k���̂���ɗ��s�����Ƃ����A��[���܂ꂽ�茇�����肵���猻��ōr�������ĉ��}�[�u���邱�Ƃ��Ӑ}���Ă����炵���B

������ɂ͋t�̔��z�������āA�����������g�̐�[�ɒZ����������ċ@�B�I���x���グ���������Ƃ����̂��������B����������͊��Ƒ����ɔp��Ă���̂ŁA�����I�ɂ͑����̂ق������p�����������悤�ł���B

����͌Â��`�̏�����ł���B��������`���q�����̓��{���͂��ׂ߂ŏ��U��Ȑ��悪�����B�n��ŕЎ�ŐU���悤�ɔ��^�y�ʂł������Ƃ����A�퓬�`�Ԃ����y�^�ɂȂ��ė��茕�Ƃ��ĐU����悤�ɂȂ�ƌ����������s�ɂȂ��Ă����B��������̍��̓��͂����悻���̃^�C�v�������B

����������ς��āA����͉L�i���j�̎�c�ł����̂��ȁB��a�n�̒b��ɑ����ƌ�����ӏ��ŁA��̍a���@�邩���ɕ����̓����Ȃ߂炩�ȋȐ��ŗ��Ƃ��Čy�ʉ���}���Ă���B�㓁�̐n��Ȃǂɂ��̃^�C�v�̍�肪�����C������B

�c����ɂ��Ă��A�������Ă݂�ƈ���ɓ��{���Ƃ����Ă����݂̍�l�͔��Ƀo���G�e�B�ɕx��ł������Ƃ��f����B�f�l�ł���M�҂ɂ͂����̍H�v�̂��������{���ɖ��ɗ������̂��͗ǂ�������Ȃ�����ǂ��A�ӏ��ЂƂɂ��Ă��n�ӍH�v�͂��낢�날���āA����A�Y�n�A�����̌��ɂ���Ă��낢��ȉ����������킯���B

���Z�`�͐퍑�����ɂ͔�r�I�����Ɛ���̐g���������Ȃ��ψ�ȓ��g�ɏW���B���肪��ڂŐ���͐L�ыC���B����͎�����o�ė��������Ă����������Ȃ�̍œK���炵���B

�c�Ƃ������Ƃ́A�]�˕��̎��㌀�Ŗ��҂��U��Ă��铁�̌`�́A���n��I�ɂ��̋��Ɍ`�ԂƂ����������`�Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B�����������_�Ō���ƁA������W���̎d���Ԃ�����X�}�j�A�b�N�ɖʔ������߂邱�Ƃ��ł������ȋC������i^^;�j �c���₻��͗]�v�Ȃ��Ƃ��i�j

�� ���܂����ǁA�S�ɂ��Ă̗]�b�����X

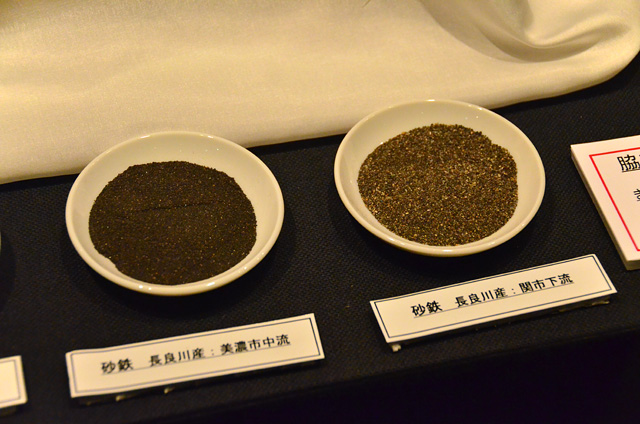

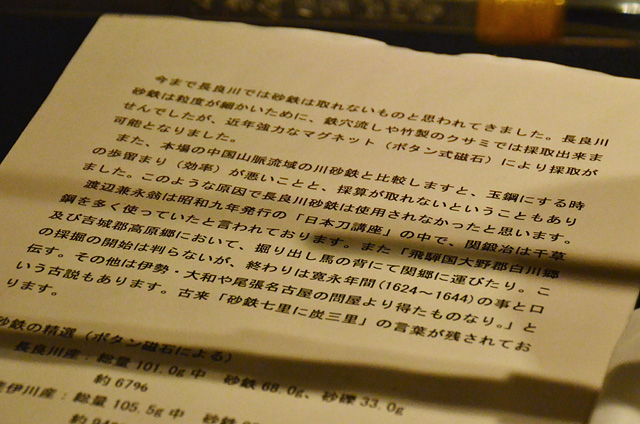

���ēW����i�̒��ɂ́A�n���̒��ǐ�̍��S�ō쓁�����݂����̂��������B���ǐ�̍��S�͕s�����𑽂��܂ޏ�ɗ��q���ׂ����A�`���I�Ȕ�d�I�|�i�S�������j�ł͍��I���番�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�j���Ƃ��Ă����ǐ쐅�n�ŎY�ƂƂ��č��S���̏W���ꂽ�L�^�͂Ȃ��A����͌���̋��͂Ȏ��ɂ���č̎悳�ꂽ���̂ł���B

�ł͊֒b��͂ǂ�ȓS�œ���ł��Ă����̂��Ƃ����ƁA��O�ɗ��R�����ɖ�������ł��Ă����n�ӌ��i�Ƃ����������A�֒b��͐��|�i�瑐�|�j�𑽂��g���Ă����Ə����c���Ă���B

���|�Ƃ͕��Ɍ������̍��S�n�тŎ���|�ŁA�{�e�̏o�_�҂ŏЉ�������q�_�Ђ̗R���ɂ����āA�ŏ��ɐ_���~�藧���Đ��S�Z�p��`�����Ƃ������Ӂi���j���܂��ɂ��̏ꏊ�ł���B���Ă͐�푺�i�������ނ�j�Ƃ������ł��������A���݂ł͎s���������ɂ���Ď����s�i���������j�ƂȂ��Ă���B

�`���ł͋����q�_�͂����ɂ��炭���܂����̂��A�o�_�̔�c�ɋ��������ƂɂȂ��Ă���B�����͏o�_��тɂЂ낪��^�����S�n�т̓����̖��[�ɂ�����A�n���p�ɓK�����|���Y���A��������܂ł����琻�S�������Ă����B

�Ƃ���ł悭������ʍ|�i���܂͂��ˁj�Ƃ������͖̂����ɂȂ��Ă���̌ď̂ł���B�o�_�̍|�̃u�����h���͐����ɂ��o�H�|�i�����͂͂��ˁj�Ƃ����A���̍|�����|�i�������͂��ˁj�Ƃ������B �]�ˎ���̓����̍ޗ��͂��̂Q��u�����h�����S�ƂȂ��Ă���B�������S�̃V�F�A�Ƃ��Ă͂��������ݔ��̑�^���A�������ɐ��������o�_�����|�I�ŁA����������̂ڂ��Ă��o�_�̐��S�̕��ʓI�D�ʂ͗h�炬�����ɂȂ��B

�����ʎY���ɗD�ꂽ�o�_�̓S�́A�����Ɍ����Ă͐��|�̕i���ɓG��Ȃ������Ƃ����B�o�_�͂ǂ�ǂ��D��F�̋K�͂��^�����āA�V����ŋ��͂ȑ������s���Ȃ���Η͂��グ�Đ��Y�����グ�Ă��������A�ˉ��@�Ƃ��Ă͉��x�������Ȃ肷���A�i���̂�����傫�������Ƃ����B

����ɑ��Đ��|�͘F�̋K�͂��������A�˂̑傫���͏o�_�̔������炢�����Ȃ������B���������ቷ���ō��S���Ҍ����Ă������߂��A�����p�̍ޗ��Ƃ��Ă͏o�_���]�������������B���b��ɂƂ��Ă͐��|�̂ق����U�镑�����f���ň����₷�������Ƃ����̂ł���B

���̂�����̎���ɂ��Ē��ׂĂ݂����Ȃ�A���̋��y�j�Ƃ̕��̒�����R�����Ă݂�ƁA��͂�ݔ��̑�^���ƕi���ቺ�ɑ��ւ����肻���Ȃ��Ƃ��q�ׂ��Ă����B�ˉ����@�̔����͐��i�瑐�j�̕��������A�o�_����^�ݔ��ŋ}�L���Ēǂ������ꂽ�o�܂Ȃǂ������Ă���B

���̐����₪�ĉ��i�����Ɋ������܂�Đݔ��̑�^���ɑ���A�V���N�Ԃ̂����肩��ȑO�̂悤�ȗǎ��ȍ|���o���Ȃ��Ȃ����B�V���N�ԂƂ����Ǝ����I�ɂ͐V�X��������鍠�ŁA����������ł����|�̖����͎c��A�֒b��̊Ԃł͗D�ǃu�����h�Ƃ��ĔF������Ă����B�����̓n�ӌ��i�����̘b�͂���𗠕t���Ă���悤�Ɏv����B

����������ł͂Ȃ����F�Ȃǂ̓S�C�b����S�̕i���͐�킪�D���Ə����c���Ă���B

�c�Ƃ���ł���Ȃɗǎ��ȍ|�ł������̂Ȃ�A���̂��ܓ��{���̍ޗ��Ƃ��Ă͐��|���g��ꂸ�A�o�_�� "�����ۂ�����" ���ʍ|���������Ă���̂��H

����͐��̐��S�Ƃ��p���߂���Ԃ��Ȃ�����18�N���ɂ͂����p�Ƃ��Ă���A���̓��{�����������݂�ꂽ�Ƃ��ɂ͋Z�p���p���҂��N�����Ȃ���������Ȃ̂ł���B�����畜���̉\����T�邽�߉��x���l�ԍ���̓������܂ޒ����c���������̂́A���܂�̍r�p�Ԃ�ɒ��߂ċ����čs�����Ƃ����B

����A�o�_�ł͑吳�����܂ŏ��Ƒ��Ƃ������Ă���A�펞���͖���������Ƃ��Ĉꎞ�I�Ȑ��Y�ĊJ���������B���̂悤�Ȍo�܂������āAGHQ�������Đ����I�ɓ��{���̍쓁�������������Ƃ��A���낤���Đ����̑������������Ă����̂ł���B�ނ�̎c�����m�E�n�E�ȊO�A���݂̓��{�ɓ`���̌n�I�ȋʍ|�̐��@�͖����B�ǂ��Ƃ������Ƃ��_�]����ȑO�̖��Ƃ��āA��r�ΏۂƂȂ�ʉ��͎���ꂽ��Ԃɂ���B

����� "�֕�" �Ȃ̂ő��n��̘b�ɒE������̂͂��̂����薘�ɂ��Ă�������ǂ��A�S�Ɠ��{���Ɋւ��Ă͂���Ȕw�i�����邱�Ƃ͒m���Ă��������B

<��҂ɂÂ�>

�y���̂����z

�E�C�ے��T�ԓV�C

�E���m��w �C�ۏ��v

�E�C�ے����b�V���\��

�E�ߐ{�ό�����

�E����ό�����

�E�����������HP

�E���ߐ{��ό�����

�E��c���s�ό�����

�y���C�ɓ���z

�E�����

�E�܁X�̎ʐ^�Ȃ�

�E�M�������[����

�E�ߐ{�l-�Ȃ��т�-