2013.07.23 穴沢〜百村:水が欲しかった村の話

夏の風情を眺めながら、穴沢〜百村を巡ってみました (´・ω・`)ノ

さて今回は、ちょくちょく訪れている割にレポートとしてきちんと取り上げたことのなかった那須野ヶ原最北端の集落を巡ってみようと思う。ターゲットは穴沢と百村の集落で、テーマは開拓初期の頃の "水" である。

那須野ヶ原は地質的に水が非常に浸透しやすく、明治維新に至るまで本格的な耕作は行われず大部分が荒れ地のままであったことは良く知られている。特に標高の高い北西側(現在の那須塩原市の領域と大田原市の一部)は耕地も少なく人口もまばらであった。しかし山間部を流れる渓流が扇状地に浸透するぎりぎりの山際の付近にはいくらか人の生活できる余地があり、戦国末期から江戸時代にかけて水路を拓く試みが度々為されてきた。

今回訪ねた穴沢と百村の集落は、それぞれ穴沢用水、木ノ俣用水という水路の開削に伴って耕地が開かれたところである。現在の那須野ヶ原の風景は基本的に那須疏水以北は水をあまり必要としない牧草地か山林になっている所が多いのだが、ここには小規模ではあるけれども早くから用水インフラが整備され、雑木林を抜けると忽然と水田風景が開けて桃源郷のような不思議な空間が広がっている。

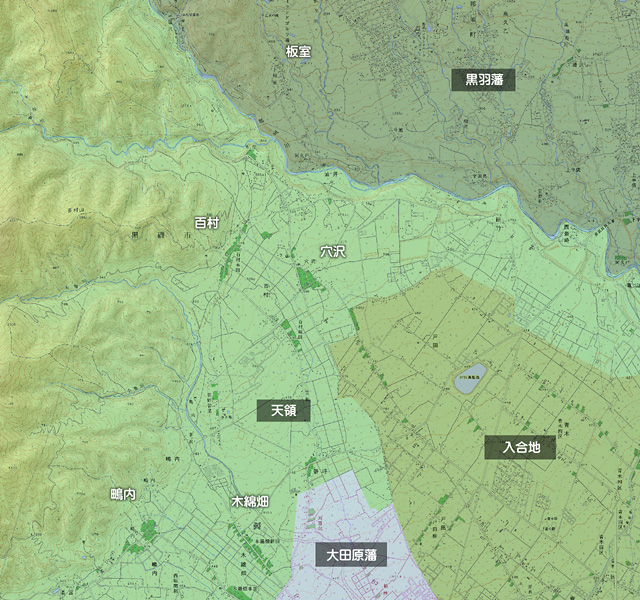

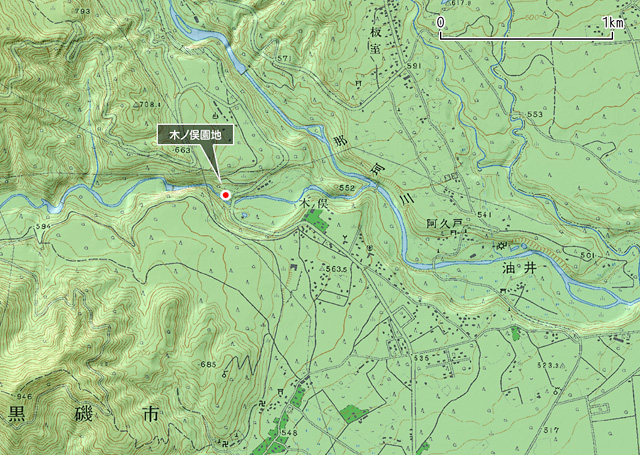

さてのっけから地図ばかりで申し訳ないけれども(^^;)まずはこの付近の基本的な地勢について説明しておきたい。時代区分によって開拓の状況は変わってしまうのだが、地域の成り立ちを考えるには江戸時代の状況を見るのが手っ取り早いと思うので色分けは江戸時代後期の区分で示している。百村と穴沢は、当時は天領(=幕府の直轄地)である。

どうしてこんな所が天領だったのかというと、元々の支配者=那須家(那須七騎)の諸氏には戦国末期の小田原参陣の去就や幕藩体制確立後の論功行賞、さらにはお家騒動、改易などでたびたび領地の増減があって、江戸期を通してみると幕府に取り上げられた土地が多く、これが幕末の頃にはすっかりモザイク状に入り組んで飛び地だらけになっていたのである。百村、穴沢の両村は1700年代の中頃には既に天領となっていた。

江戸時代の用水開削の試みは、この天領で多く試みられている。通期でみるとどうやら最初はあまり熱心さは感じられず、飢饉(ききん)が相次いだ江戸時代中盤以降に力が入ったような感があるのだが、このあたりは話し始めると長くなるので追々紹介していきたい。

■まずは穴沢集落へ

…ということで、あまり前振りが長すぎてもアレなので(^^;)、薀蓄(うんちく)はそこそこにさっそく現地を訪ねてみることにしよう。最初の行先は穴沢集落である。

いつもの如くJR那須塩原駅を起点して出発し、板室街道(r369)を黒磯市街から板室温泉方面に向かって進んでいくと、青木〜戸田付近の雑木林が延々と続いた果てに、急に耕地が開ける。ここが穴沢である。

中心集落はこんな感じで、古い農村の常として家屋の密集度はあまり高くない。みな屋敷森を持っていて、庭は広く、しかし耕作地とは別に集落がひとかたまりになっていて、昔の惣村というのはこんなところだったのかな…などと想像を巡らせると楽しそうなところである。

さて現在の穴沢は、江戸時代に開かれた旧木ノ俣用水(穴沢用水)をベースにして、そこに明治時代になって追加開削された新木ノ俣用水を加えた水系に依存している。小さな水系だが、那須野ヶ原開拓史における最初期の成果のひとつである。

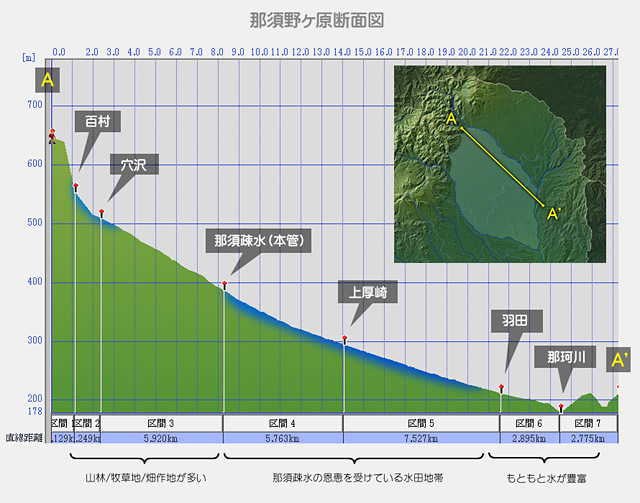

那須野ヶ原の開拓に大きな役割を果たした用水路としては、一般に那須疎水が良く知られている。しかしその本管は大量の水を導水しやすい標高400m付近にあって、水はそこから低地側に流れ下る構造になっており、高地側には恩恵が及ばない。穴沢集落のような高所に水田が開かれているのは独自の用水系が確保できたという地の利があったればこそで、その地の利というのも自然に出来上がったものではなく、人の手で実現されたというところに見るべきものがある。しかも那須疎水より起源は古く、今を去ること250年前、江戸中期の頃にまで遡るのである。

そもそもここは水田どころか畑を維持するのもやっとという痩せた土地であった。浸透性の高い砂礫層が深さ20m以上(→5階建のビルの高さを想像すると良い)にもわたって厚く堆積しており、ゆえに井戸を掘ってもなかなか水脈には届かず、また用水を引こうにも水源はあまりに遠かった。…普通なら、とても好き好んで移住したくなるような素性の土地ではない。

ではなぜここに人が入ったのかというと、筆者は素人的な自由さ(^^;)を行使して、他所の豊かな土地では耕作地を持てなかった人々がある種の開拓魂をもって流入したのではないか…と、推測している。推定入植時期は、江戸時代の前半である。(もちろん単なる推測であり明確な一次資料がある訳ではないけれども ^^;)

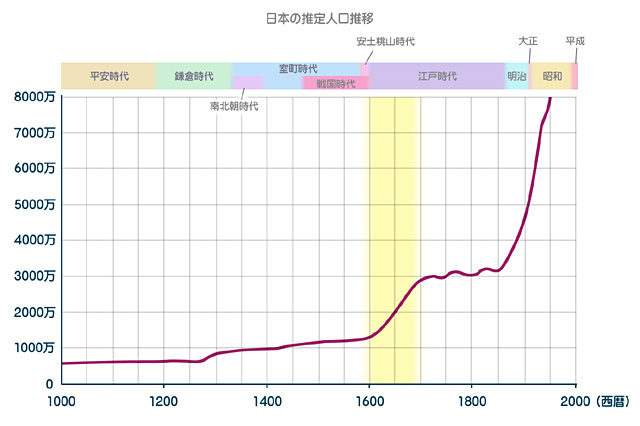

…といっても、まったく根拠がない訳ではない。日本では戦国の世が終わり社会の安定した江戸時代の前半(約100年間)に爆発的ともいえる人口増加があり、それまで人の住まなかった荒地や山林、湿地などにいくつもの移住村(開拓村)が生まれていった歴史がある。墾田開発が先か人口増加が先か…という議論はあるにしても、増えた人口には当然住む場所が必要であった。

この時期に既存の農村からあふれ出た人口は、江戸などの振興都市に流入した層と墾田開発など開墾事業に向かった層があり、詳しい内訳などは調べてもよくわからないのだが、享保6年(※1721)の江戸人口を幕政文書である享保通鑑でみると町方+寺社方+吉原で合計54万人あまり(=武家を除いた人口)で、同時期の大阪(40万人)、京都(40万人)を合わせても、人口爆発で増えた1800万人を都市部で吸収しきるには程遠いことが見てとれる。つまり大半は "地方で養われていた" と考えられる訳で、実態としてはかなりの部分が開墾事業に流れたのだろう。ちなみにこの間、日本国内の農業生産高は1800万石→2600万石に急拡大しており、顔は見えないけれども彼らの仕事の成果は明らかである。

※この年(1721)から幕府の全国人口調査が始まってアバウトながら公式統計が残っている。

農村から人口が流出していく現象は、幕府が制定した分地制限令によっても後押しされたと言われる。この政策は元々は税収の確保を目的としたもので、農民が子供に土地を分割相続させると零細な貧農ばかりが増えて年貢を取りにくくなってしまうので、10石以下(名主クラスは20石)の土地の分割を禁じたものであった。これによって特に小規模な農家では長男以外の子供は親から土地を相続しにくくなり、これが転出圧力となって人口の分散を促したらしい。

…こうして全国におびただしい数の新興の開拓村が出現したのであり、ここ穴沢村もそんな流れの中に成立したのではないかと筆者は思っているわけである(´・ω・`)

さてそんな穴沢の村人が当初頼ったのは、ここから1kmほど山寄りの百村集落を流れる護安沢という小さな沢水であった。しかしそこはそもそも水量が少なく、また渇水期にはよく枯れたので村の生命線としては極めて脆弱なものだった。

やがて宝暦3年(1753)に至り、村人は自前の水利組合を結成する。水も無いのに水利組合とは何ぞやといえば、「水が無いなら自前で川から引こう」 という村内結社なのであって、これが穴沢用水(旧木ノ俣用水)の始まりである。この組合は任意団体の形で170年余り続いたのち、大正11年に木之俣堀普通水利組合として法人化(※)されている。実は那須野ヶ原ではかなり最古参の部類の企業である。

※昭和10年発行の東那須野村郷土史をみると、この頃には新木俣用水も加わってその受益区画は開削初期分(穴沢)=第一区に加えて、第二区(上厚崎/下厚崎/沓掛/山中新田/大塚新田)、第三区(北弥六/前弥六/大原間/東小屋/三本木/沼野田和/鴻ノ巣)まで広がっていた。もちろん水が使えるのは組合に参加している者だけで、そこに水路があるからといって誰でも使えた訳ではない。

さてあまり風呂敷を広げ過ぎてもアレなので(^^;)、話を開削当時に戻してみよう。用水開削はまず幕府の代官所(現在の栃木市にあった)に工事の許可願いを出すところから始まった。代官所の承認を得て実際に工事が始まったのが宝暦13年(1763)、一応の完成を見たのが明和7年(1770)とされている。計画から完成までに実に17年もかかった。

驚くべきことに、なんと工事は穴沢集落の村民27戸による自力開削である。天領だからといって幕府は何でもホイホイと面倒をみてくれた訳ではなく、農民の懇願に対し開削の許可は与えたものの 「あとはセルフサービスで宜しく計らえ」 という態度であった。…といってもこれは小規模用水開削においては当時の普通の対応で、他の地方でも状況は似たり寄ったりであったらしい。

その用水路開削のランドマークとなったのが、この村の鎮守=大日堂(↑)である。用水掘はこの大日堂(集落で元も高い位置)に向かって開削された。

用水路はこんな状況である。水源は木ノ俣川で、この大日堂を起点にいくつかの支線に分岐して散っていく構造になっている。当初は素掘り(土を掘り下げただけ)の水路であったが、何度かの改修を経て現在はコンクリート製になっている。

水路の幅は40cm程度で、ほとんど一般道路の側溝くらいの規模でしかない。…しかし、これが付近の開拓に与えたインパクトは大きかった。

というのも江戸時代の那須東原の開拓計画は、結果的には殆どが挫折してしまったのだが、その多くはこの穴沢用水ができた後に、ここから分水を引くことを前提にしていたのである。那須野ヶ原で最も標高が高く水が引きにくいところに突如として出現した水の流れは、その下流域にあたる村々からは羨望をもって見られたといっていい。

■崖の上に水を引くということ

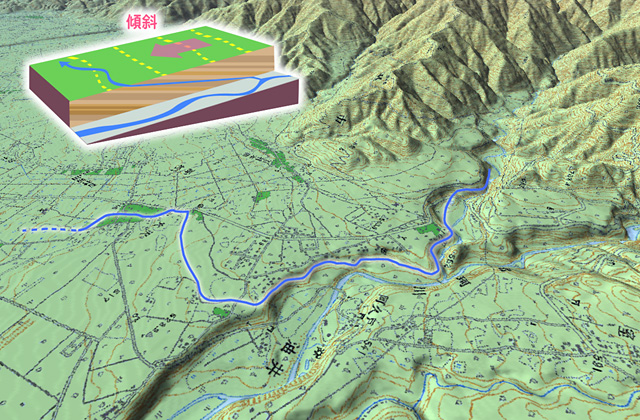

さてそんな穴沢用水についてもう少し詳しく書いてみよう。現在では戦後の再開発も加わって縦横無尽に支線が伸びてしまっているけれども、余計なところはカットして開削当時のメイン水路のみ抽出すると、おおよそこのような(↑)ルートになっていたようだ。

取水口は現在の木ノ俣園地から300mほど登ったあたりで、河岸段丘を利用しながら巧みに水面を維持して油井の付近で那須野ヶ原に乗っていくコースになっていた。大きくグググっと曲がっているのは地形に合わせて水路面を維持しようとした結果で、当時考えられたであろう最も合理的なルートが採用されている。

そのルートを立体図で示すとこんな(↑)感じになる。この付近の那珂川〜木ノ俣川の渓谷は深さが50mほどもあり、崖上に水を引こうとするとこの標高差を解消できる以上の上流側から取水して、地面が傾斜して下がってくるところを巧みに水面高さを維持していかなければならない。維持された水面と崖上の地表面水準(斜面なので下流側では下がってくる)が逆転したところで初めて崖上に水を乗せていくことができ、それが油井の付近であった。

…と言葉で書くと簡単そうだが、これを行うには実はかなり高度な測量技術と土木技術が必要であった。なにしろこの水路の7割ほどは急傾斜の斜面に掘った立地の悪い水路と、合計で250mあまりにもなる長大なトンネルなのである。これを江戸時代の農民が手掘りで開削したのだから恐れ入る。

穴沢集落の農民は各自で資金を出し合って、技術を要する測量部分は職人を頼み、力仕事は自力で行い、それでも足りない労力は付近の村落から人を雇った。その工事の記念碑が、大日堂から100mほど下ったかつての集落の中心部に建っている。

碑の側面には 用水普請 石橋廿七所 供養塔 人足一万七千人穴沢廿七軒 助人足八百十五人 と記されている。人足の一万七千というのは延べ人数であろうけれども、それにしても物凄い工事規模である。これを27軒の集落が自腹で行ったというのだから、その並々ならぬ決意と執念には驚くほかない。

用水工事は、本工事に7年の歳月を費やしたのち、豪雨により損壊が相次いだためさらに5年を費やして補修/補強工事を重ねることとなった。この補修工事にあたっては、手伝い人夫を出した周辺の村々も38両あまりの資金を負担し、見返りにこの用水から分水路を引いている。これにより北弥六、細竹、木綿畑、上厚崎といった下流側の村々もある程度の水を得られることとなった。分水量は 「竹筒で何本分」 という単位で取り決められたようで、もちろんこんな細い流れが各村まで滞りなく届いたかといえば必ずしもそうではなかったのだが、これが後の那須野ヶ原開拓の布石となっていったことは確かだろう。

■幕府の本腰:山口堀という試みについて

さて用水堀の脇には、那須野ヶ原の水利に関する簡単な歴史が書いてあった。旧木ノ俣用水と書いてあるのが穴沢用水のことで、山口堀は廃絶と書いてあるのは穴沢集落から周辺の村々に延長した支線が荒廃したことを指している。

ここでいう "山口" とは寛政五年(1793)〜文政四年(1821)の頃にこの天領を治めていた幕府の代官の名前(山口鉄五郎)で、近世の那須塩原市の歴史を調べるとよく遭遇する人物である。那須野ヶ原の天領は旧黒磯市の領域に多く、規模は25ヶ村4600石ほどあった(実際には米は取れないので石高表記は帳簿上の名目値)。山口鉄五郎はここに用水を広く行き渡らせ水田化を目指していたようで、山口堀(=穴沢用水の延長)の開削はその要となる事業であった。

※山口鉄五郎の治めた天領は関東一円の5万石分ほどで、大田原藩(1万1千石)や黒羽藩(1万8千石)より遥かに大きく、中堅大名くらいの規模があった。那須以外の地域でも水利開発には熱心だったようで、下手な世襲大名より行政能力も高かったらしい。

ところで穴沢用水開通の頃(→許可だけ出して住民に丸投げ)と比べて急に幕府の対応が住民寄りになったのは、突然江戸城の将軍様が善政に目覚めたとかそういう訳ではなく、その後に起こった7年間にもわたる史上最大の飢餓=天明の飢饉(1782-1788)で国内人口が減ってしまい、食糧増産が内政上の緊急課題になったためであった。

このときの人口減少は 「日本経済史」(石井寛治/東京大学出版会/1976)によれば92万人あまりと試算されていて、当時の江戸の人口が100万人、京都が50万人であったことと合わせて考えると、そのインパクトの大きさがわかる。穴沢の農民27戸の開いた小さな用水路は、開通からわずか十数年に起こったこの未曽有の飢餓をきっかけに、地域を救う希望のインフラとしてにわかに脚光を浴びることになったのであった。

しかし穴沢用水は山口鉄五郎の構想を実現するほどの十分な水量を供給できず、延長された区間=山口掘はやがて水が行きわたらずに末端部から枯れていった。そもそも飲用水の確保を前提とした水量で水田開墾をやろうとした計画に無理があったともいえるが、後を引き継いだ代官があまりこの事業に関心を示さなかったこともあり、幕末には穴沢からの延長区間はすっかり干上がって空堀のような状態になっていたという。

しかしこれらの経験は、後に那須疏水が巨大水系として開削されるときの重要な先行(参考)事例となった。取水関を十分な水量の確保できる那珂川+木ノ俣川合流部より下流側に設けたり、川がカーブする崖面真正面に取水口を開けて取り込み効率を上げるなどの那須疎水の構造上、立地上の工夫は、みなこの穴沢(旧木ノ俣)用水の失敗事例に学んだ工夫のように思えるし、砂礫地での浸透ロスの実績データがあったことで配水区間 vs 取込み水量の見積もりなどもやりやすかったことだろう。

そういう背景も考えながら俯瞰すると、那須野ヶ原の開拓というのはいきなり那須疏水がドーンと出現したのではなく、そこに至るまでに幾つもの試行錯誤があったことがわかる。穴沢用水はそのプロローグのひとつとして、もっと評価されて良さそうな気がするのだが…それにしても、地味だよなぁ(^^;)

■木ノ俣園地へ

さて理屈っぽい話はこれくらいにして、せっかくなのでいくらか水路を追いかけてみた。

…が、これがもう、視界の利かない山林の中を縫うような堀になっていて、非常に分かりにくいのである(^^;) 下草が生い茂ってしまうと、もうどこが水路なのかさっぱり見分けがつかない。

あちこちウロウロすると断片的に水路がみえるので伝ってみるのだけれど、メンテナンス用の歩道がある訳でもなく、ヤブ漕ぎしながら徒歩で追いかけるのはやはり難しい。今回は残念ながら途中経路のルート探索は断念するしかなさそうだ(^^;)

…で、それで終わってしまうのは少々悲しいので、もう少しアプローチしやすいランドマークに向かってみることにした。実は上流側の水路の一部が、木ノ俣園地からみえるのである。

場所はこの(↑)あたりになる。以前は目印として釣堀があったのだが、震災以降は営業をやめてしまい建物も取り壊されているので、橋を渡った直後にある駐車場を見逃さないように注意する必要がある。

河原に降りてみるとこんな感じである。ここは渓流の水音が涼やかな休憩スポットなのだが…さて、この景色の中で穴沢用水(旧木ノ俣用水)の遺構がどこにあるか、わかるだろうか?

実は対岸の崖にあるこの小さな穴がそれなのである。ここは岩盤の中をトンネルを掘って水を通している部分で、空気穴としてところどころに開けられた窓がチラリズム的に見えているのだ。

ここの岩質は比較的柔らかい凝灰岩(火山灰の固まったもの)なのだそうで、重機のない時代でも金属バットよりも少し長いくらいの専用のノミを使って、手掘りで開削することができた。古文書によればトンネルは2か所あり、ひとつが48間(87m)、もうひとつが73間(133m)であったらしい。軟らかい岩質とはいえ、GPSも水準器も、さらには正確な地図さえなかった時代にこれだけのものを掘りぬいたのには恐れ入る(^^;)

岩盤中の導水路は、園地付近では河床面からおよそ15mほど上を通っている。取水口はここからさらに200mほど遡ったところで、かつては河原に30間(54m)ほどの導水路を掘って水を誘導していた。もちろん現在では近代的な取水堰に改修されている。

…ただ残念なことに、一般人が取水口まで到達することは現在ではできなくなっている。せっかくの歴史的な遺構なのに、園地に案内板もなく、ちょっと残念なところだな(´・ω・`)

<つづく>