穂高神社奥宮:上高地 (その4)

■徳本(とくごう)

穂高神社奥宮を出て参道を下っていくと明神橋に出る。現在の橋が何代目かはわからないが、参道はもうあと数百メートルほど続いている。とりあえず奥宮を訪ねるという目的は果たしたので、ここから左岸側に渡り、徳本(とくごう)を経て下っていこう。

沿道には秋を告げる赤い実…最初はナナカマドかと思ったが葉の形が違うので別の植物らしい(^^;)

徳本は穂高神社奥宮の対岸にある古い集落跡である。集落の起源がいつ頃まで遡るのかはわからないが、江戸時代には杣人(そまうど)の最大の拠点であった。杣人とは樵(きこり)の古い呼び名である。

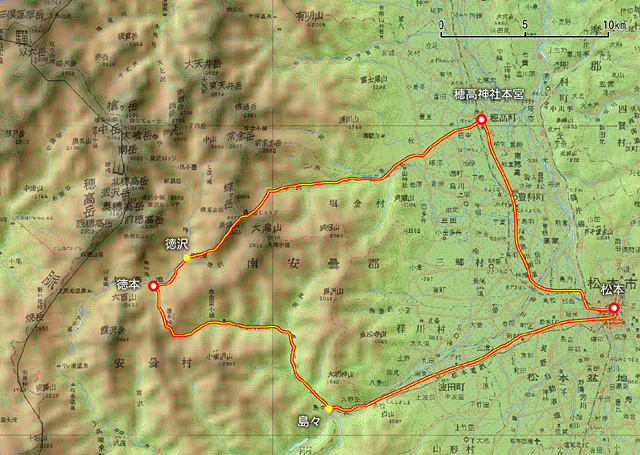

現在では山小屋のみが営業している。安曇野(松本盆地)からは島々郷を経てここに至る山道が通じており、かつては林業を監督する松本藩の役人が十数名ほど常駐していた。

これが徳本の唯一の山小屋、明神舘である。江戸時代に置かれた役人小屋跡地にあたり、現在ではすっかり木々に埋もれてしまっているが、ここがかつての上高地の中心であった。

山で伐り出した木材はここに集積されて役人に検(あらた)められ、梓川の水運、またはクレ材(※)の形で陸路で松本へと送られた。松本藩はこれを大消費地である江戸に出荷して財を成したという。最盛期には12箇所の常駐所に計200名ほどが駐在したというから、伐採事業はかなり大規模に進められたようである。上高地には農地と呼べるような肥沃な土地は少ないので年貢も木材で収めた。

しかし大規模な伐採を200年以上も続けた結果、上高地の原生林はすっかり伐りつくされてしまい、幕末の頃には一面の禿山になっていたという。松本藩はそれなりに植林や伐採調整も試みた形跡はあるのだが、これは成功しなかった。

※クレ材:江戸時代に流通した材木の中間加工品。丸太の芯を抜いて断面をピザ割りのように割ったもの。消費地でさらに薄く割って板材に加工した。

意外に思われるかもしれないが、現在目にすることのできる上高地の森は、大正時代の大規模な植林事業によって再生したものである。下流域で水害が発生し、上流域である上高地の保水力を高める必要性が認識されたための植林だった。早期の保水力回復のため、事業では成長の早いカラマツが多く使われたらしい。

植林が本格化する一方で、昭和4年には天然記念物の指定が行われた。その間、裸になった土地で牧場などが営まれたこともあったが、昭和9年頃にはそれも閉鎖され、開発の痕跡は森に沈んでいったようである。遅まきながら環境保護の対象となった背景には、水害対策もさることながら、その山岳風景がウェストンらによって欧米に好意的に紹介されたことにあるのは間違いない。

…と、偉そうなことを書いているが筆者もこれを知ったのは現地に来てからである。これだけやかましく自然保護を叫んでいるのだからきっと天然無垢の大自然なんだろう…などと能天気に思っていたのだが、現実というのはなかなか難しいものらしい(´・ω・`)

それはともかく、人の手が入ったことで現在の上高地には植生が戻ってきつつある。人工林が混ざっていても河童橋で朝方見た風景、そして川沿いから奥宮の神域(さすがに鳥居の内側での伐採は控えただろうと思うが ^^;)が素晴らしかったのは事実である。あれを禿山から再生したとするなら、その先人の努力には敬意を表してしかるべきだろう。

※ついでに言うと、もうすこし制限をゆるめてくれるとカメラ片手の旅人としてはありがたいのだけれど(´・ω・`)

■穂高という山について

さてその役人小屋跡地から穂高岳を仰ぎ見てみた。これが結構、壮観なのである。

ここから見る穂高の峰は鋭角に切り立つ鋭い様相をみせる。本来、穂高を見るのはこの徳本(→参道の開始地点)からの景観が正式といわれ、その意は "穂のように高い岳" とのことだという。…なるほど、ここからみるとその意図するところが理解できる。

参道脇に、山の名称についての解説版が立っていた。

明神岳=穂高岳… そしてすべてが明神岳…。謎掛けのようだが、実はそれほど難解な話ではない。

これをみてようやく理解できたのは、本来の穂高岳が、決して奥穂高岳(北アルプスでの最高峰)のピーク指していた訳ではないということだ。本稿の最初の方でに大正時代の地図で旧:穂高岳がローカルピーク毎に分解されてしまったことを書いたが、その分かりにくさがここでも混乱を招いている。

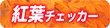

言葉では説明しにくいので図に起こしてみると↑このようになる。

かつての上高地の中心は穂高神社奥宮のある徳本(とくごう)である。ここから見える "穂のように高い岳" は現在の地図でいう明神岳のピークにあたる。上の写真で見える山がそれで、ここが本来の穂高岳なのである。

一方で、近年になって自動車で登ってこられるようになった玄関口=河童橋付近からは枯沢カールから奥穂高岳までが見通せる。一般の観光客が穂高岳として認識しているのはこの奥穂高岳のほうになる。このからくりは実は上高地公式ウェブサイトにも書いてあるのだが、一般人向けの観光パンフレットにはこんなややこしいことは載っていない。

穂高岳を明神岳と言い換えたのは、神の名を直接呼ぶのが恐れ多いということで尊称として呼び始めたものらしい。こういう事情があったところに大正時代の地図更新があり、山岳信仰などには無頓着であったであろう国土地理院(戦前は陸軍省参謀本部測量課)の技官が適当に名前を割り振った…のかどうかは定かでないが(笑)、結果的に "穂高" の名称と "明神" の名称がダブったような公式地図が出来上がった。それが現在に至ってなお引き継がれており、誤解の元になっている…つまり、そういうことなのだ(´・ω・`)

山塊全体を曖昧に "穂高" と呼んでいた時代には、こんな事はおそらくは誰も気にすることはなかっただろう。「あれが神様の山」 …で、すべてが済んでいたに違いない。

しかし近代測量の結果、明神岳=本来の穂高岳はその周辺ピークのひとつに地位を下げてしまい、由来を知る人も少なくなってしまったようだ。お気楽にやってくる現代の入山者は、地図をみてとにかく穂高の名称のついている山々をみつけ、おそらくは最も標高の高い奥穂高岳を "穂高岳" と思い込んでしまう。なにしろ筆者もそうであった(^^;) そういう点では、現代の明神岳は少々不憫な立ち位置にあるといえる。

ちなみに手元にあったダイソーの100円MAPで北アルプス周辺をみてみると、明神岳の名称もピーク位置も記載されていなかった。まあ世の中、そんなものだよな…

■左岸道を行く

さて穂高の謎(…という程のことではないのだが ^^;)のからくりが分かったところで、ここからは登ってきたのとは対岸側=左岸の道を下って戻ることにした。

こちらは無理な地形のところを通るわけでもなく、割と平坦な道が続く。景観的にはちょっと地味だが、生活道路/産業道路、あるいは交易路としてはこちらの在りようのほうが正しいのだろう…(^^;) いかにも木を切りやすそうな所で、あたりに見える木々はどうやら植林されたもの…という理解でよいのかな。

こんな平坦な道のりなので、こちら側については実はあまり書くことがない(爆) やはり観光で歩くなら木道の多い右岸側なんだろうな…w

途中、科木(しなのき)を見た。古代、樹皮が紙の原料となった木で、長野県以北の温帯に多く自生するという。案内板によるとこの樹皮を多く産し朝廷に収めたことから、この周辺が信濃国(しなののくに)と呼ばれるようになったとある。そんな程度の理屈で国名が決まったのかよ、ツッコみたい人もいるかもしれないが、事務的に大量の地名を整理しなければならなかった当時の官僚の気分になってみれば、なにか適当な理由さえあればどーでもいい…というのが案外真相に近いのかもしれない(※あまり本気にしないように ^^;)

ところで信濃にしても安曇、穂高にしても、日本の主要な地名はみな律令の黎明期にその原型が定まっている。そのあたりの話をして今回の紀行の締めくくりとしよう。

実は飛鳥時代〜奈良時代黎明期は国名/郡名/郷名/山名/河川名…の量産ラッシュの時期である。当時なりの "近代化" として律令制への以降が急ピッチで行われた時期で、班田収受などを行うためにも公式な土地台帳の整備が必要だった。このときに全国規模で公式な土地の名称も定まったのである。

律令以前にも地域ローカルな郷名などはあった筈だが、これは奈良時代初期の二字化/好字化令ですっかり整理されてしまった。当時の先進国である唐を真似て地名は原則として漢字二文字表記とし、それも好ましい良い字を使えということで、ここでそれ以前の地名が規格に合うように一斉に変更/創作されていったのである。筆者の本拠地である栃木県を例にとると、毛野国(けぬくに)が分割されて上毛野国(かみつけのくに=現在の群馬県)、下毛野国(しもつけのくに=現在の栃木県)が成立した後に、二字化の原則に従い "下野" 国と短縮された(…さすがに "下毛" 国では好字とは言いにくいだろう ^^;)。

地名には、人名もまた多くついた。話を安曇族に戻すが、安曇郡が成立したのはこの人名(姓)の地名化の典型といえる。そしてこれは彼らがこの時期に朝廷中枢に近いポジションにいたということに拠っている…と、筆者は推測している。

このような扱いは、日本史の中でもこの時代でしかほぼ有り得ない。平安期以降は人のほうが "○○郷の某" と土地の名に合わせて名乗りを上げていくし、鎌倉期以降は恩賞として土地がやり取りされてはいたが国/郡レベルでの大きな地名変更はなかった。 その理由は、国/郡…というのは律令に根拠を置いて定まったもので、飛鳥時代末期の大宝律令(701)の頃の区分が実は明治維新まで継続したからである。もちろん行政実態/単位としては戦国時代の頃には形骸化してしまっていたのだが、しかし国名/地名はそのまま継続して使われたのである。

そのような次第で、〜♪あの日あの時〜などと歌うなつメロではないけれど、要するに律令黎明の "この時代" というのを抜きにして安曇族、そして安曇野/安曇郡という地名の存在は語れない。そして安曇族がいなければ、もしかするとこの飛騨山脈の名峰もそれを祀る神社も、また別の名称で延喜式に記載されたかもしれないのである。

…それを思うとき、神話の神々に並んで穂高神社に祀られる安曇連比羅夫の存在の大きさが浮かび上がってくる。

朝鮮での戦には負けてしまったが、"この時代" に彼が存在した、ということがその後の穂高/安曇野のありように大きく影響したことは間違いないだろう。

ほかの時代では意味が無い。"この時代" であったからこそなのである。

■帰路

さて午前中は好天に恵まれたものの、河童橋まで降りてきた13:00の頃には予報どおりに雲が湧き出し、ぽつりぽつりと雨まで降り出した。…やれやれ、早めの行動を心がけてよかった( ̄▽ ̄)

帰路は、ふたたびバスで沢渡まで降り、そこから松本経由で長野自動車道〜関越自動車道を通って帰還した。途中で猛烈な渋滞(60km!)に巻き込まれてへろへろになったのは内緒である。高速利用は時間帯を間違えるとエライことになる…という学習は出来たので、まあ前向きに考えて今後の教訓としよう… orz

今回は穂高神社本宮と二股で無理矢理なスケジュールだったけれど(笑)、ぜひとも次は残雪の時期に朝靄狙いで来て見たい。…そんな安曇野行脚であったヽ(・∀・)ノ

<完>

■あとがき

上高地というのはいろいろな切り口で見ることの出来る興味深い土地ではありますが、今回は穂高神社の奥宮という視点でまとめてみました。あまり深く考えないで 「えいや!」 と訪れたこともあり、不勉強なところがいろいろあってもしかすると間違った認識で書いている部分があるかもしれません(汗)

現在の上高地はほぼ100%観光登山の山として売り出していて、訪れる人も "自然を満喫" しにやってくる人が殆んどではないかと思います。しかし調べてみると意外や意外、現在の景観は大正時代の植林事業によって人工的に再生されたもので、幕末の頃には一面の禿山状態だったというのですから驚きです。松本藩の森林伐採が実際にどのくらいの規模で行われたのかはよく分かりませんが、明治維新で松本藩領が国有地となり、その後国有地払い下げ等で牧場になったり果樹園になったり…と変遷して、それ以降再生した結果が、現在我々が目にする上高地ということになるようです。こんな歴史、TVの旅番組でも取り扱っているのを見たことがないので、案外知らない人って多いんじゃないでしょうか…すくなくとも筆者は知りませんでしたw(^^;)

上高地が現在のようなアルピニストのメッカとなったのは、英国人宣教師ウォルター・ウェストンによる海外への紹介が起点となったと言われています。…が、そのウェストンがやってきた明治20年代というのはまだ禿山となった上高地周辺に本格的な再生植林がされていない時期で、現在のような針葉樹(カラマツ類)の森が広がっていたわけではありません。おそらくウェストンは植生などより純粋に地形的なアルペン的景観に着目してこの地に興味を持ったのでしょう。

筆者的には、徳本で知った "真の穂高岳" が非常に新鮮でした。クルマでひょいと登ってきてしまう 「なんちゃってアルピニスト」 な観光客はまず最初に河童橋での風景を見てしまうので、それを穂高岳と認識してしまいます。しかし自動車道は峻険な渓谷沿いに長いトンネルを穿ってようやく通されたもので、本来の正面玄関ではありません。かつては島々から徳本峠を越えて徳本(穂高神社奥宮)に到達するのが安曇野(松本盆地)からここに至るほぼ唯一の道で、ここから見上げる現在の明神岳が本来の穂高岳だった訳です。近代地図というのは測量的には正確でも、ローカル名称まで常に正確というわけではないのだな・・・ということで、今後は地図の読み方も少々注意していきたいと思います(^^;)

ところで今回は穂高神社奥宮を目指す旅でしたが、本宮から奥宮までの正式な参道がどのルートになるのかは、結局わからず終いでした…(^^;) 現在の登山道を参考に類推すると鳥川渓谷から蝶ヶ岳を越えて徳沢経由で向かうのが地図上での最短ルートなのですが、これだと最高点が2677m(!!)となり大変な峠越えになってしまいます。江戸時代の登山道=島々から登る道では峠の最高点は2160mで、難所であることに変わりはないのですが蝶ヶ岳越えよりは勾配も緩やかになります。昔の穂高神社の神職さんは、どのルートで登ったのでしょうね…ちょっとばかり、興味があります。

※余談ですが島々からさらに南下していくと、およそ30kmで有名な野麦峠(1672m)に至り、飛騨高山方面に抜けることができます。野麦峠も難所といわれていますが上高地に行くのと比べたら500mも低いのですね〜

■明神池について

今回のランドマークとして目標にしていた明神池は、さすがに神の庭という感じで一見の価値ありでした。あと数百年ほど放っておけば湿原になっていきそうなところで、まさに天然の日本庭園といった面持ちのところです。

湧き水ポイントは数箇所あるようですが、湖面(池面?)は波が立つことも無く鏡のように静かで、そこに岩魚がこれまた静かに泳ぐ不思議な光景が見られます。いろいろな地質的偶然がこの景観を成立させているのでしょうけれど、ここに神威を感じた古代人が穂高神社の奥宮を祀ったのも分かるような気がします。

周辺には岩魚に混じってブラウントラウトの姿も見られました。大正池から上流域の梓川が前面禁猟になる前に放流されたいたもののようで、現在ではニジマスなどと混在して上高地水系に定着しています。ただ、神域にブラウントラウト…という組み合わせは筆者的には少々違和感もあり、せめて明神池は岩魚が池の主であってほしいなぁ…などと思ってみました(^^;)

…と、とりとめもないことを書いてみましたが、とにかく上高地というのは見どころの多い処です。皆様もぜひとも "平日に休暇" をとって訪れてみてください♪ (…週末だと高速道路がエライことになりますので:爆)

<おしまい>