2013.02.11 中部北陸:雪国紀行 〜糸魚川/親不知編〜 (その2)

■2日目:糸魚川

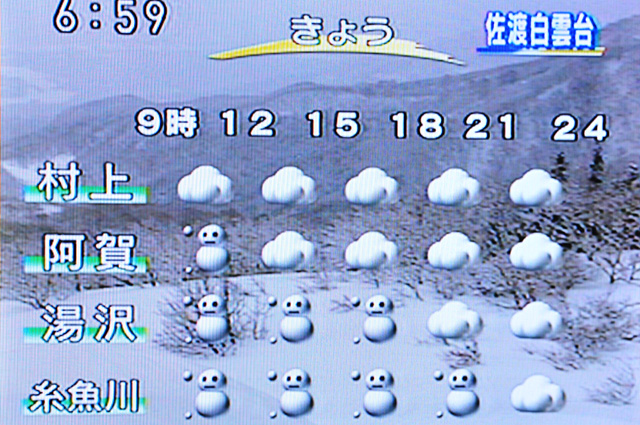

さて2日目である。夜が明けると世間は相変わらず雪であった。天気予報によると糸魚川では今日一日降り続くらしい。予定では夜には飛騨高山に到達しなければならないので、朝食もそそくさと済ませて出発することにする。

向かった先は市街地の西側を流れる姫川である。ここは世界的にも貴重なヒスイの産地といわれており、糸魚川の観光資源にもなっているところなのだ。

以前来たときにはヒスイ資料館に立ち寄っていろいろ見て回ったののだが、さすがに朝も7時台では資料館がOPENしているはずも無く、自然の中に転がるヒスイの雰囲気を味わうくらいの余裕しかない。…が、あたりはご覧のとおりの雪景色でちょっと足元を探訪とい雰囲気ではなさそうだった(^^;)

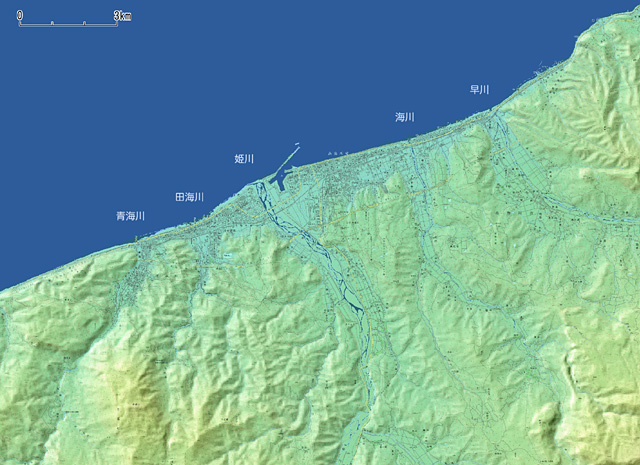

ちなみに糸魚川の市街地は、飛騨山脈から流れ出る早川、海川、姫川、田海川、青海川の5本の河川による複合三角州上に形成されている。このうち姫川、青海川の上流域にヒスイの鉱脈があり、そこから流れ出した原石が三角州の堆積物に混在し、さらには海に流れ出ている。波に洗われた原石は周辺の海岸に打ち上げられ、目勘のいい人が探すと宝石クラスのものを拾うこともあり時々新聞を賑わせるのである。

考古学的にはこの周辺ではヒスイで作られた勾玉などが発見されており、その利用は縄文時代にまで遡る。しかしかつては長らくその産地は不明で、昭和20年頃までは "東南アジア産のものが中国経由で渡来したのではないか" との学説が広く支持されていた。まさに 「灯台元暗し」 のとはこのことで、当時の学者先生もまさかご当地がその原産地だったなどとは誰も気づかなかったのである。

さて縄文/弥生時代にはポピュラーな装身具であったヒスイが歴史から姿を消したのは、越国(こしのくに)の解体とほぼ時期を同じくしている。

大和朝廷の草創期、敦賀から新潟あたりまでの日本海沿いは越国と呼ばれる独立勢力圏で、どうやら蝦夷のテリトリーであったらしい。彼らは欽明天皇の頃(540年頃)にはまだ朝廷には完全服属はしていなかったようだが、100年ほどの年月を経て大化の改新(645)の頃には北方に追いやられた。

その後大宝元年(701)に成立した大宝律令に於いて、この地域は都に近い順に 越前、越中、越後と分割されて朝廷の支配体制に組み込まれた。ヒスイ工房の遺跡は、これ以降の時代のものは見つかっていない。

大和朝廷は、その後もこの緑色半透明の鉱物資源に興味を持つことはなかった。というより、弥生文化圏の末裔である朝廷とその支配地域では、そもそも貴金属や宝石で身を飾るという風習に乏しかった。教科書に載っている歴史人物の肖像画や物語絵巻を見ればよくわかると思うが、金銀宝石満載の王冠やネックレス、ピアス、指輪などをしている人物は、明治維新以前の日本史には殆ど登場しない。

日本人が "飾り立てる" ことに興味を示したのは、人間ではなく美術工芸品の方面であった。しかしその中でもキラキラ系の装飾として珍重されたのは金粉/金箔と螺鈿(らでん)細工で、やはりヒスイなどの宝石類は殆ど興味の対象にならなかった。例外的に出雲大社のある島根県:玉造で祭祀用の勾玉(こちらの材料は瑪瑙)が細々と作られていたけれども、これも平安時代の早々期にはほぼ途絶えてしまった。

このような状態が1000年以上も続いた結果、ヒスイの採取/加工の方法論や産地はおろか、その存在までもがすっかり忘れ去られてしまった。この付近がヒスイの産地であることが "再発見" されたのは遥か後世、昭和も39年になってからのことなのである。

※写真はWikipediaのフリー素材より引用(源氏物語絵巻)

※古墳時代の副葬品には冠や装飾馬具などがいくらか見られる

その忘れ去られた越国、そして蝦夷の記憶をマターリと発掘できれば御の字だったのだが…姫川の河口までやってきてもその雪具合は果てしなく冷たいのであった。

…こりゃー原石拾いはちょっと無理っぽいな(笑)

仕方がないので、いったんここは引いて西を目指すことにした。ヒスイの漂着する海岸は糸魚川だけではなく、県境をまたいで富山県側にもある。そこでもうワントライしてみることとしよう。

そのような次第で、多少の心残りはあるけれど、このまま西行することにする。

■親不知(おやしらず)

次に向かったのは、親不知である。糸魚川から親不知ICまでは13kmほど…地理感覚が無いというのもあるけれど、あまり深く考えずに高速に乗ってしまって1区間で下りるというちょっと勿体無いことをした(笑)

さて親不知は北陸道最大の難所である。地形↑を見ればお分かり頂けると思うが、ここには道を通すべき平地がまったく無い。切り立った断崖絶壁が約12kmにわたって荒波に洗われており、近代の道路や鉄道はみな地表を走ることを諦めて岩盤にトンネルを掘って抜けている。

…では重機のなかった古代にはどうしたかというと、引き潮のときにわずかに顔を出す細い浜や岩礁を全力で駆け抜けるように通ったらしい。そんなのは道とは言わないだろう、…とツッコミが入るかも知れないが、明治時代に至ってもたとえば開拓期の北海道などはそんなところがゴロゴロしていたのであって、交通事情としては別段そう遠い時代の常識というわけでもない。

そんなギリギリ具合の豊富な(?)親不知では、ICも狭い空間にギリギリの立地で作られていた。観光名所でもあるので北陸自動車道もここだけは地表を通すことを選択したようだが、それでも地図を見るとムリヤリ感はかなり強烈である。

インターを下りてまず驚くのはその "場所の無さ具合" だろうか。もはやここには高速道路の高架橋を建てるスペースがなく、荒れる日本海の波打ち際に建設するというかなりムチャクチャな方法論がとられた。どうやって基礎工事を行ったのか、筆者にはちょっと想像がつかない。

旧北陸道≒R8から見上げる北陸自動車道は、ICを過ぎるとまもなく頭上を交差して長いトンネルに入る。R8そのものも、ここから先は旧道のルートからは外れて断崖の中腹を走ることになる。

その後しばらくはスノーシェード風の半トンネルをウネウネと進む。本当ならここから眺める海の景色を撮りたいところだが、クルマを停めるスペースがまったく無いので道なりに進んでいくしかない。

やがて、ほんの一瞬だけ車を停められる開放空間に出た。おそらく正式には駐車場ですらない、バス停程度のスペースである。自販機と電話BOXが各1台のみというおそろしくシンプルな場所だが、ここが親不知でほぼ唯一の休憩スペースになっている。ここを過ぎるとR8はまたすぐにトンネルに入ってしまって、そのまま断崖の終端まで地下空間を進むことになる。

そこから眺める海岸線は、まさに難所の名に相応しい絶望的な風景なのであった。ほとんど垂直にちかい断崖絶壁を雪混じりの荒波が激しく打ち付けている。引き潮の際にどの程度人の通れる浜が現れるのか分からないが、ほとんど岩から岩に飛び移るように進まなければ渡れないような印象だ。地元ではとくに断崖の切り立ったこの付近を 「天険」 と呼んだらしい。

言い伝えによると、ここを渡るときは親が子を、あるいは子が親を顧みる余裕がなかったことから親不知子不知(おやしらず、こしらず)と称したというが、話としてはもうひとつの平頼盛(たいらのよりもり)伝説のほうが有名のように思う。

ここで少しその話をしたい。平頼盛は源平合戦のときの有力武将である。平清盛とは異母兄弟にあたり人脈/血脈とも広い人物だったようが、清盛とその嫡男重盛の煌(きら)びやかな出世の影で、ことあるごとに貧乏くじを引かされた不遇の人でもある。いちいち事例を挙げると話が別の方向に行ってしまうので省略するが、なかでも寿永2年(1183)、源平合戦のさなか木曽義仲が京に進撃してくる中での防衛戦は悲惨であった。頼盛は京都防衛のため山科戦線に出陣して戦うのだがが、その間に平家の本体は一斉に都落ちしてしまい、頼盛は敵前でひとり捨て駒にされてしまうのである。

行き場をなくした頼盛は、いったん京都六波羅の平家屋敷(平家一門の拠点)に引き揚げるが、そこは既に火をかけられて焼け落ちていた。仕方なく頼盛は後白河上皇のもとに出頭して、捕虜として身柄預かりとなるのである。しかしその間に都落ちした平家の本隊は源義経らに次々と撃破されていき、ついに壇ノ浦で滅んでしまった。…こうして頼盛は、戻るべきところを失ってしまうのである。

平家一門の有力武将の中でただ一人生き残った形となった頼盛は、捨て駒にされた立場を情状酌量されて許されるが、その後は歴史の表舞台から姿を消した。

それがこの地とどのような関係があるのかというと、引退後の頼盛がその所領(荘園)のひとつであった蒲原郡五百刈村に隠遁したとの伝説があるのである。案内板の解説によると隠遁の理由は 「京童の悪口に耐えきれず」 とある。史実かどうかは、わからない。

蒲原郡五百刈村とは現在の長岡付近といわれる。伝説ではここに、頼盛を追ってその妻と子が都落ちしてきたという。そのルートが北陸道なのであった。

敦賀から船を使えば早かったのだろうが、当時は定期旅客便などは無く年貢米回送を行う問丸船が年に数往復する程度だったと思われる。この母子も船には乗らず陸路で親不知の難所までたどり着いたらしい。

悲劇はそこでおきた。難所の海岸線を渡っていたとき、頼盛の妻は腕に抱えていた2歳になる子を波にさらわれてしまうのである。数え歳の2歳とは現代風に言えば満1歳であるから、まだほんの乳飲み子であった。

天剣と呼ばれるもっとも急峻な断崖を越えたところに、"歌" という名の地名がある。おそらくはそこで詠んだのであろう、歌が一首伝わっている。

親知らず

子はこの浦の波枕

越路の磯の泡と消え行く

…これが、親不知の名の起こりだという。

"磯" とあるからには当時も生易しい浜辺の道があった訳ではなく、岩礁を飛びながら渡っていくような場所であったであろうことが伺える。

歌の出典を調べてみたのだが、どうもよくわからない。詠み人として池禅尼を挙げる書物もあるが、池禅尼は頼盛の母であって妻ではないし、壇ノ浦の合戦の年には既に死去している。そのような次第で、おそらくは口伝であろうこの逸話の明確な出典を探るのは難しそうである。

しかしこの難所の風景を見るにつけ、仮に有名人である平頼盛に直接つながらなくとも、似たような悲劇はいくつもあったのではないかと想像してみる。そうでなければ土地の人々が地名にその逸話を刻み800年あまりも伝えてきたことの説明がつかない。心象的に、嘘はないのであろうと思う。

平安末期の悲劇の記憶から時代が下ると、和船の建造技術や航海技術の発展から日本海沿岸の海運はその安全性を高めていき、室町末期〜江戸期に至って北前船の周回航路が安定稼動するようになっていく。…が、それでも旅客よりは商品運搬が主役であって、人の移動には相変わらず陸路は使われ続けた。

ただしこの崖っぷちにも多少の迂回路の工夫はされたようで、崖の周囲を見渡すと幾本かの九十九折の隘路が築かれた形跡が伺えた。観光パンフレットには新旧の道路の変遷がみえて面白いというような内容がある。ただしどれがいつごろのものかという説明はないのでちょっとばかりインフォメ内容の改善を希望したいところだ。

さて現代の街道=R8はというと、さきにも述べたようにここからはトンネルで岩盤を突き抜けていく。天険=親不知を見渡せる展望台は事実上ここ一箇所しかなく、わざわざ停車しようと思わない限りこの断崖を見ずに過ぎ去っていく旅行者も多いと思う。もったいないことである。

北陸という土地の都からの距離感、途絶感、あるいはそこに醗酵した独特の文化のようなものの本質を知るのには、ここから眺める風景を一見するのが一番手っ取り早い。理屈ではなく、感覚で知るというのは大切なことである。それを知るのに、この親不知以上のところはそうあるまい…と、筆者は思ってみた。

<つづく>