2013.03.21 鉄と日本刀を訪ねる:出雲編(前編その3)

■ 古墳から出た鉄剣

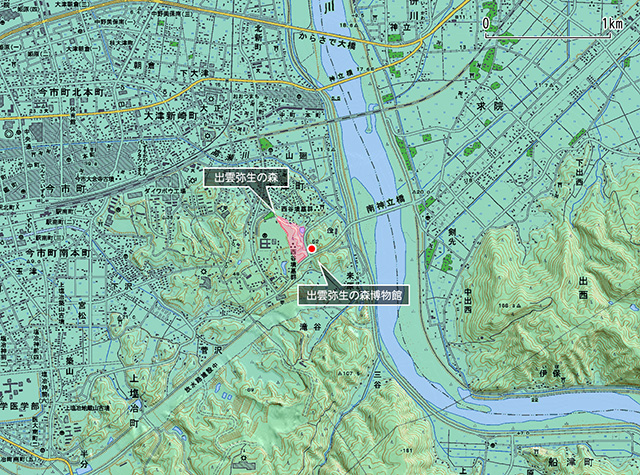

さて斐伊川の砂鉄を眺めた後は、西谷墳墓群遺跡へと足を伸ばしてみた。ここは神立からほどちかい丘陵地で、弥生時代後期の墳墓群があり古代出雲の中心地のひとつと考えられている。付近には大雑把にいって平地側には集落跡が、丘陵地には墳墓が分布している。

そんな遺跡で、鉄剣の出土があった。"日本刀" の形が定まる以前の、古いタイプの直刀にあたるものだが、後学の為にもこれは是非とも見ていかねばなるまい。

ここは現在 「出雲弥生の森」 と称して史跡公園になっている。さらにそこに隣接して博物館があり、出土品の見学が出来るようになっている。まあ今回は日本刀をテーマにしている関係上、あまり古代出雲の歴史談義にハマリすぎないよう注意しなければいけないのだが(^^;)、フォーカスを外さない程度に直刀時代の剣の様子は確認しておきたい。

そんな訳でまずは史跡公園のほうに立ち寄ってみた。この周辺には大小30あまりの古墳が点在しているのだが、公園として整備されているのはそのうちの6基ほどである。時代は2世紀後半から5世紀頃にかけてのもので、古墳は大きなもので50mほどある。

ここに見られる古墳は四隅突出型と呼ばれる独特の形態で、大和政権の前方後円墳とは明らかに異なる文明圏のものである。日本史の黎明期、まだ大和朝廷に吸収合併される前の出雲には、こんな独自の文化をもった勢力が存在していたのだ。

さて現地の案内板にはいろいろと考古学的な記述があるのだが、途中はすっぱりと端折って(ぉぃ ^^;)、そのうちの一番大きそうな古墳に登ってみた。・・・うむむ、結構広いんだな。

発掘で掘り返されたところは現在は埋め戻されている。石棺のあったところに石造りのモニュメントが置かれていた。赤く色が付いているのは石棺の中に大量の朱が敷かれていたのを表わしているらしい。ここからは埋葬された人骨とともに、副葬品がいくつか見つかった。

その中に、鉄剣が見えるのである。

ただし学術的には5世紀以前の日本で "製鉄遺跡" は発見されていない。そのためこれは大陸で作られて輸入されたものとみられている。もちろん当時としてはきわめて貴重な品であり、実用上の武器というよりは支配者の権威の象徴のような位置づけであったようだ。

史跡公園の見所は多く、筆者はあちこち見て回った。早春の公園では桜がほころびはじめていて、あと2〜3日もすればいい感じの桜風景になりそうだ。

…が、それらを全部紹介しているとキリがないので途中は省略としよう。鉄剣は付近の年代の異なる古墳からもいろいろと出土しているらしく、博物館にまとめて展示されている。次はそちらをチェックしてみたい。

■ 出雲弥生の森博物館

さてそんな訳で博物館である。古墳群から道路ひとつ隔てたところに、史跡公園とセットになって施設が建っており、"出雲弥生の森博物館" の名がついている。この博物館では、目前の西谷墳墓群だけではなく付近のひろい範囲の出土品をまとめて展示しており、発掘資料が非常に豊富なところだ。

余談になるが個人蔵の宝物や他の博物館からの借用品の多い博物館はなかなか写真撮影を許してくれなかったりするのだが、ここは自前の展示品が多く許可を戴けば撮影は可能である(※今回は許可を戴いて撮影 ^^;)。

玄関を入ってすぐのホールの床には、古代出雲(古墳時代らしい)の地形図がどどーんとプリントしてあった。非常に大きなもので、2階の通路から見下ろしてちょうど良いくらいのシロモノである。これはポスター化して売店でも販売しており、ちょっと珍しいお土産としてオススメしたい。

この時代の出雲は、斐伊川が大きな内海を経て出雲大社側に注ぐ格好になっている。この内海は南北7〜8kmほどはあろうかという広さがあり、港湾を設けるには非常に適した地形であった。冬季など日本海が荒れる季節でもここでは安全に船が航行でき、漁もできたことだろう。そして斐伊川の砂が作り出す遠浅の河口部には、豊かな葦原 (※葦は海岸にも繁茂する) が広がっていたに違いない。古代出雲は別名豊葦原中津国(とよあしはらのなかつくに)とも呼ばれるけれども、宍道湖の芦原と斐伊川の砂地を見てきた筆者には、その様相をありありと思い浮かべることができた。

・・・こんなところに、古代の "鉄の王国" は興ったわけだ。

さて5世紀頃までは製鉄遺跡のなかった出雲だが、6世紀からはぼちぼちその痕跡が見え始める。地域性からいうと米子に近い東側で先に鉄の文化が立ち上がり、現在の出雲市の付近(宍道湖の西側)は青銅器の時代がいくらかつづいてから鉄器文明の恩恵を受けたようである。

係員の方に日本の製鉄の始まりは出雲なのですか、と素人質問をしたところ、時代的には北九州のほうが先ではないかとの回答を戴いた。また鉄器が発掘されたからといってそこで製鉄も行われたと決め付けるのは早計なのだそうで、特にその "起源" をどの時点に求めるかは、考古学的に慎重に考える必要があるらしい。後に日本の製鉄の主要地となった出雲ではあるけれども、その黎明期に於いてはすくなくとも国内一番手ではなかった、との認識がここでは持たれている。

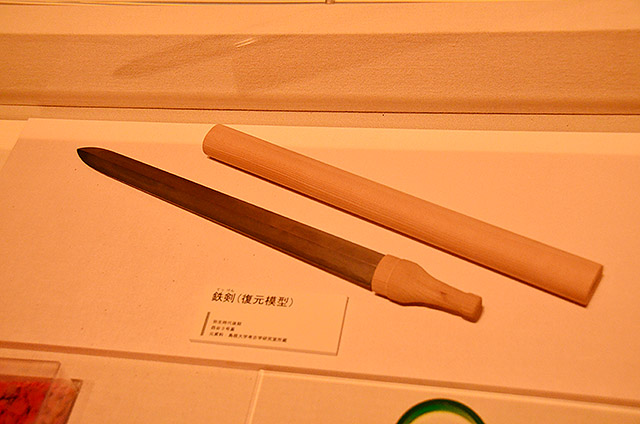

墓の副葬品としては、農業用具(鉄鍬など)はあまり出ず、武器/馬具系の金属器が多く出ている。具体的には剣、矢尻、斧、そして鞍などである。鉄剣はこのような(↑)両刃の直刀が出た。

両刃の鉄剣の出土は古墳時代の初期に集中している。時代でいうと5世紀頃で、考古学的な発掘調査状況から、日本で作られたものではなくおそらくは輸入されたものと推定されている。これがやがて古墳時代の終わりごろ=6〜7世紀になると、片刃の直刀に置き換わっていった。時期的には鉄の国産化が始まった頃にあたるが、国産の鉄で最初から剣が作られたかどうかはわからない。刃物に使用する鉄は農機具より固い鋼でなければならず、黎明期の製鉄技術で用が足りたかどうかはよく分かっていないのだ。

片刃となった直刀は、こんな(↑)形をしている。柄が長い手前側の剣は、一応片手用っぽいグリップ形状はしているけれども柄頭が長く、いくらか両手持ちも意識したらしい造りで刀身も長い。これは6世紀前半頃までによく見られた形式だそうだ。

写真の剣はぱっと見た印象ではいわゆる日本刀とは随分雰囲気が違うけれども、これでも和風の剣である。大陸系(中国/朝鮮)の剣となにが違うかというと、装飾が少なく渋めにつくってあるところに特色がある。大陸渡来の剣は過剰にキンキラキンに飾り立て、柄頭も彫刻が施されて派手派手につくられているものが多い。このあたりは民族的なセンスの違いが出ているのだろう。

やがて聖徳太子の頃(6世紀末〜7世紀初頭)になると刀はやや小振りになって柄も短くなり、片手で振り回すのに適した形になった。展示品の中ではこのあたり(↑)がその類型に当てはまるように思える。

両手持ちと片手持ちは何が違うかというと、徒歩で戦うか騎馬戦で戦うかというスタイルの相違いが大きい。馬に乗って戦う際には片手で手綱を持たねばならないので、必然的に剣は片手用に最適化する必要があった。そういえば古墳時代の後半には馬を象った埴輪が増えてくるというけれども、そのあたりと何か関連があるのかもしれないな。

…それにしても、見れば見るほどに、こんな鉄の塊が墓の中で朽ち果てずに残ったことが不思議に思えてくる。現代の鉄釘(これは軟鉄であるが ^^;)などは、たとえば太い五寸釘であっても雨ざらしで数十年も放っておけば腐食して頭部が無くなってしまう。それなのに、たっぷりと水を含んだ土の中で鉄剣が1000年以上も原型を留めているというのは、どういうことなのだろう。

そう思って文献を調べてみると、これにはどうやら鉄の "清浄度" が関係しているらしい。清浄度って何だよ、とツッコミが入りそうだけれども、鉄としての純度が高い(=不純物が少ない)ことを刀剣界では "清浄度が高い" と表現している。不純物が少ない鉄は腐食に強いらしい。

金属に於ける不純物の介在とその影響というのは単純なようでいて実は難しく、微量の混合物が材料の性能を高める方向に働くこともあるし、クロムを含むステンレスのように皮膜構造で錆を防ぐ機能を付与されることもある。ただ古代製鉄においては、特に刃物の材料としては主要な不純物としてチタンや硫黄などをどこまで除去できるかというところに品質管理のポイントがあったらしい。もちろん古墳時代に金属元素の含有量などを正確に測定できる訳はないので、経験的に加工手順を最適化していくという気の遠くなるような試行錯誤を経てノウハウが蓄積されたようだ。

日本の砂鉄は特にチタンの含有量が多く、重量比で 3〜6% ほども含まれている。良質といわれる真砂砂鉄でさえ、2.5% 程度のチタンを含んでいる。ところがこれが朝鮮半島の砂鉄では 0.2〜0.8% と少なく、同じ要領でたたら製鉄を行った場合、朝鮮のほうが容易に純度の高い鉄を得ることが出来た。残念ながら、資源の素性(清浄度)ということでいえば日本は大陸よりも幾分不利な条件であったといわねばならない。

それを補うために、日本の鍛冶師は刀を打つときに朝鮮よりも過剰に鉄を "叩く" 方法論を編み出した。真っ赤に焼けた鉄をガンガンと叩きまくると、表面の酸化皮膜(空気に触れて皮膜が出来る)に不純物が移動してくる。叩くことで皮膜は不純物を含んだままポロポロと剥がれ落ち、また再び熱すると表面がわずかに溶け落ちる。これを繰り返すことで鉄の純度を上げられることを見出したのである。おかげで鉄は鍛える度にどんどん目減りしていってしまうのだが、最後に残った鉄は "清浄" な地鉄となった。おそろしく収率の悪い方法論だが、日本刀はこの方法論の行き着く先で誕生していくことになる。

古墳に副葬品として埋められた鉄剣が、こうして誕生した和式鍛造で作られたものか、大陸(おそらくは朝鮮半島)からの輸入鉄で作られたのかはよく分からない。

ただ伝来したばかりの製鉄あるいは鍛刀の方法論が日本の砂鉄の組成に最適化されていくには一定の試行錯誤の時間を要したであろう。それを考えると、古墳に残された直刀の由来はやはり舶来品に求めるのが自然なような気がするなぁ…(´・ω・`)

■ 目釘

ところで刀の構造として面白かったのは、この黎明期の刀にもちゃんと目釘穴があることだった。木製の柄は朽ちてしまっているけれども、中心(なかご)の部分は目釘(金属製らしい)の刺さった状態で発掘されている。それもかなりしっかりとした構造になっている。

これのどこが面白いのかというと、日本刀が "湾刀" として誕生していく過程にあっては実は東北の蝦夷の刀の影響が大きいと言われているのだが、古い時代の蝦夷の刀にこの目釘構造は無いのである。つまり湾刀としての形が東北の系譜、柄の部分の仕様が西国の系譜とみれば、どこかでそれが融合して日本刀の形が出来上がっている。ここにはその融合以前の姿がみえているという点で興味深いのである。

残念ながらその融合過程を詳細に記した古文書というのはなく、現在でも日本刀の誕生経緯についてはいろいろな説が入り乱れて謎に包まれている。筆者的には、この蝦夷の刀の系譜というものにも多少の興味があって調べており、そのうち取材で巡ってみる予定なのだが…まあ話があっちこっちに散りすぎるのもアレなので(^^;)、ここでは抑えておきたい。

ちなみに出雲でもたった一振りながらこの蝦夷の刀(蕨手刀)が発掘されていて、地域交流のあったような形跡がわずかながら伺える。そのあたりの事情については是非とも当時の刀の持ち主氏に語って戴きたいところなのだが…

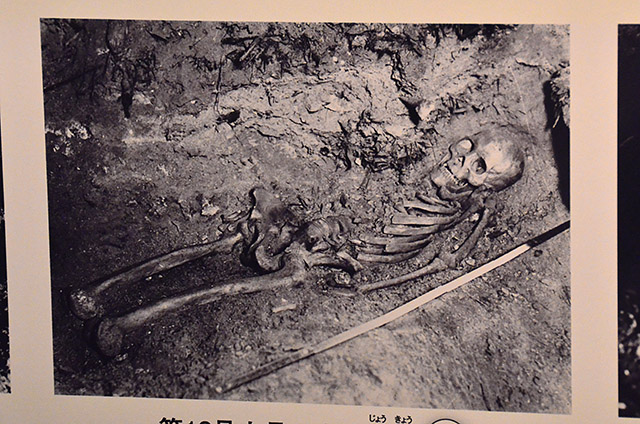

残念ながらご本人はすっかり白骨化してこのようなお姿なので、ちょと無理っぽい(^^;) この時代に鉄剣を所有していたのだから相当な有力者の方だとは思うのだが、メモ書きでも伝承でも何か一言くらい残してほしかったなぁ。

そんな古墳のご主人様をアップで一枚。

なかなか愛嬌のあるお顔立ちで、「…はっはっは、謎は解けたかね?」 …とでも言われているような気がしないでもない。…いや気のせいかな(^^;)

<つづく>