2014.05.03 җV—ОӮМ“Яҗ{ӮрҺь—VӮ·ӮйҒFҢг•СҒiӮ»ӮМӮRҒj

ҒЎ ҚjҺq

ӮіӮДӮўӮВӮаӮИӮзӮұӮұӮЕғ}ғEғ“ғgғWҒ[ғ“ғY•ы–КӮЙҚsӮӯӮЖӮұӮлӮҫӮӘҒAҚЎүсӮНӮ»ӮМӮЬӮЬr68Ӯр–kҸгӮөӮДҒAҚЕҢгӮМғ`ғFғbғNғ|ғCғ“ғgӮЕӮ ӮйҚjҺqӮр–ЪҺwӮөӮДӮўӮӯҒB

ҚjҺqӮН“Яҗ{’¬ӮЕӮЩӮЪҚЕ–k’[ӮМ‘ә—ҺӮЕӮ ӮйҒBҒcӮЖӮўӮБӮДӮаҒA“Б•КӮИӮЙӮ©•ПӮБӮҪӮаӮМӮӘӮ Ӯй–уӮЕӮНӮИӮўҒB•MҺТӮӘӮұӮұӮЙ—ҲӮҪӮМӮНҒAҠЦ“ҢӮЖүңҸBӮМӢ«ҠEҒҒҚ•җмҺь•УӮМҸtӮМҢiҗFӮрҢ©ӮҪӮўӮЖӮўӮӨҒAӮҪӮҫӮ»ӮкӮҫӮҜӮМ–Ъ“IӮЕӮ ӮйҒB

ӮұӮұӮНҚ•җмӮЙӮжӮБӮДҗъӮҪӮкӮҪҚЧ’·ӮўүНҠЭ’iӢuӮЙ‘сӮ©ӮкӮҪ‘әӮЕҒA”’үНӮ©Ӯз“Яҗ{“’–{ӮЙҺҠӮйҢГӮўҠX“№ӢШӮМүә–м‘ӨӮМҢәҠЦҢыӮЙӮ ӮҪӮБӮДӮўӮйҒBҗlӮМӢҸҸZӢLҳ^ӮНҚ]ҢЛҺһ‘г’ҶҠъҚ Ӯ©ӮзӮ ӮиҒAҠ°үiҒ`Ңіҳ\ӮМҚ ӮЙӮЁӮ«ӮҪ "Қ]ҢЛӮМҗlҢы”ҡ”ӯ" ӮМ•ӣҺY•ЁӮЭӮҪӮўӮИҠJ‘с’nӮЕӮ ӮБӮҪӮзӮөӮўҒBҢ»ҚЭӮЕӮНӮRӮӢӮҚӮЩӮЗҸг—¬ӮЙҚ•җXғ_ғҖӮӘҸo—ҲҒAҚЧ’·ӮўҠJҚӨ’nӮӘғ_ғҖҺь•УӮЬӮЕ’f‘ұ“IӮЙ•АӮсӮЕӮўӮйҒBғ\ғtғgғNғҠҒ[ғҖӮЖҗA•ЁүҖӮЕҒҸ1000ӮӯӮзӮўӮөӮ©Ҹo”пӮөӮДӮўӮИӮў–{“ъӮМ•n–RғhғүғCғuӮНҒAӮұӮұӮМ•—ҢiӮр’ӯӮЯӮИӮӘӮз’чӮЯӮӯӮӯӮлӮӨӮЖҺvӮӨҒB

ҚЧ’·Ӯў–~’nӮМ•—ҢiӮНӮұӮсӮИҠҙӮ¶ӮЕҒAҠПҢхҺ{җЭӮИӮЗӮНүҪӮаӮИӮӯҒAҗlӮМҺpӮаӮИӮўҒB“№ӮМҢьӮұӮӨ‘ӨӮЙӮҝӮеӮұӮҝӮеӮұӮЖүЖӮӘ•АӮсӮЕӮўӮйӮМӮӘҚjҺqӮМҸW—ҺӮЕҒAӮ»ӮұӮрҸңӮҜӮОӮ ӮҪӮиӮН•қ200ӮҚӮЩӮЗӮМҚk’nӮӘ’·Ӯӯ’·ӮӯҳAӮИӮБӮДӮўӮйӮМӮЭӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮМӮЗӮұӮӘ—ЗӮўӮМӮ©ӮЖӮўӮҰӮОҒAүҪ“xӮа“ҜӮ¶ӮұӮЖӮрҢҫӮӨӮжӮӨӮЕӢ°ҸkӮҫӮӘ“dҗьӮаҠЕ”ВӮаӮИӮўӮ·ӮБӮ«ӮиӮЖӮөӮҪ•—ҢiӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮөӮДӮаӮӨӮРӮЖӮВҒAҸtӮМҚЕӮа’xӮў’nҲжӮЖӮўӮӨүBӮкӮҪҸМҚҶӮЕӮ ӮлӮӨӮ©ҒB

ӮұӮұӮ©ӮзӮНr68ӮрҠOӮкӮДҠJ‘с”_’nӮрҗiӮсӮЕӮЭӮжӮӨҒBҺь•УӮМӢu—Л’nӮН‘е“cҢҙӮв–о”ВӮЖ”дӮЧӮДӮаӮЬӮҫӮЬӮҫ–G–ШҗFӮӘҗуӮӯҒA’WӮўҒB

Ң©ӮкӮО–мӮМҚчӮаӮЬӮҫӮұӮұӮЕӮНҢ»–рӮЕҚзӮўӮДӮўӮйҒBӮұӮкӮаҺАӮНGWӮМҚ ӮМӮұӮұӮМүBӮкӮҪҢ©ӮЗӮұӮлӮИӮМӮҫӮӘҒA—қ—RӮЙӮВӮўӮДӮН•К“rҢгҸqӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮжӮӨҒB

–ў•Ь‘•ӮМ“cӮсӮЪ“№ӮрҗiӮсӮЕӮўӮӯӮЖҒAӮўӮ©ӮЙӮағҚҒ[ғJғӢ‘RӮЖӮөӮҪ "Қ‘Ӣ«ӮМӢҙ" ӮӘӮ ӮзӮнӮкӮйҒBғNғӢғ}ӮӘӮP‘дӮ¬ӮиӮ¬ӮиӮЕ’КӮкӮйӮӯӮзӮў•қӮЕҒA10Ӯ” ӮМҸd—Кҗ§ҢАӮВӮ«ҒBӮЬӮ ҢyғgғүӮ©ғgғүғNғ^Ғ[ӮӘ’КӮйӮМӮӘҗёҒXӮЖӮўӮБӮҪӮЖӮұӮлӮҫӮлӮӨӮ©ҒB

ӮұӮсӮИӢҙӮЙӮа–ј‘OӮӘ•tӮўӮДӮўӮДҒA”nҸкҚвӢҙӮЖӮўӮӨҒB–ј‘OӮ©ӮзӮ·ӮйӮЖҗМӮН•tӢЯӮЕ”nӮМ•ъ–qӮЕӮаӮвӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBҒcӮЬӮ Ӯ»ӮкӮНӮЖӮаӮ©ӮӯҒi^^;ҒjҒAӮұӮұӮ©Ӯз—ӨүңҚ‘ӮЙғvғ`үzӢ«ӮөӮДӮЭӮйӮЖӮөӮжӮӨҒB

ӢҙӮ©Ӯз’ӯӮЯӮйҚ•җмӮНӮұӮсӮИҠҙӮ¶ӮЕӮ ӮйҒBӮұӮұӮрӢ«ҠEӮЙӮөӮДҒAүE‘ӨӮӘ•ҹ“ҮҢ§Ғi—ӨүңҚ‘ҒjҒAҚ¶‘ӨӮӘ“И–ШҢ§Ғiүә–мҚ‘ҒjӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBүңҸBӮЖҠЦ“ҢӮрҠuӮДӮйӢ«ҠEӮЖӮөӮДӮНҒAҸӯҒXӮіӮіӮвӮ©ӮЙүЯӮ¬ӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҗмӢШӮЕӮ ӮйҒB

ӢҙӮМҸгӮ©ӮзҢ©үәӮлӮ·ӮЖҒAӢӣүeӮН–Т—уӮЙ”ZӮўҒBӮӨҒ[ӮЮҒcӮұӮкӮИӮз’ЮӮи“№ӢпӮМӮРӮЖӮВӮаҺқҺQӮ·ӮйӮМӮҫӮБӮҪӮИӮ—

ҒҰ•MҺТӮӘҺqӢҹӮМӮұӮлӮНӮұӮӨӮўӮӨҸҠӮЕӮНӢҙӮМҸгӮ©ӮзҠЖӮаҺgӮнӮёҺ…ӮЖҗjӮЖӢӣ“чғ\Ғ[ғZҒ[ғWӮМҺcӮиғJғXӮӯӮзӮўӮЕҺи’ЮӮиӮрӮөӮҪӮаӮМӮҫӮӘҒAҚЎӮЗӮ«ӮНӮіӮ·ӮӘӮЙ—¬ҚsӮзӮИӮўӮзӮөӮўҒi^^;Ғj

ҒЎ Қ‘Ӣ«ӮМҳb

ӮіӮД•—ҢiӮМӮМӮЗӮ©ӮіӮҫӮҜӮЕӮНҠФӮӘҺқӮҪӮИӮўӮМӮЕҒA–{“ъҚЕҢгӮМғlғ^ӮЖӮөӮДҒAӮұӮұӮЕүңҸBӮЖҠЦ“ҢӮМӢ«ҠEӮМҳbӮрҸӯӮөҸ‘ӮўӮДӮЭӮҪӮўҒB

ӮұӮМҗмӮӘүә–мҚ‘Ғi“Яҗ{Қ‘ҒjӮЖ—ӨүңҚ‘ӮМӢ«ҠEӮЖӮИӮБӮҪӮМӮНҒAҚЎӮрӢҺӮйӮұӮЖ1300”NӮЩӮЗӮаҗМӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBүә–мҚ‘ӮНӮаӮЖӮНҚ‘‘ўҒiӮӯӮЙӮМӮЭӮвӮБӮұҒjӮМҺыӮЯӮйӮвӮвһB–ҶӮИ—МҲжӮҫӮБӮҪӮаӮМӮӘҒA‘еү»ӮМүьҗVҲИҚ~ӮМ—Ҙ—Яҗ§ӮМҢіӮЕ“Яҗ{Қ‘ӮрҢoӮДүә–мҚ‘Ғi689Ғ`ҒjӮЖӮИӮБӮҪҒB—ӨүңҚ‘ӮМҗ¬—§ӮаӮЩӮЪ“ҜӮ¶ӮұӮлӮЕӮ ӮйҒB

ҒҰ—ӨүңҚ‘ӮНӮ»ӮМҢгӮЗӮсӮЗӮс–kӮЙҠg’ЈӮөӮДӮВӮўӮЙӮНүә–k”ј“ҮӮЬӮЕҺҠӮй’ҙғҚғ“ғOҚ‘ӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮМӮҫӮӘҒAүә–мҚ‘ӮЖӮМҚ‘Ӣ«ӮӘ‘еӮ«Ӯӯ•ПӮнӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB

Ң»‘гӮМӮжӮӨӮИ‘Ә—КӮМӢZҸpӮМӮИӮўҺһ‘гӮЙӮЗӮӨӮвӮБӮД’nҢ`ӮрӢж•ӘӮөҒAӮұӮұӮЙҚ‘Ӣ«җьӮрҲшӮўӮҪӮМӮ©ӮЖӮўӮӨӮЖҒAҗlҠФӮМҗ¶ҠҲҢ—ӮМӢ«ҠEӮӘӮұӮМ•tӢЯӮЙӮ ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB

Ӯ»ӮМӮжӮӨӮИҗьҲшӮ«ӮНҒAӮНӮөӮОӮөӮОҺRҠxӮЖӮ©‘еӮ«ӮИүНҗмӮЖӮ©ҒAӮўӮнӮдӮйҺ©‘RҚ‘Ӣ«ӮЖӮўӮӨҠT”OӮЕҗа–ҫӮіӮкӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўӮЖҺvӮӨҒBүә–мҚ‘ӮЖ—ӨүңҚ‘ӮМҚ‘Ӣ«ӮНҒA“ҢӮН”ӘҚaҺR’nҒAҗјӮН“Яҗ{ҺRүтӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМ’[•”ӮрӮЮӮ·ӮсӮҫӮМӮӘҚ‘Ӣ«ӮЖӮўӮӨҢҫӮў•ыӮӘӮжӮӯӮИӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҸҮ”ФӮ©ӮзӮўӮҰӮОҒAҺRӮжӮиӮаҗжӮЙҗмӮӘ—ҲӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮлӮӨҒcӮЖҒA•MҺТӮНҺvӮБӮДӮўӮйҒB

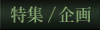

Ӯ»ӮкӮН•tӢЯӮМҗ…Ңnҗ}Ӯр•`ӮўӮДӮЭӮйӮЖ•ӘӮ©ӮиӮвӮ·ӮўҒBүә–мҚ‘ӮЖӮН“ЯүПҗмҗ…ҢnҒ{ӢS“{җмҗ…ҢnӮЕҢӢӮОӮкӮҪ’nҲжӮЕӮ ӮиҒA—ӨүңҚ‘ӮНҲў•җҢGҗ…ҢnҒ{Ҳўүкҗмҗ…ҢnӮЕҢӢӮОӮкӮҪ’nҲжӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮӘӮНӮБӮ«ӮиӮЖӮнӮ©ӮйҒBҚ‘Ӣ«ӮНӮ»ӮМҗмӮМ—¬ӮкӮй•ыҢьӮр•ӘӮҜӮй•Әҗ…—дӮЙӮЩӮЪӮ»ӮБӮДҲшӮ©ӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮкӮН•KӮёӮөӮа–Ъ—§ӮВҚӮӮўҺRӮОӮ©ӮиӮЕӮНӮИӮўҒB—МҲжӮрҢҲӮЯӮДӮўӮйӮМӮНӮ ӮӯӮЬӮЕӮа "җ…ҢnӮМ•Ә•zҲж" ӮМ•ыӮИӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ҳк”КӮЙүНҗмӮНҢГ‘гӮЙӮ ӮБӮДӮНӢҷҳJӮМҸкӮЕӮ ӮйӮМӮЖ“ҜҺһӮЙҢр’КҳHӮЕӮаӮ ӮиҒAҗ¶ҠҲ—lҺ®ӮвҸKҠөӮИӮЗӮНӮ»ӮкӮЙүҲӮБӮДҚLӮЬӮБӮҪҒBӮўӮнӮдӮйүНҗм—¬Ҳ敶ү»Ң—ҳ_ӮИӮЗӮНӮ»ӮкӮЙ—§ӢrӮөӮҪҳ_ӢcӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮ Ӯ»ӮұӮЬӮЕ‘еӢВӮИҒi^^;ҒjҳbӮрӮөӮИӮӯӮДӮаҒA‘еҳa’©’мӮМҠҜ—»ӮҪӮҝӮН ҒuӮИӮсӮЖӮИӮӯ“ҜҺҝӮМҳA’ҶӮМҸZӮсӮЕӮўӮй’nҲжӢж•ӘҒv ӮЖӮўӮӨӮМӮН”cҲ¬ӮөӮДӮўӮДҒAӮ»ӮкӮзӮр‘©ӮЛӮй’n•ыҚӢ‘°ӮМҗЁ—НҢ—ӮрҠЁҲДӮөӮИӮӘӮзҚ‘Ӣ«Ӯр’иӮЯӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBӮ»ӮөӮДҢӢүК“IӮЙҒAӮ»ӮкӮНҢ©Һ–ӮЙүНҗмӮМҚLӮӘӮиӮЖҲк’vӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

ӮҪӮҫ•MҺТӮМҚЎӮўӮйҚjҺqӮМ•tӢЯӮНҒA–{—ҲӮИӮз•Әҗ…—дӮЖӮөӮДӮМ–ҫ—ДӮИҺRӮӘӮ ӮБӮДӮЩӮөӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮҜӮкӮЗӮаҒA‘S‘МӮӘӮдӮйӮвӮ©ӮИӢu—Л’nӮМҳA‘ұӮЕҒA—ЕҗьӮрҢҲӮЯӮЙӮӯӮў’nҢ`ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮЕ“Яҗ{ҺRүтӮЖ”ӘҚaҺR’nӮМ•Әҗ…—дӮр–і—қӮИӮӯҢӢӮФҸҖҒEҺw•WӮЖӮөӮДҒAӮұӮМҚ•җмӮӘҚМ—pӮіӮкӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖ•MҺТӮН‘z‘ңӮөӮДӮўӮйҒB

ҒҰӮұӮМ•tӢЯӮМҚ•җмӮНҒA“Яҗ{ҺRүтӮЖ”ӘҚaҺR’nӮрӮҝӮеӮӨӮЗӮВӮИӮ®ӮжӮӨӮИғӢҒ[ғgӮЕ—¬ӮкӮДӮЁӮиҒA’NӮӘҢ©ӮДӮаӮнӮ©ӮиӮвӮ·ӮўӢ«ҠEӮЖӮИӮиӮҰӮҪҒB

ӮҝӮИӮЭӮЙҒAӮұӮМҚ•җмӮМҲК’uӮМҗв–ӯӮіӢпҚҮӮНҒA“Ң“ъ–{ӮМҚLҲж•WҚӮғfҒ[ғ^Ӯ©ӮзӮа“ЗӮЭҺжӮкӮйҒB

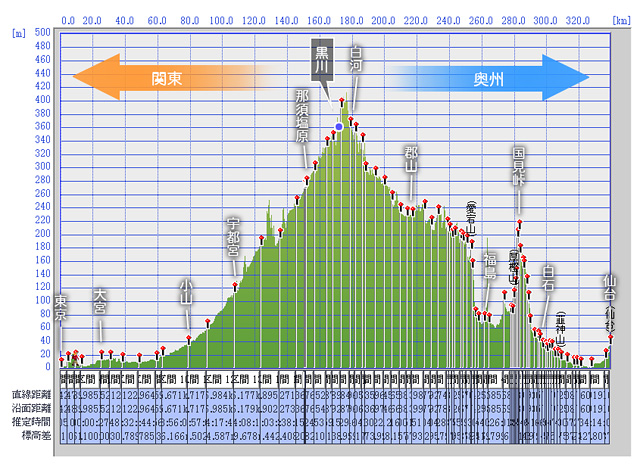

ҸгӮМҗ}ҒiҒӘҒjӮНҠЦ“ҢҒ`үңҸBӮМ‘г•\“IӮИҢр’КҳHӮЖӮөӮДҒAJR“Ң–k–{җьӮМҢoҳHӮЙүҲӮБӮД“ҢӢһӮ©Ӯзҗе‘дӮЬӮЕӮМ’nҢ`’f–КӮр•`ӮўӮДӮЭӮҪӮаӮМӮҫҒBғҚҒ[ғJғӢӮИӢN•ҡӮЕӮНӮИӮӯ100km’PҲКӮМ‘еӮЬӮ©ӮИ’nҢ`ӮЕҢ©ӮйӮЖҒAӮұӮұӮӘӢҗ‘еӮИ•Әҗ…—дӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮйҒB

ӮұӮұӮ©Ӯз“м‘ӨӮЙҢьӮ©ӮБӮД—¬ӮкӮйүНҗмӮМ—¬ҲжӮӘҠЦ“ҢӮЕӮ ӮиҒA–k‘ӨӮЙ—¬ӮкӮйүНҗмӮМ—¬ҲжӮӘүңҸBӮЕӮ ӮйҒB‘еҳa’©’мӮМҠҜ—»ӮҪӮҝӮНӮаӮҝӮлӮсӮұӮсӮИ‘Ә—Кҗ}ӮрӮаӮБӮДӮўӮҪ–уӮЕӮНӮИӮўӮҜӮкӮЗӮаҒAӮұӮұӮрӢ«ҠEӮЙӢCҺҝӮМҲЩӮИӮй–k•ыӮМҸZҗlӮрҒAӮЁӮЁӮЬӮ©ӮЙүЪҲОҒiӮҰӮј/ӮҰӮЭӮөҒjӮЖҢДӮсӮҫҒB"ҲО" ӮИӮЗӮЖӮўӮӨҺё—зӮИҺҡӮрҸ[ӮДӮҪӮұӮЖӮМҗҘ”сӮНӮЖӮаӮ©ӮӯӮЖӮөӮДҒAӮұӮкӮНүНҗм—¬Ҳ敶ү»Ң—ӮМҚlӮҰ•ыӮЖ–К”’ӮўҲк’vӮрӮЭӮ№ӮДӮўӮйҒB

ҒҰҗе‘дҲИ–kӮЙӮВӮўӮДӮН—Ҙ—Я‘җ‘nҠъҒi”т’№Һһ‘г––ҠъҒjӮНӮЬӮҫ’©’мӮМүeӢҝ—НӮӘҸ\•ӘӮЙӢyӮсӮЕӮўӮИӮўӮМӮЕҒAӮҪӮЖӮҰӮОҠвҺиҢ§ӮМ–kҸгҗмӮИӮЗӮН“м‘ӨӮЙ—¬ӮкӮДӮўӮйӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒAӮЖӮўӮӨғcғbғRғ~ӮЙӮВӮўӮДӮН ҒuҺһ‘гҗ«ӮӘҲбӮўӮЬӮ·Ғv ӮЖӮөӮ©ҢҫӮўӮжӮӨӮӘӮИӮўҒi^^;Ғj

ҒҰ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙҚlҢГҠw“IӮЙӮНӮTҗўӢIҲИ‘OӮЙӮНҠЦ“ҢҒA–k—ӨӮаүЪҲОӮМғeғҠғgғҠҒ[ӮҫӮБӮҪӮЖҗ„’иӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮұӮЕӮМӢcҳ_ӮНӮ ӮӯӮЬӮЕӮа—Ҙ—ЯҚ‘ӮӘҗ¬—§ӮөӮҪҚ ӮМ’©’мӮМҺx”z’nҲжӮМ–kҢА vs Ӯ»ӮМҠO‘ӨӮЙӮўӮйҗlҒXӮМҗ¶ҠҲҢ—ӮЖӮўӮӨҺӢ“_ӮЕҸ‘ӮўӮДӮўӮйҒB

ӮіӮДӮұӮМ•WҚӮ•Ә•zӮНҒAӮаӮӨӮРӮЖӮВ–К”’ӮўҢ»ҸЫӮрҸtӮМ•ҹ“ҮҢ§Ғi’Ҷ’КӮи’n•ыҒjӮЙӮаӮҪӮзӮөӮДӮўӮйҒB

–kӮжӮиӮа“мӮМ•ыӮӘ•WҚӮӮӘҚӮӮўҒiҒҒҠҰ—вҒjӮҪӮЯӮЙҒAӮўӮнӮдӮйҚч‘OҗьӮН”’үНӮрғXғLғbғvӮөӮДӮЬӮё•ҹ“ҮҺsҒ`җе‘д•ы–КӮЙҗжӮЙҸг—ӨӮөҒAӮ»ӮұӮ©Ӯз”’үНӮрӮЯӮҙӮөӮД "“мүә" Ӯ·ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮөӮДҠЦ“Ң’n•ыӮр–kҸгӮөӮҪ‘OҗьӮЖ•ҹ“ҮҢ§Ӯр“мүәӮөӮҪ‘OҗьӮӘҸoүпӮБӮДҚЕҢгӮМҲкүШӮрҚзӮ©Ӯ№ӮйӮМӮӘӮұӮМҚ•җмӮМҲк‘СӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮӨӮўӮӨҲУ–ЎӮЕӮаGWӮЙҚзӮӯӮұӮМ•tӢЯӮМҚчӮНҒAӮИӮ©ӮИӮ©ӮЙ–К”’Ӯў•—ҢiӮИӮМӮҫҒB

ҒҰӮҝӮИӮЭӮЙ“Ң–k’n•ыӮр "–kҸг" ӮөӮҪ•ыӮМҚч‘OҗьӮНҒAӮұӮМҺһҠъӮЙӮНҚO‘O•tӢЯӮЙ“һ’BӮөӮДӮўӮйҒB

ҒcӮЖӮўӮБӮДӮаҒAӮ»ӮкӮр’mӮзӮИӮҜӮкӮОӮҪӮҫӮМ“cҺЙ•—ҢiҒi^^;Ғj

ӮұӮұӮН‘еӢ“ӮөӮДҠПҢхӢqӮӘүҹӮөҠсӮ№ӮДӮӯӮйӮжӮӨӮИҸкҸҠӮЕӮНӮИӮӯҒAӮЁӮ»ӮзӮӯӮ»ӮсӮИҺӢ“_ӮЕ•—ҢiӮр’ӯӮЯӮДӮўӮйҗlӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮўӮИӮўӮөҒAҠПҢхҺ‘Ң№ӮЖӮөӮДӮаҠҲ—pӮіӮкӮДӮўӮИӮўҒBӮнӮ©ӮБӮДӮўӮйҗlӮҫӮҜӮӘҒAҗГӮ©ӮЙ•—ҢiӮрҲӨӮЕӮйӮӯӮзӮўӮЕӮҝӮеӮӨӮЗ—ЗӮўӮЖҺvӮӨҒB

Ӯ»ӮсӮИ–уӮЕҒAӮөӮОӮөҗГӮ©ӮИӮйҺRҠФ•—ҢiӮрӮЭӮДғ}ғ^Ғ[ғҠҒBҺһҢvӮрӮЭӮйӮЖӮPӮPҒFӮOӮOӮрҸӯӮөүсӮБӮҪӮӯӮзӮўҒBӮУӮЮҒc”ј“ъ’ц“xӮЕӮаҢӢҚ\ҒAҺь—VӮЕӮ«ӮйӮаӮМӮИӮМӮҫӮИӮҹҒi^^;Ғj

ҒcҚЎ“ъӮНҒAӮұӮкҲИҸг–і—қӮрӮ·Ӯй—\’иӮНӮИӮўҒBӢAҳHӮӘҚ¬ҺGӮЕҺxҸбӮр—ҲӮҪӮіӮИӮў’ц“xӮМҺһҠФ‘СӮЕҒAӮдӮйӮдӮйӮЖ–ЯӮйӮұӮЖӮЖӮөӮжӮӨҒB

ӮўӮЬӮўӮҝӮЗҢ©“nӮ№ӮОҒAҗмӮМӮ№Ӯ№ӮзӮ¬ӮМү№ӮЖҒA’№ӮМҗәӮОӮ©ӮиҒB‘јӮЙӮНҒAӮИҒ[ӮсӮЙӮаӮИӮўҒB

ҒcӮөӮ©ӮөӮұӮкӮұӮ»ӮӘҒAҚЕҚӮӮМҸtӮМ•—ҢiӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖ•MҺТӮНҺvӮБӮДӮЭӮҪ ҒRҒiҒLҒ[ҒMҒjғm

<Ҡ®>

гҖҗж—…гҒ®гҒҠдҫӣгҖ‘

гғ»ж°—иұЎеәҒйҖұй–“еӨ©ж°—

гғ»й«ҳзҹҘеӨ§еӯҰ ж°—иұЎжғ…е ұиІў

гғ»ж°—иұЎеәҒгғЎгғғгӮ·гғҘдәҲе ұ

гғ»йӮЈй ҲиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»й»’зЈҜиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еЎ©еҺҹжё©жіүе…¬ејҸHP

гғ»иҘҝйӮЈй ҲйҮҺиҰіе…үеҚ”дјҡ

гғ»еӨ§з”°еҺҹеёӮиҰіе…үеҚ”дјҡ