2015.01.18 南山御蔵入領と百姓一揆の記憶:後編(その2)

■ 田島方面に向かう

さて高杖から反転して、以降はかつて代官所のあった田島を目指してゆるゆると進んでいこう。高杖~田島間は現在の公道ルートではおよそ30km、江戸時代の移動(徒歩)レートでは夏場なら1日、冬場では2日を要するくらいの距離感である。

筆者が取材に出た日は比較的温和な天候だったが、写真をみればわかるとおり、木々の幹には横風によるものと思われる着雪がある。風の当たりやすいところはどこもこんな感じで、その質感は積雪と樹氷の中間くらいの状態になっている。

…しかしまあ、遠目で見るぶんには面白い絵ではあるけれど、これが吹雪いているなかを徒歩で田島まで歩くとなると、ちょっと躊躇してしまうなぁ。

■ 一揆で荒んだ人心を救済した僧、如活

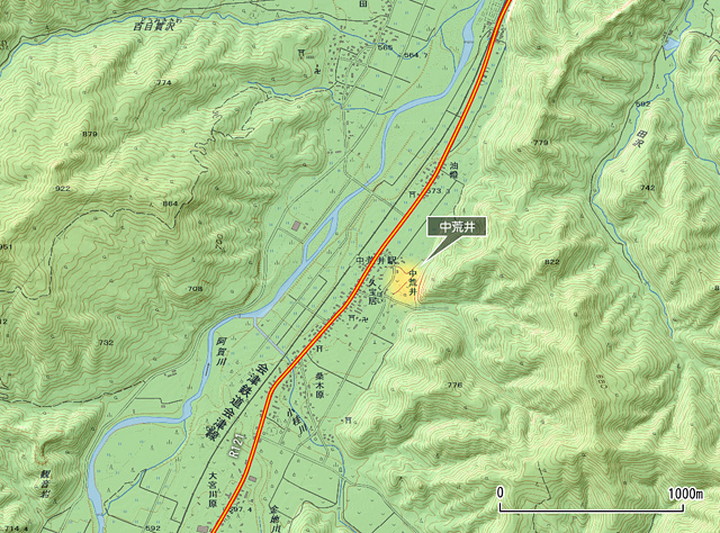

さてそのままR121に抜けてさらに北進し、糸沢~荒海~川島を過ぎていくと、やがて中荒井に到達する。ここは南山御蔵入騒動の頃に南会津で活躍した仏僧、如活禅師にゆかりのある場所である。この人物については以前、塩原の新湯温泉の項で少し触れているのだが、ちょうど活躍時期が一揆の頃と重なっているので、ややサイドストーリー的にではあるが紹介しておきたい。

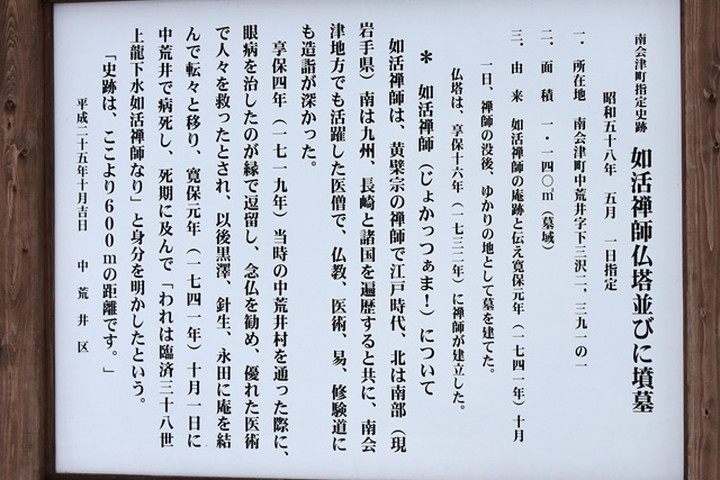

如活は南会津では現在でもローカル偉人として広く崇敬を集めている人物である。禅宗(臨済宗)の医僧で、念仏講を広めながら漢方医として民心の安定に寄与した。ただし一揆そのものに直接関与した形跡はない。どちらかというと、一揆が潰されたのちの民衆の心のケアに注力した人物と捉えるのが適当のように思える。

中荒井にこの旅の僧がふらりと立ち寄ったのは享保四年の初夏のことであった。山田代官の時代、村々が限界まで疲弊し、ついに一揆の企てが行われていた頃である。ただしこの年は一揆までには至らず、計画が実行に移されるには翌年(享保五年)を待たねばならない。

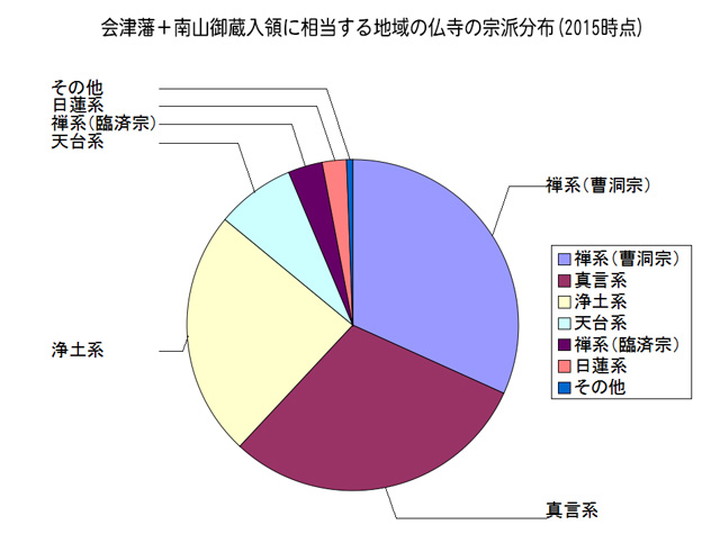

彼は全国行脚の途上で南会津に至ったらしく、来訪時に既に歳は五十ほどになっており、以降はここを活動拠点として念仏講を広めて回った。この地域の仏寺の宗派分布をみると彼の宗派=臨済宗の空白地帯なので、それを埋めようとしたのかもしれない。

中荒井を拠点にしたのは、たまたま宿泊した家で縫い針を使った針灸術で眼病(内容は不明)を快癒させたことから評判になり、村人が庵を立てて滞在を勧めたことが発端になっている。出家する前は高名な医師だったのではないかと言われるほどその医術は本格的で、残された記録も仏僧としての活動よりは医師としての活動記録のほうが多い。

この専門性の高い特技と、寺持ちではない風来坊なので既存の寺院のテリトリー(檀家)を侵食しない軽さもあって、如活はあまり敵をつくらずに地域に馴染んだようだ。

※彼の収入は医療行為に対する布施というやや変則的なものであったらしい。もちろん仏僧としての活動実績もあり、戒名を授けたり密教系の儀式を地元の寺に伝授した記録がある。

如活は登場の時期が南山御蔵入騒動の直前で、状況をよく理解しないうちに一揆が起こり、騒乱を避けようとしたのか一時的に住居を山奥側に移した形跡がある。しかしやがて里近くに戻ってきて、その後は幕府による取締りで動揺した民衆の心のケアを何年にもわたって根気よく引き受けた。

仏教には "袖振り合うも多生の縁" という言葉があるけれども、医者としての才覚があるのだからもっと条件のよい里があったであろうに、残りの人生のすべてをここに捧げてしまったのだからお人よしにもほどがあろう。

ところでその民心の動揺とは何かといえば、端的にいって "仲間への裏切り" への後ろめたさなのである。領内271ヶ村を代表し、その窮状を訴えに江戸まで出向いた有志三十余名は、罪に問われれば死罪になる覚悟で、公共心、義憤心に基づいて行為に及んだ。江戸では半年以上も地元の窮状を訴え続けててその救済を求めた。

しかし幕府から現地調査のための役人がやってきて 「お前の家はこの騒動(一揆)に加担しておるのか」 と問われたとき、在郷の農民の多くは処罰を恐れて 「自分は関係ない」 との態度をとってしまうのである。これが江戸に上った有志たちを "罪人" の立場に追い込み、処刑にまで至ってしまった。これが在郷の皆々に強烈なトラウマを残したであろうことは想像に難くない。

■ 幕府による現地調査とは

さてここでその現地調査の顛末をいくらか記しておこう。

この調査にあたっては、江戸から勘定奉行:坂本新左衛門が直々にやってきて指揮をとった。現代であれば霞ヶ関からいきなり財務大臣がやってきたようなもので極めて異例のことである。介添役としては地元をよく知る会津藩から家老:一之瀬伝兵衛、片山太郎右衛門、渋谷郷右衛門などの重役級が参じた。そこに警護の足軽が数百名、他に諸々の手代がつき、ちょっとした大名行列のような格好となった。そうしたものものしい陣容のなか、各地区毎の百姓達が呼び出され、一人ひとり詰問されたのである。下々の百姓に対する威圧感は相当なものであっただろう。

勘定奉行が直接動いたのにはもちろん理由があった。幕府は慶安年間の頃までは些細な失政を理由に各地の大名を取り潰して領地を召し上げる政策をとってきた(※)。取潰しの主な罪状は "統治不行届" であったわけだが、今回はそれが巨大なブーメランとなって幕府自身の統治能力が問われる事態となっていたのである。しかも農民による訴状の内容はいずれも至極常識的な要求で、正面から判断を下せばいずれも幕府にとって苦しい回答にならざるを得ない。だからトップ自らが収拾に乗り出したのである。

※大名を潰しすぎて浪人があふれ、かえって治安を損ねる恐れが出てきたため、由比正雪の乱(1651)をきっかけに武断統治から文治統治に切り替わった経緯がある。

ところで幕府勘定所は領民側の訴状をたらいまわしや回答引き伸ばしによってウヤムヤにしようとした…と、一般には伝承されているようだが、これはもうすこし公平に見る必要がある。訴状提出は享保六年二月十三日、翌々日から農民側の事情聴取が始まり受理は早かった。この時点で一揆は "騒乱" ではなく "経済事件" の扱いとなった訳だが、勘定所は現在の税務署に相当する役所であるから、何を判断するにも帳簿上のお金の流れを追っていくことになる。話を聞いたからといって遠山の金さんのような即断即決が出るわけではない。

取り調べの対象は主に代官と郷頭、名主で、原告団(農民側代表)は最初に事情を聴いた後はその裏付けをすすめていく間は基本的に待機である。勘定所としては年貢が不正に中抜きされているのでないか(→そのために年貢率が上がったと農民側は認識している)という部分が核心部分で、いずれにしても吟味するには被告側をいちいいち会津から江戸に呼び出す(=帳簿を持ってこさせる)必要があった。代官所、および郷頭18組の管理している帳簿が過去に遡って6年分(=幕府直接支配になって以降のすべて)、この膨大な記録の検証には、一定の時間が必要であった。

また当時の幕府勘定所は1ヵ月毎に奉行が輪番で業務にあたっており、このときは案件を受理した坂本奉行の他、水野伯耆守、大久保下野守、駒木根肥後守、筧播磨守が交代で審理を進める体制となっていた。奉行所といっても江戸城内の庁舎は取り調べの場ではなく、事情聴取は各奉行の私邸で行われたので、農民側からみれば "たらいまわし" のように見えたかもしれないが、これも別に嫌がらせをしている訳ではない。

江戸での取り調べは六月いっぱいまでかかり、郷頭全員(18名)、名主惣代89名、組頭6名が呼び出され帳簿もこの頃までには大方出そろった。江戸での吟味は七月いっぱいで終了したようだが、代官が私腹を肥やすような目立った不正は認められず…という内々の結論になった。過重な年貢は幕府の方針として課されているもので、それを断罪することはいわゆる御政道批判にあたるので避けられた。

しかしそれでは271ヶ村で結束している百姓側は納得しないであろうから、何がしかの落としどころが必要であった。勘定奉行は農民側と代官の和解の可能性を探ったが、これは農民側が代官との対話を固く拒んだので実現しなかった。こうなるともう八方塞りである。

この間の事情について、江戸詰めの会津藩士:二木伴助が勘定奉行所から聞き出したとする書簡があり 「御老中様にては殊のほか重く思召し候かたちに候」 とある。これは既にこの一件が勘定奉行の扱う一訴訟というレベルではなく、幕府中枢における重要問題と認識されていたことを示唆している。将軍吉宗の耳にも、当然入っていたであろう。

ともかく、予想外に百姓側がねばり続ける中、幕府は自身の名誉に傷がつかない落としどころを探らねばならなくなった。そこで訴状の内容ではなく "原告としての資格を問う" という変化球で対応することが密かに決した。この方針を決断したのが誰であったのかはわからないが、取り調べ中に郷頭10名が連名で出した口述書に 「百姓を扇動した者がいる」 というのがあり、どうやらこれが利用されたらしい。

調査は先に述べたように勘定奉行が直々に現地入りし、享保六年九月二十九日から領民を一人一人呼び出して詰問するというローラー作戦で行われた。期間はたっぷり2ヵ月ほども掛け、一揆の発起人、連絡人、活動資金の調達方法などについて厳しく取り調べが行われ、すこしでも関係のありそうな者は拘束された。その数およそ350名。この取り調べの中で、連座を恐れた農民による 「自分は直接関係していない」 「脅されて渋々協力した」 との調書が積み上げられていく。

一方で直訴組の面々も江戸で拘束され、取り調べが始まった。しかし情勢の不利を悟った全員が 「首謀者は自分であり他の者に責任はない」 との漢気のある供述をしたので事情聴取は不調におわった。取り調べの最中に獄死した者が7名もおり、その扱いは相当に過酷なものであったと思われるが、最後まで口を割る者がいなかったのは天晴(あっぱ)れであった。

やがて翌享保七年六月、事件の全貌なるものが幕府に報告され、江戸で訴えを起こした農民有志は南山御蔵入地271ヶ村の代表資格は無いとされた。そして訴状の内容には触れず、扇動を断罪する判決が言い渡された。

その結末は、打首獄門が6名(判決を待たずに牢死した者7名)、 その他が家財(および耕作地)没収、罰金、追放等であった。在郷の支援者も含めると処罰されたのは総計43名(家)に及び、その多くは地域で指導的な地位にいた人々で、打ち首6名のうち3名は名主であった。

打ち首は江戸で5名、田島で1名が執行された。江戸で執行された5名の首は塩漬けにされて送り返され、田島で獄門(=さらし首)にされている。刑の執行は夏の暑い時期であったため、辺りには腐臭が漂い、刑後に首を貰い受けにきた親族も村まで持ち帰るのを諦めて途中の路傍に埋葬したほどであったという。

それ以降、幕末に至るまで南山御蔵入領では一揆がほとんど起きなかったことを鑑みると、この処置はよほど地元民に強烈なトラウマを植え付けたように思われる。なによりも、結束していた筈の住民相互の信頼関係がズタズタになったのが致命的であった。

■ 念仏講

そしてこのような時期に南会津に広まったのが、さきに紹介した如活の薦めた念仏講なのである。念仏そのものは仏教徒であれば珍しいものではないけれども、直系の寺院を残さず、宗派的にも会津ではマイナーな臨済宗(細かくいえばさらにその中でもマイナーな黄檗派)の僧であった如活の名が、念仏講の由来とともに長く人々の記憶に残っているのには、やはりその時代を背景とした特別な事情があるのだろうと筆者は考えている。

※黄檗(おうばく)派は臨済宗とは別門として黄檗宗として扱われることもある。江戸時代になってから臨済宗の中国僧:隠元を招聘(1654)して本場の臨済禅を再輸入して始まっており、別名として正当な臨済宗=臨済正宗を名乗っていたりもするのだが、ややこしいのでここではまるめて臨済宗として表記している。

南山御蔵入騒動の起きた時期は幕府の刑法を大系化した公事方御定書(1742)より古く、科刑に明文化された規定はまだない。しかし打ち首獄門に処された者の死体は捨てられるのが一般的で、葬儀を出すことや墓を建てることも許されなかった。領内の既存の寺院は騒動中は多かれ少なかれ一揆側に同情的で寺を密談所として提供するなど協力する側だったことから、この処置に関しては沈黙している。

そのようなとき、火中の栗を拾うかたちで、念仏講という形式での弔いの方法論を説いたのが如活ではなかったか。前後の状況を眺めてみて、筆者はそんな推測をしている。

※推測レベルなのは騒動の直後10年間ほどの記録がぷっつりと途切れているからで、如活の活動については来訪時のエピソードの後に、10年ほどたって民衆の崇敬を集めている姿がいきなり現れる。この間に何があったのかは実はよくわかっておらず、筆者も思想の自由を行使してあれこれ考えてはみるけれども、何かを断定するような書き方はしないでおきたい。

※公事方御定書における刑法はそれ以前の "戦国時代風の残酷刑" を緩和して制定されている。南山御蔵入騒動当時は当局がその気になればもっと恣意的で過酷な量刑もあり得た。

ところで如活が念仏を重視したのはなにゆえか。

それはおそらく、彼の属した臨済宗黄檗派(黄檗宗)が禅宗の中では浄土宗と思想が近く、念仏禅(※)なる概念をもっていたことによるものだろう。臨済宗はもともと非常に理屈っぽい禅なのだが、黄檗派は庶民にいきなり座禅で悟りを開けといっても難しいので念仏を唱えるだけでもOK、と間口を広げた念仏禅をひろく認めていた。

如活はこの考え方のもとで念仏講 (集団で念仏を唱える催事、またはその集団) を広め、「歌舞伎はNGだが踊りならOK」 式に実質的に義民の供養も兼ねるような形を作ったように思われる。このスタイルは騒動の後の民衆の心のニーズにはよほどよくマッチしたのだろう、彼の名はこの念仏講とセットでその後も長く地域の記憶として留められることになるのである。

※中国本土では明の時代以降この念仏禅が大ブレイクしており黄檗派はその流れを汲んでいる

■ 如活禅師墓所

さて中荒井の集落の奥に、その如活の墓所があるというのでちょっと寄り道してみた。もとは庵(寺未満の滞在所)だったところだといい、晩年の如活はここで居を営み、病に倒れて死去した。庵の跡地に墓所がつくられ、記念碑が建っているというので見てみたくなったのである。

・・・が、除雪されているのは民家につながる道路のみで、ちょっと外れるとご覧の通り。

やはり雪国というのは環境が厳しいなぁ。

仕方がないので、標識を確認しただけで我慢することにしよう。(なんだか今回はこんなのばっかりだが)

さて如活は結局、自らの寺院は残さずに没した。

この時代、幕府は寺社の管理強化のために寺建立禁止令 (1622, 1631, 1687) を出して統制を強めており、そもそも新寺を建てるのは困難であったのだが、ただ既存のどこかの寺の末寺という形でああれば可能性がないわけではなかった。

しかし正当な臨済宗を標榜する黄檗の教えによるものか、束縛そのものを快しとしなかったのか、彼は既存の他の寺の末寺に入ることはなかった。

そして自らの出自も正体も明かさず謎の禅僧として南会津に関わり続け、臨終の直前になってようやく 「臨済三十八世上龍下水如活」 と名乗った。臨済の看板に最後まで忠実であったのは、頑固と評されるべきか、信念と徒と評されるべきか。

いずれにしても、偉人であったことには違いない。

<つづく>