2011.10.23 那須硫黄鉱山跡を訪ねる:前編(その2)

■温泉街と山津波と殿様の遺産

ところで那須の硫黄採掘が量的に急拡大したのは、幕末の最後の6〜7年ほどのことである。伝説、伝承の類とちがってこちらは記録が割とはっきりしており、その主体は黒羽藩であった。ここでちょっとその話をしておきたい。

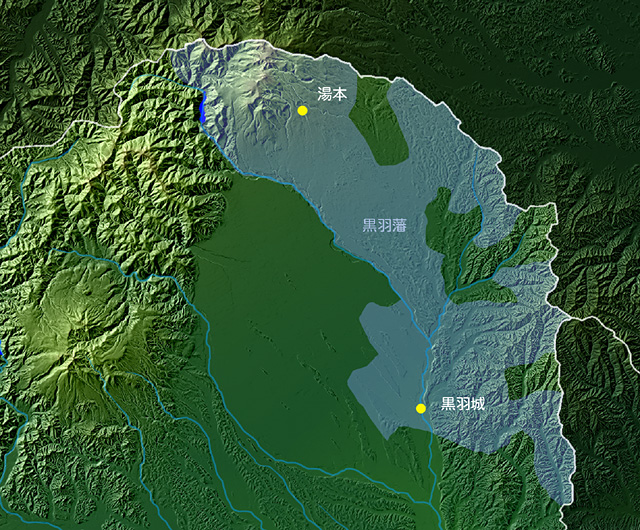

現在の那須町は、江戸時代には旗本領である芦野を除く大部分が黒羽藩の版図であった。殺生石=湯本村もその中にあった訳だが、基本的にここは温泉地であって農業生産性はなく、年貢は入湯税を納めていた。しかし当時も噴気孔から純硫黄や湯の花(天然明礬)は採れたはずだが、鉱業と呼べるほどの規模で生産された形跡はなさそうである。

放っておいても自然に産するものをどうして特産品にしなかったのか不思議なところではあるけれど、江戸期は田沼時代に硫黄や明礬が幕府の専売制になり、天領で産したものが流通する体制になっていたようで、採掘したところであまり旨みのある事業ではなかったのかもしれない。特に明礬は大阪に会所(取引市場)が設けられ、幕府御用達の商家、脇屋と近江屋がその流通を独占していた。こういう市場に割って入るのは、黒羽藩のような小藩ではなかなか難しかっただろう。

そんな状況が変化したのは幕末になってからのことである。薩摩、長州、佐賀といった倒幕派が軍備を増強する中、幕府も武器弾薬の調達を真剣に考えなければならず、那須の硫黄採掘もその中で本格的に着手されていった。ただし徳川幕府は別府や草津といった硫黄の主要産地を既に天領として抱えており、那須の硫黄をわざわざ指名買いする動機には欠けそうだ。

…が、この時期、黒羽藩には強力なトップセールス力を持った藩主がいたのである。幕末にキラリと光るいい男、第15代藩主:大関増裕である。

黒羽藩で鉱山開発を大々的に進めたのはこの人物で、その足跡を追うだけで本が一冊できてしまうくらいエピソードには事欠かない。…が、それを書き出すとキリが無いのでここでは思いっきり端折って記すことにしよう。彼が家督を継いだのは文久元年(1861)、若干24歳のときである。明治維新の7年前のことだ。

大関増裕は横須賀藩の出身で、黒羽藩には養子として迎えられた人物である。幼少より蘭学に親しみ、佐幕派としては珍しく西洋学問に明るい開明的な人物であったらしい。

意外に思われるかもしれないが当時幕府寄りの大名で西洋兵学に一番詳しかったのがこの大関増裕で、黒羽藩1万8000石の小領主ながら幕府にその知見を見込まれて大抜擢され、文久2年に陸軍奉行(24歳)、次いで慶応元年には新設されたばかりの海軍奉行(28歳)に就いている。老人ばかりの現在の日本の政治状況からは少々想像しにくけれども、この20代の外様大名がなんと徳川幕府軍の司令官なのである。幕府の軍艦や洋式兵器の買い付け交渉なども大関増裕が行っており、出来たばかりの陸海軍の軍規なども草稿するなど、マルチな活躍をしていた。

そして黒羽藩主の立場としては、領内の有望な鉱山として茶臼岳に着目し、その硫黄を採掘して幕府の炮薬製造所に売り込んだのである。売り込むといっても自分自身が買う側の幕府軍の重鎮でもある訳だから、これ以上に強力なトップセールスはなかっただろう(^^;)

※写真は慶応3年の海軍奉行時代のもの。この頃には奉行職の上に総裁職が出来たので増裕はトップではなくなっているが、それにしても錚々たる面子である。

※写真はWikipediaのフリー素材より(出典 The Japanese book "幕末・明治・大正 回顧八十年史" Memories for 80 years, Bakumatsu, Meiji, Taisho)

大関増裕は鉱山開発の実務を、自らが新任した家老大関弾右衛門に任せていた。自身は幕府の仕事も抱えて江戸詰めが多かったため、代わりにこの若き家老が奔走して鉱山開発の実務を取り仕切ったのである。

採掘は主に湯本側からのアプローチで行われたらしい。湯本村の御用向留記(文久3年:1863)の記述には大関弾右衛門がたびたび湯本を訪れたことが記されており、ここを拠点に試掘および本格生産を行ったことが伺える。

ちなみにこの時期の湯本温泉街は、安政5年(1858)の山津波(土石流災害)で谷底集落が壊滅し、崖の上に移転したばかりであった。温泉神社の参道がそのまま集落の貫通道路となっている現在の温泉街の構造はこのときに造られたものだ。殺生石から旧温泉街跡地までは更地の河原が続いていたはずで、おそらくはこのスペースが硫黄の集積場や人足の飯場として利用されたのだろう。

当時の登山道は湯本の殺生石のど真ん中を抜けて茶臼岳山頂まで延びており、火口までの中継拠点としてもここは絶妙の立地だったように思える。

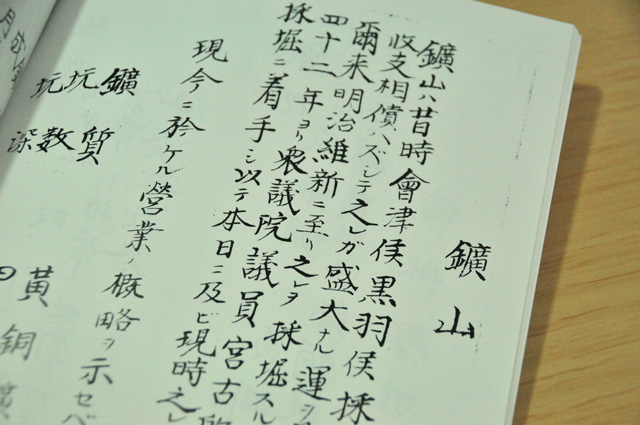

一方、茶臼岳にアプローチするもう一方のルート=三斗小屋方面はというと、黒羽藩としての明示的な採掘記録はなさそうで、明治も末期になってから書かれた三斗小屋誌の鉱山の項に "会津候、黒羽候によって採掘が試みられたが採算の合うほどの利益はなかった" という旨の記述がみえる。しかも三斗小屋側では鉱物名に硫黄は見えず、記されている筆頭は黄銅なのである。

これは当時の三斗小屋が、版図としては黒羽藩の領域ではあっても、会津中街道の開削によって実質的には会津藩によって開発/経営されており、宿場の住人もほぼ全員が会津からの移住者であったことと無関係ではなさそうな気がする。ちゃっかり会津藩による鉱物の試掘などが行われているあたり、どこまで黒羽藩の実効支配が効いていたのかちょっとばかり興味深いところだ。

さて硫黄の採掘/販売で得られた資金を、黒羽藩(というか大関増裕)は洋式の軍備増強に集中投資した。慶応3年には黒羽藩の軍事力は大砲12門、洋式連発銃600丁、動員可能兵力1000名にまで増強され、北関東では突出した武力を持つに到る。

もちろんこれは1万8000石という藩の規模からすれば桁外れの軍備であり、比較するのはちょっと可哀想だけれど喜連川藩の総勢21名火砲無しの軍隊がまるでゴミのように(失礼^^;)思えてしまうくらいだ。それを財政的に支えた柱のひとつが硫黄鉱山だった訳で、やはり領内に地下資源を持っているというのは凄いことなのである。

しかし戊辰戦争の始まる直前、その増裕は謎の死を遂げる。死因は銃撃による頭部貫通で、即死であった。犯人はみつからず、自殺か他殺かも明らかにされていない。…奇しくもその日は王政復古の大号令が発せられた日であり、増裕の30歳の誕生日でもあったという。

…そしてその後、急遽跡を継いだ16代藩主:大関増勤(またしても婿養子で血縁は無いのだが)は一転して官軍側に付き、増裕の残した軍備は会津戦線の先鋒として投入されていくことになる。このあたりの展開は、下手な小説より奇なりというか、ほとんど映画的ともいえる展開なのだが…誰か映画化してくれないかな(^^;)

さて明治維新ののち、黒羽藩は廃藩置県で消滅し、硫黄採掘事業もそこでいったん幕引きとなった。それ以降の鉱山開発は民間資本の入るところとなり、雨後のタケノコのような新規参入と撤退の繰り返しのなかで進展していく。

殺生石はというと…明治時代には鉱区としては "湯本鉱山" となり、地元の室井某なる人物が採掘権を取得した。茶臼岳の火口の採掘権は小平某なる別の人物が持つこととなった。権利が分かれたことで山頂側の硫黄は旧道=殺生石鉱区のど真ん中を通過して搬出することができなくなったようで、のちに尾根上を迂回して温泉街のすぐ下流側に下ろすルートがつくられた。こちらは昭和初期の頃まで使われることになる。

那須温泉史(那須町教育委員会,2005)をみると、撮影時期は不明だが戦前の賽の河原の様子がみえる。現在よりも噴気の出ている面積は広かったようで、硫黄採取の煙道か湯畑のような構造がずらりと並んでいる。湯川はまだ改修の手が入らず、現在の賽の河原の中央付近を流れ下っていたようだ。

先にも述べたが、現在の湯畑は観光客用のデモ用として数枚程度しか見ることが出来ない。噴気の勢いが減少して周辺の笹やススキが進出し、硫黄採掘場としては残念ながらここは終わった鉱区ということになるのだろう。

今では賽の河原は九尾の狐伝説のゆかりの地として、観光イベントの特設ステージとして使われる機会が増えている。亜硫酸ガスや硫化水素が充満して地熱が90℃もあったりすると人が近づけないけれども、このような用途であれば活用の機会は多いであろうし、史跡としての価値が変わるわけでもない。

まあ火山活動というのは人間の都合とは無関係に盛衰を繰り返すもので、殺生石での噴気もそのうちまた増大期がやってくるのかもしれないけれど…今はちょっと小休止といったところかな。

かつて芭蕉の見たと言う "蜂・蝶のたぐひ、 真砂の色の見えぬほどかさなり死す" という風景が再び見られるようになるのは…何年くらい先になるのだろう。

<つづく>